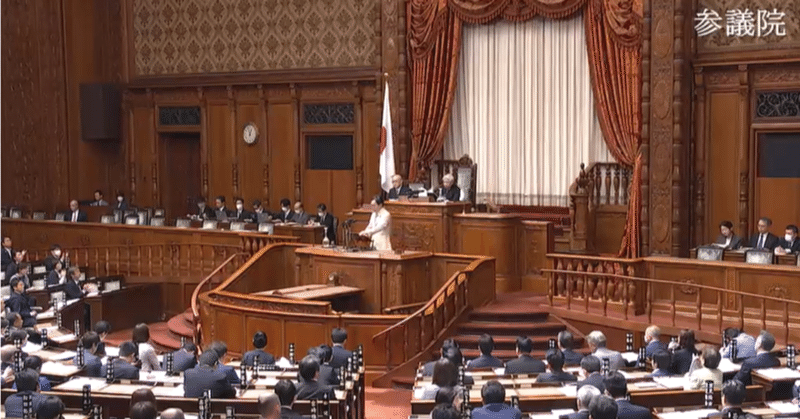

令和6年5月17日 参議院本会議民法等の一部を改正する法律案(閣法第47号)川合孝典議員 賛成討論

令和6年5月17日

参議院本会議

民法等の一部を改正する法律案(閣法第47号)

川合孝典議員

国民民主党新緑風会の河合孝典です。会派を代表し、賛成の立場から、いくつか指摘をさせていただきます。日本人と外国人の国際結婚が急増したことにより、国際離婚も増加しています。一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく、子どもを自分の国へ連れ出す子どもの連れ去りが、国際問題となっています。欧米諸国で、たとえ実の親であっても、他方の親の同意を得ずに、子どもの居所を移動させることは、子を誘拐する行為として重大な犯罪とされており、実際に配偶者に無断で子を連れて日本に帰国した親が、誘拐、または拉致したとして、逮捕状が出される事例が多発しています。日本は2014年4月にハーグ条約を批准したため、この締約国として年々増加する日本人による子どもの連れ去り等への対応を求められています。本法案は、こうした国際情勢をも踏まえて提出されています。

今回の民法改正に対して、深刻な家庭内暴力を恐れる1人親からは、法改正後の家庭裁判所の判断を含む、具体的な運用を巡って不安の声が上がっています。法改正により、家庭内暴力や児童虐待が深刻化するような事態は決して生じさせないよう、細心の注意を払った運用が求められている事はいうまでもありません。今回の民法改正では、離婚の有無に関わらず、子の利益のため、互いの人格を尊重し、協力しなければならないとの父母の責務が明記されました。しかし、父母による子の養育を互いの人格を尊重し協力して適切に進めるためには、一方当事者に過度の負担が生じないよう配慮しつつ、離婚前後の子の養育に関する講座の受講や、共同養育計画の作成を促進するための事業に対する支援、ADRの利便性向上に向けた措置などを講じる必要があります。関係省庁や地方自治体とも連携の上、速やかに必要な施策を検討を実施することを政府には強く求めます。近年、子どもの引き渡しを求めて家庭裁判所に調停や審判を申し立てる事例が増えています。この10年間で、父親の申し立てが7割増えて、父親の申し立て件数が母親を上回る状況が続いています。その背景には、父親が外で仕事をして、母親が家事育児を行うという、旧来の家族のあり方が変化し、夫婦共稼ぎで父親も育児を担うようになった事で、子どもと父親との関係性が変化したことにあると指摘されています。

旧来の家族間が大きく変化する中、改正民法が定める子の利益を守るための父母の責務を理解して、離婚しても、父母が子のために協力し合うことが、当たり前となる環境を整えるための取り組みが求められています。私が法案審議を通じて一貫して訴え続けてきたのが、子どもの最善の利益の確保です。様々な事情があるとはいえ、両親の事情による離婚の結果、子どもが不利益を被る状況だけは絶対に避けなければなりません。2022年度の母子世帯の1人親家庭の子どもの貧困率は、OECD加盟36カ国中35位の48.3%。実に2人に1人が貧困状況に置かれています。また、厚生労働省が2022年12月に公表した調査データによると、1人親世帯の平均就労年数年収は、父子家庭で420万、母子家庭では243万円となっており、1人親の母子家庭が厳しい経済状況に置かれていることがわかります。さらに、離婚後養育費を受け取っていない1人親世帯は全体の56.9%となっており、1人親の母子家庭の子どもの貧困率が高くなる要因となっています。その結果、子どもの大学進学率や、習い事をクラブ活動などへの参加率で教育格差や体験格差が拡大しています。現実に両親の離婚が子どもの将来に深刻な影響を及ぼしているということを、我々は重く認識する必要があります。今回、離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、子の最低限の生活に必要な養育費額の請求が可能となる仕組みが導入されます。また、これまで裁判所に差し押さえの申し立てを行う際に必要とされた調停の書面や公正証書がなくても、紙文書でも差し押さえの申し立てが可能となったことにより、特に1人親の母子家庭の子どもの貧困率の改善に寄与することが期待されます。

また近年、調停の申し立てが増加している親子交流にも変化が期待されます。親子交流は子どもの成長にとって必要とされているものの、実際には親子交流が実施されていない事例は数多くあります。今後、これに対する父母の責務規定に基づき、子の意思を尊重した親k交流の場を設定できれば、子の利益に資することが期待できます。今後法務省には、養育費の受給や親子交流が適切に実施されるよう、国内における実情調査を継続的に行う他、諸外国における運用状況に関する調査研究を踏まえて適切な養育費水準、および日本における親子交流のあり方、監護の分掌の実施に伴う養育費負担のあり方等について検討を行い、必要な措置を講じることを求めます。今後大きく運用が変更される可能性のある親子交流については、その推進を図る上での国の体制が明らかに貧弱です。法務省ホームページによると、親子交流を支援する団体は全国でわずか57団体に過ぎず、公的補助も乏しいことから、活動の多くをボランティアが支えています。民間任せにするのではなく、国が予算をつけて実績のある団体に業務委託するなど、適切な親子交流を推進する上での体制整備が必要であることを指摘します。裁判所の体制整備が急務であることも審議を通じて明らかになっています。

法改正によって、家庭裁判所の業務負担は増大することが見通されます。DV虐待事案への対応を含む多様な問題に対する判断が求められることに伴い、裁判官、家事調停員、家庭裁判所調査官等、裁判所職員の増員および専門性の向上が必要となる他、裁判所内の調停室や児童室等の設備の整備、申し立てや会議のIT化による、裁判手続きの利便性の向上。子どもが安心して意見陳述を行うことができる環境の整備など、法施行までの間に取り組むべき課題は山積しています。また、裁判所は慢性的な裁判官不足の状況に置かれています。判事になるまで10年間、任官する必要のある判事補は減少の一途をたどっており、現在約2割の欠員となっています。裁判官不足のため、地方裁判所203支部のうち44支部には、裁判官が常駐していません。裁判官の常駐していない支部では、月に数回、担当裁判官がやってきて、たまった案件をまとめて処理することになるため、落ち着いた心理ができないことから、訴訟当事者からの不満の原因にもなっています。共同親権を巡る裁判所の裁定に対して不安の声が上がっている中、適正な裁判を行う上で、裁判官および裁判所職員の人員体制の整理が急務であることを指摘します。

家事裁判の裁定の実効性を高めるための施策について提案をします。現行法下では必ずしも裁判所の裁定が遵守されていない事案が散見されることから、その実効性を高めるための措置が必要です。一般的に国民と国家との関係を規律付ける公法と私的活動を規定する私法では、その基本原理が異なることから、私法である民法の違反に対して、公報である刑法等の制裁規定はなじまないものとされています。しかし、一昨年、子どもの最善の権利を守ることを目的とした、こども基本法が成立しました。既に労働基準法や独占禁止法のように、公益上の理由で、市民相互の関係を規律付ける、いわゆる社会法と言われる、公報と私法の中間的な性格を有する法律には、刑法上の制裁規定が設けられています。私はこども基本法を公益性の高い社会方と位置付けることにより、フランスなどと同様に、裁判所が裁定した養育費や、親子交流といった子どもの権利を侵害する行為に対して、公報上の制裁規定を適用することについて検討の余地があると考えており、そのことを指摘します。

最後に、現行離婚制度の本質的な課題について指摘します。我が国の離婚制度の最大の欠陥は、離婚判決と財産分与や養育監護の問題が制度上別立てになっていることです。これは社会的経済的弱者を保護する見地からは見過ごせない問題です。今回の民法改正は、子どもの最善の利益を守ることに主眼を置いて、離婚後親権のあり方を議論してきました。離婚判決が共同生活の解消を目的としている以上、財産分与や養育費、監護の取り決めを判決の前提とするような制度を、検討することが必要であるということを指摘し、私の討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。

サポートは別居や離婚を経験した子どもの支援に活用させていただきます。宜しくお願い致します。