モチベーションラインのすすめ

自分の勤めるナレッジワークで行われている「モチベーションライン」というコミュニケーション施策について紹介したい。リモートワーク下でも、チームメンバーの同士で、お互いを理解し合う場となっている。

ナレッジワークでのリモートワーク

ぼくが勤めているナレッジワークでは、週1回の出社日を除き、基本的にはオンラインで話すことが多い。むしろ、オンラインに慣れすぎてしまっていて、Zoomのチャットで話し手以外の人がガヤガヤするのが楽しく、結局会社に行っても、スクリーン越しに会話したりしている。

ナレッジワークは、創業時からリモートワーク対応してきた(せざるを得なかった)こともあり、リモートでも比較的顔を合わせてコミュニケーションする機会を多く設けられている方だと思う。ナレッジワークでの働き方についてはCEOがリモートワーク・ナレッジとしてまとめてくれている。

創業当時に書かれたもので、多少のアップデートはあるが、今もほとんどの施策が継続している。

注意深い設計のおかげで、ぼく自身、フルリモートで働いているけれど、なんら不便を感じることなく、チームの一員として溶け込み働くことができていると感じる。

リモートワークでの課題の一つが、同僚の働く姿が見えないこと

ただ、どれほど、コミュニケーションの設計をしっかりしても、やはり同じ場所で働いていない以上、チームメイトの姿が見えない時間は多く、不都合がまったくないわけではない。成果は見えるようになっており、日々進捗の共有やプランの見直しを行っているので、トントン拍子でうまく動いているときは問題がない。

しかし、自分以外の人がどういうふうに仕事を進めているのか、誰と話しているのかやどんな表情でいるのか、あるいは背中越しにちらりと見える画面などから進捗を感じるといったことは難しい。

だれかが仕事でつまづいているときになんか困ってそうだなーと気づいて、自発的にヘルプを出せない。また、自分以外の人がタスクについての想像力が働きにくくなり、結果として、同僚の成果に対して、共感を持ってその中身を理解することが難しくなったように思う。オフィスにいたときには大してなんとも思っていなかった情報にも、意味があったのだと感じる。

モチベーションラインとは

前置きが長くなってしまったが、今回は、「モチベーションライン」というイベントについて書いてみたい。ナレッジワークでは毎月「納会」という会議があり、月の変わり目に、全員で時間を意識するという目的を持っている。「モチベーションライン」は、その振り返りとねぎらいのための施策である。

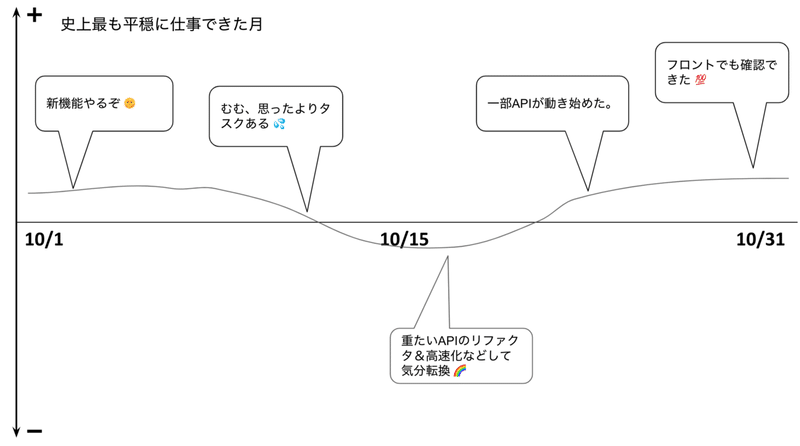

どういうものかというと、見れば一目瞭然。

こうしたスライドを各自が用意して、月の振り返りを2−3分でまとめて発表する。その後同僚たちからねぎらいのフィードバックをもらう。これをのを全員分繰り返す。いまのナレッジワークだとおよそ15人ほどのチームで、1回のセッションあたり、90分弱くらいの時間をかけている。

スライドには、月のはじめから終わりまで、自分がどういうテンションで仕事で向き合っていたのかを線で書いてみる。ところどころに重要なマイルストンは記しておくと、どういう出来事がきっかけとなってモチベーションの上げ下げがあったのか記しておくと、ストーリー仕立てでその月を考えることができるようになる。

書き方のコツとして、大切なのは、この高低は完全に自分基準の主観でいい、ということだ。また先月と今月で基準が違っても構わない。中央線がニュートラルだという意識もそれほどいらない(だってニュートラルな状態とはなにか、個々人の主観ベースなので、定義のしようがない)。ただ月末時点から振り返ったときにその月のどうようなモチベーションだったのかを書けばいい。

また、プライベートをさらけ出す必要ももちろんない。仕事中の時間の過ごし方に関するものだからだ。会社は会社、個人は個人と分けて考えたい人は、会社の顔でのテンションを書けばいい。公私混同したい人は、もちろんプライベートなイベントを盛り込んでもいい。チームメンバーに知っておいてもらいたいことは書けばいいのだ。

たった一枚のこのスライドだが、想像しているよりもずっと情報量が多い。まずは自分で自分の月のテンションを振り返ることで、今月の自分を客観的にながめることができる。日々目の前の仕事に慌ただしいと、2週間、3週間とかけてゆったりと進行していく心理的変化に、自分でも気づくにくいことがある。自分の調子の緩やかな変化に気づけるというのはまずはじめのメリットだろう。

しかし、ほんとに役立つのは、自己分析ではない。この「モチベーションライン」から得られる最大のメリットは、他者への共感だ。「モチベーションライン」を通して、リモートワークでは難しかったチームメンバーがその人自身で頑張ったと思っていること、または反対にやりきれなかったと思っていることを語ってもらうことで、見えていた成果の裏側にあるその人の葛藤や自信などに光があたる。

めっちゃ大変そうな人も意外と平坦だったりする(めっちゃメンタル安定している人なんだな)。またすましているように見えてすごく敏感に周囲の状況に反応する人もいる(細かいことに気がつく人なんだな)。日常の会話では気づきにくい他人の思考の舞台裏をのぞくことのできるわけで、自分とは違う他人の思考パータンに知る貴重な機会になっている。

モチベーションライン上級編

最後に、「モチベーションライン」上級編として、一つおもしろいテクニックも紹介しておきたい。

といっても、やることはとても単純で、このイベントに臨む前に、チームメンバーの曲線とイベントを事前に予想しておくというものだ。チームメンバーが6人なら、イベント前に一人5分、全部で30分だけ時間を取り、過去のその人の発言や成果を思い出して、メモにさくっと線を書いておく。

こうした下準備をしてから、発表をきき、その人が書いた曲線と、自分が想像した曲線を比べる。こうして、予想への答え合わせをすると、他者理解・他者共感が一気に深まる。当たり外れは問題ではない。自分の予想と、その人自身の振り返りにはかなり差があるはずだし、外れていたとしても、その人の身になって考えたということが、共感を起こすきっかけとなっている気がする。

一度予想するというプロセスを挟むことで、その人に共感する準備が自分の中で整う感覚だ。

まとめ

リモートワークのメリットは多々ありますが、同僚を知る、同僚と仲良くなる、ということに関しては、やはり対面にまさるものはない。そこで、相手を知るための機会としてのコミュニケーション施策として、「モチベーションライン」はとても有効であることを紹介した。それは、

・まず自分の心理的な変化に自分自身で気づくこと

・同僚の目線から毎月を振り返ることでその人自身の変化に気づくこと

・上級編として、事前に予想してみることで、他人への共感度を増し増しにする

どうぞご自身のチームや会社に取り入れてみるのはいかがでしょうか。ゲーム感覚で楽しめるし、面白いです。

最後に宣伝

ナレッジワークでは、ソフトウェア・エンジニアを募集しています!

軽い気持ちでいいので、一度話を聞いてみたいという方は、Meetyでお会いしましょう〜