続きだよ!映画特集!②

エスカレーターで前を降りている人の長いスカートが巻き上がってしまったときに「私はずっと空を見ていましたけど何かありました?」という雰囲気を作り出すことが得意な浅井です。

今ちょうど原稿がひと段落して、「アバター2」を観に行こうとしているのですが上映方法が多すぎて逆に悩んでいます。

ジェームズ・キャメロン監督作「アバター1」は2009年に公開されました。

ベイビ~の頃からクリーチャー・SFモノが大好きだった私はこの映画で度肝を抜かれました。

当時の最先端の技術と3D映画。人間よりでかい異星人。不思議な世界を飛び回る興奮。ジェームズ・キャメロンに頭の中覗かれたかな?と思うくらい理想的な世界観の物語でした。

ナヴィ族の民族的な雰囲気ももちろん素敵なのですが、機械もカッコいいのです。民族&機械が大好きな私にとっては一度で二度おいしい作品。

アバター1は終わり方がすごく好きなんです。

主人公の選択がごっつ分かってヘキにぶっ刺さりました。

私はベイビ~の頃から人間じゃないやつの方が好きなようです。

4DXに乗ったら興奮し過ぎて気絶しそうで怖いです。

水曜日とか安くなるときに異なる上映方法で2回観ようかな…。

ついつい前置きが長くなりましたが、今回の記事は年末年始に観た映画特集・感想の続きです。

前回の記事はこちら

感想書いてたら本気になってしまって何日もかかってしまいました。

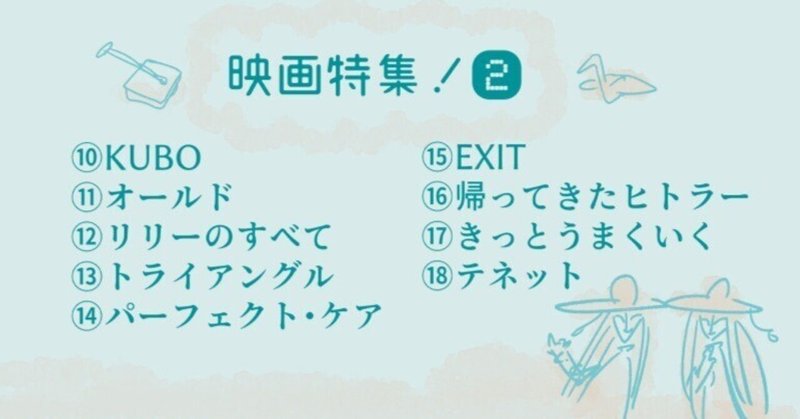

年末年始に募集した映画の簡単な感想②

⑩KUBO/クボ 二本の弦の秘密

魔法の三味線と折り紙を操る片目の少年クボは、体の弱い母と2人で静かに暮らしていた。

不吉な子どもとして一族から命をねらわれていたクボは、ある時、邪悪な伯母たちに見つかってしまうが、母親が最後の力を振り絞って放った魔法によって助けられる。

たった1人残されたクボは、母の力によって命を吹き込まれたサルとともに、母が最後に言い残した「3つの武具」を探し、自身の出自の秘密に迫る旅に出る。旅の途中で記憶を失ったクワガタの侍も仲間に加わり、一行は数々の困難を乗り越えて武具を見つけていくが……。

☆クボの人生がハードモードすぎて爺ちゃんをたこ殴りにしたくなる映画☆

2回目の視聴。

制作スタジオはライカ。

ぜひ「ココラインとボタンの魔女」観てください。

あの開始10秒で脳みそが気持ちよくなってしまうストップモーション映像を作った最高のアニメーションスタジオです。

脳みそから出ちゃいけない合法麻薬がジュワる。

※ストップモーション

制止している物体を1コマずつズラして撮影したものを、重ねて映像にする技法。

私も大学時代にストップモーションにハマって一人でコツコツ動かしていた身として、この苦労と作り上げたときの喜びがグッときます。

主人公のクボは邪悪な身内であるお爺ちゃん(月の帝)に左目を奪われて、お母ちゃんをお世話をしつつ暮らしてたんですけど、邪悪な身内である叔母さま方(闇の姉妹)に見つかってお母ちゃん殺されちゃってお爺ちゃんを倒すために3つの武具を探しに行きます。

もうこの時点で「クボが一体何をしたっていうんだよ!!!」っていうくらいかわいそう。

脚本の人は、月の帝に身内いじめられたの?

ストーリーは一本道で伏線とかもそんなにない、シンプルです。

その代わり映像がヌルヌルでヤバすぎるので、そっちに集中できてちょうどいいです。

3つの武具はストーリーが進めばすんなりと見つかるんですけど、とにかくかわいそうなことばかり起こるんです。

最後の月の帝との対決前に起きた悲劇に関してネタバレはしませんが、私の怒り具合で察してください。

クボができた人間すぎて逆に心配になる最後でした。

私ならお爺ちゃんいじめちゃうよ!「お爺ちゃんさっきご飯食べたでしょ~」とかやっちゃうよ!それかたこ殴りにするのを一回は許してほしい。

映像がとにかくすごくて「このシーンにはどのくらいの時間がかかったのかな」とか「これはこう撮って後から1コマずつ消して…」とか考えてたら涙が出てきました。

折り紙が舞うシーンとか気絶しながら何回も巻き戻して止めたり…を繰り返しました。

⑪オールド

「シックス・センス」「スプリット」のM・ナイト・シャマラン監督が、異常なスピードで時間が流れ、急速に年老いていくという不可解な現象に見舞われた一家の恐怖とサバイバルを描いたスリラー。

人里離れた美しいビーチに、バカンスを過ごすためやってきた複数の家族。それぞれが楽しいひと時を過ごしていたが、そのうちのひとりの母親が、姿が見えなくなった息子を探しはじめた。

ビーチにいるほかの家族にも、息子の行方を尋ねる母親。そんな彼女の前に、「僕はここにいるよ」と息子が姿を現す。しかし、6歳の少年だった息子は、少し目を離したすきに青年へと急成長していた。

やがて彼らは、それぞれが急速に年老いていくことに気づく。

ビーチにいた人々はすぐにその場を離れようとするが、なぜか意識を失ってしまうなど脱出することができず……。

☆流石シャマラン監督!性格悪くて最高!な映画☆

私はシャマラン監督が好きです。

カメオ出演する監督は必ずチェック!

誰が何と言おうと私は「アフター・アース」も「エアベンダー」も忘れない。

特に「サイン」に出てくるメル・ギブソンとホアキン・フェニックスが好きです。アルミ&ケツバットのホアキンが観れるのは「サイン」だけ!

シャマラン監督と好みが似ているな~と感じています。

かわいそうなことにあっている人が頑張って、そこそこな雰囲気で締まる感じが…。すっごいハッピーではない、すっごいバッドではない。

ちょっとコメディみがある雰囲気が好きです。

原作者は別の方で、このストーリーを見つけたシャマランが映画化したものですが、映画は見事にシャマランっぽくなってて笑いました。

作家性の強いわがままな人が好きなので、癖強なシャマランは最高です。

性格悪いな~私と同じだな~とニマニマしてしまいます。分かる~。子どもの姿のままだとひどいことできないもんね~ガハハ。

内容はネタバレになりそうなので避けますが、最後の終わり方が「それで良いんか~い」ってツッコミ入れやすくて良かったです。

ところどころツッコミどころあるのも含めてSUKI。

私も主人公の立場だったら、流れるがままなんだろうなあ。

テーマをしっかりと感じられて良かったです。

おそらく「家族」そして「家族とは何か」だったんじゃないかなと思います。

悲しいのに美しい家族の1シーンがあって、そこが監督の語りたかったことだと断言できます。とても良いシーンでした。

⑫リリーのすべて

世界で初めて性別適合手術を受けたリリー・エルベの実話を描いた伝記ドラマ。

1926年、デンマーク。風景画家のアイナー・ベルナーは、肖像画家の妻ゲルダに頼まれて女性モデルの代役を務めたことをきっかけに、自身の内側に潜む女性の存在を意識する。

それ以来「リリー」という名の女性として過ごす時間が増えていくアイナーは、心と身体が一致しない現実に葛藤する。

ゲルダも当初はそんな夫の様子に戸惑うが、次第にリリーに対する理解を深めていく

☆二人の演技が自然すぎて感情移入が激しすぎる映画☆

二回目の視聴。

まずアイナー役のエディ・レッドメインとゲルダ役のアリシア・ビキャンダーの演技が自然すぎてとんでもない。

実話を元にした映画ですが、あくまでフィクションで事実はもう少し違います。でも生涯のパートナーであったことは事実のようです。

特に「自分の好きだった人が、自分の知らない人になっていくが、それでも"彼女"の選択を尊重し、でもどこかに"彼"の面影を探してしまう」という複雑な心情をやりきったアリシア・ビキャンダーが好きです。

繊細でありながら豪快さもあるんです。素敵。

アイナーとゲルダの二人は絵を描いている同士だったので、恋人としての感情と共に「仲間」とか「友達」とか「理解者」…とか人間として尊敬しあっていたんじゃないかなと思います。

「恋人」としての繋がりだけだったら、ただ別れるんじゃないかなあ。

外見が変わるのはどうでもいいけど、内面の変化はかなり辛いです。

性別も性格もすべてはグラデーションで、とても柔軟なスポンジのようなものと思いつつも、それが急激に知らない人になっていくとしたら耐えられるか分からない。

人間の細胞も2年半で入れ替わるらしいので、大なり小なり身も心も変化していくものだと思います。

でも私は幼少期からアイデンティティも見た目も変わらな過ぎて周りから驚かれるのでやっぱり嘘かもしれません。

⑬トライアングル

ヨットセーリング中に嵐に襲われたジェスらは、目の前に現れた大型客船に命からがら乗り込み難を逃れる。

しかし、船内には人がいた形跡があるものの誰もおらず、探索していると覆面をした人物が現れ次々と命を奪われていく。

1人生き残り甲板に逃げ出したジェスは、転覆したヨットから客船に向かって助けを求める自分たちの姿を目撃する。

☆海よりも深い業にDOKIDOKIできる映画☆

普通のループものかと思いきや、ループがらせん状に絡まっているトンデモものでした。すごい!

物語の作り方がとても親切で分かりやすいです。

「主人公のジェスの息子がどうなったのか」ということと途中に「神話」の話がポロっと出てくるのですが、それがミソですね。

そして「トライアングル」の意味を理解すると、全部が繋がってジェスの深い業が見えてきます。

私の心の中の「"深い業を背負う主人公たまらんなあ"おじさん」が目を瞑って静かに腕組みしています。

ジェスは罰を受けています。彼女が認めない限り永遠に続くトライアングルなのに、認めることもできない仕掛けがヨットに隠されているようです。

2回観たら全部の意味がわかる系映画好きです。

ネタバレになっちゃうのであんまり語れないのが残念ですが、ストーリーも分かりやすくて隠された良作でした。こういう作品が観れるとすごく嬉しいです!

⑭パーフェクト・ケア

法定後見人のマーラの仕事は、判断力の衰えた高齢者を守り、ケアすること。多くの顧客を抱え、裁判所からの信頼も厚いマーラだが、実は裏で医師や介護施設と結託して高齢者たちから資産を搾り取るという、悪徳後見人だった。

パートナーのフランとともに順調にビジネスを進めるマーラだったが、新たに資産家の老女ジェニファーに狙いを定めたことから、歯車が狂い始める。

身寄りのない孤独な老人だと思われたジェニファーの背後には、なぜかロシアンマフィアの存在があり、マーラは窮地に立たされるが……。

☆主人公の失落を願って止まなくなる稀有な映画☆

マーラ、貴様ーーー!!!!

と叫びたくなる衝動を抑えて何とか観きりました。

でも最後らへんはちょっとマーラという人間に興味が出て来たのも面白かったです。特に母親との関係性をもっと知りたくなりました。

私の姉が介護系の仕事をしているのでいろんな話を聞きます。

実際にお爺ちゃんお婆ちゃんが搾取されてることは多々あるらしく、それを知っている身からするとマーラを釘バットで数百回連打しても足りない気持ちではあります。マーラ、貴様ーーー!!!!

ロシアンマフィアがちょっと弱すぎて、それが残念でした。多分本物はそんなもんじゃない…。

息の根を止めるところまでちゃんと確認しなきゃ~というシーンが結構ありました。ゴルゴを見習ってください!

マーラが強過ぎて逆にイライラするという面白い現象が起きるのですが、最後のシーンで監督がそれを狙っていたことが分かります。マーラという人間を心から嫌悪させることが大事だったのだと思います。

最後のシーンがあったから、私はこの映画が楽しく観れた気がします。

そしてそう思う自分が趣味が悪いことも自覚しています。

突き抜けている人間は逆に魅力的に見えるのが面白かったです。

でも爺ちゃん婆ちゃんはいじめないでほしいです。

なかなか折れない相手をいじめるのが一番良いんだよ!!!

そういう意味でやっぱりハロウィンのローリーは最高ですよね。私もローリーみたいな人追いかけまくるの大好き。

⑮EXIT

韓国のある都心部に、突如として原因不明の有毒ガスが蔓延し、道行く人たちが次々に倒れて街はパニックに陥る。外が緊急事態になっていることは知らず、高層ビルの中で母親の古希を祝う会に出席していた青年ヨンナムは、そこで大学時代に思いを寄せていた山岳部の後輩ウィジュと再会する。しかし、そんな彼らのもとにも有毒ガスの危険が迫り、2人は地上数百メートルの高層ビル群を命綱なしで登り、飛び移り、危険な街からの脱出を図る。

☆高所恐怖症でも楽しんで見れるけど脇汗はピカイチな映画☆

何これもんげ~面白い。

主人公のヨンナムのちょっと頼りなさげな雰囲気が、登り始めるとまっすぐな印象になるのが良かった。短所は長所、長所は短所を端的に表していて、人に対する愛情が見えます。

韓国では古希を盛大に祝う文化があるのが面白かったです。

沖縄だとトゥシビーという厄払いから生年祝になった文化があって、97歳のときは盛大なお祭りになります。映像をみたことあるのですが、本当に街ぐるみでのお祭りで楽しそう。

日本の他の地域だと年を取ってからのお祝いは地味で静かな印象があるので、もうちょっとはっちゃけても楽しそう。

私は歯を金歯にして全部の指に指輪をつけてオープンカーで爆走・海へ突っ込もうと思ってます。

ストーリーの設定もシンプルで分かりやすく、楽しく観れる工夫がたくさんあって勉強になります。

山岳をする人たちにとってカラビナってものすごく大事なものって聞いたことがあったので、ちょっとしたシーンにも気付きがありました。

毒ガスの蔓延の仕方・鎮静化についても「なんか確かにありえそうだなあ」と思えたり、丁寧なストーリーがあって良かったです。

少ないシーンからキャラクターの性格や心情も深く感じ取ることが出来て、脚本やカットの仕方までお手本になりました。

人間の顔の配置バランスとか細かい部分まで気にしているんじゃないかなと思います。

楽しく観れるので万人におすすめです!

⑯帰ってきたヒトラー

ヒトラーが現代によみがえり、モノマネ芸人として大スターになるというドイツのベストセラー小説を映画化。

服装も顔もヒトラーにそっくりの男がリストラされたテレビマンによって見出され、テレビに出演させられるハメになった。

男は戸惑いながらも、カメラの前で堂々と過激な演説を繰り出し、視聴者はその演説に度肝を抜かれる。

かつてのヒトラーを模した完成度の高い芸として人々に認知された男は、モノマネ芸人として人気を博していくが、男の正体は1945年から21世紀にタイムスリップしたヒトラー本人だった。

ヒトラー役を演じるのは、舞台俳優オリバー・マスッチ。

☆自分の中のヒトラーを認識できる映画☆

2回目の視聴。

最初に観たときはゾワゾワした悪寒でしたが、2回目はとにかく恐怖が強かったです。

その理由はヒトラーは最初から最後まで何一つ変わっていないからです。

周りの人間が変化するさまをまざまざと見せつけられるのはひたすら恐ろしい。

一貫性がある人間というのはそれだけで魅力的に見えます。

自分にはないエネルギーを持っているなら尚更。

どんなに愚鈍に思える考えであったとしても、胸を張り、前をまっすぐ見据えて語り掛ける人がいたなら、耳を傾けたいと思う。

啓発本が売れたり、カリスマ性のある人が人気なのは、誰かの語った言葉を簡単に自分のものにできるからです。

何か特別なことを知ったつもりになれるし、自分で考えなくても済む。

物事に対して客観的な判断をするときに、ひとつ落とし穴があると思っています。

他人の声を聞くだけでなく、自分の声にも真摯に耳を傾けることです。

自分の感覚に対してひたすら傾聴しなければなりません。

自分の感情を見つめた先に理論や理性があるのであって、まずはどんな理不尽な感情であれ認めることから客観視がはじまるのだと思っています。

例えば人は誰でも「それ、差別だよ」と指摘されると怒ります。

この怒ると言う感情を見つめることです。なぜ私は怒るのか、なぜ憤りを感じるか。

この場合に隠された感情は「確かに差別かもしれないが、それを認めたら"自分が差別している人間"であるということを認めるのが嫌だから」怒る、とかなんじゃないでしょうか。

自分が"差別をしている"人間であるなんて誰も思ってないはずです。

正当化するために己の感情を"理論"化しようとして屁理屈になったりするパターンって多い気がします。

差別や間違いだと"感じた"ことを指摘する側も、自分にも同じものがあると理解しなければなりません。

興味がある方は社会心理学の本がおすすめです。

また「戦争における「人殺し」の心理学」という本は非常に興味深いものとなると思います。

私は理論家でありたいと思っているので、自分の感情を大切に見ていますが、それでも100%そうできることはないと思います。

それでも100%に近づけていくのが真の理論家であって、合理主義者の使命ではないかなと感じています。

現代の環境や移民問題について、ヒトラーが考えるという姿勢から、自分の内にいるヒトラーに気付くというのがとても気分の悪く、それでいてひたすら面白いです。

この映画と共に「ヒトラー最期の12日間」はおすすめです。"人間"ヒトラーを描いています。

"人間"としての表現に批判があるのも頷けますが、彼は"悪役""モンスター"ではなく一人の人間です。

"誰もの心の中にヒトラーがいる"という台詞は、それを端的に表していて、己の恥辱に満ちた感情から目を背けたときに悲劇は起こるのだと言っているのではないかと思います。

私の中にも彼がいるのです。

⑰きっとうまくいく

※この予告は映画の良さを99%消しています。これでGOサインを出した責任者の肩を振り回したいです。うまくいってない!

映画は素晴らしいの一言に尽きますので是非観てください。

インドで興行収入歴代ナンバーワンを記録する大ヒットとなったコメディドラマ。

インド屈指のエリート理系大学ICEを舞台に、型破りな自由人のランチョー、機械よりも動物が大好きなファラン、なんでも神頼みの苦学生ラジューの3人が引き起こす騒動を描きながら、行方不明になったランチョーを探すミステリー仕立ての10年後の物語が同時進行で描かれる。

☆私もランチョ―に一発かましたい映画☆

4回目の視聴。170分あるのに4回も観てます。

インド映画は長いのが特徴です。

理由は冷房に長い時間当たれることもウリのひとつだから…とかどこかで聞いたような気がしますが、嘘だったらごめんなさい。

歌がちょいちょいあるのも、言語が20近く、方言も合わせると800くらいあるから分かりやすいようにだったかな。みんなで楽しめるのが一番ですもんね。

インド映画にはナヴァ・ラサが詰まっています。

まずストーリーの作り方がちょっとした入れ子構造になっています。

①現代、ランチョーを探しに行く

②ランチョーの過去話

③現代でランチョ―に会う

はじまりのシーンでファランが離陸直前の飛行機に乗っているのですが、行方が分からなくなっていたランチョ―に会えると連絡が来たので、急病人のふりをして飛行機を止めて降ります。

この時点で"ランチョ―って誰?""そんなことをしてまで会いたい人なの?"と疑問と期待が膨らみます。

過去編がはじまるとランチョ―の破天荒さと自由奔放さ、そして誠実さが見えてきて、最後に現代のランチョ―に会う時にはみんな彼が好きで好きでたまらなくなっています。

彼みたいな友達がいたらそりゃ飛行機からも降りるよね、と納得できます。私も光速で会いに行きます。

最後のシーンでファランとラジューはランチョ―に一発かましてたんですが、羨ましいので妄想の中で自分も登場させています。

ランチョ―を演じたアミール・カーンは当時44歳で、若い役も演じ切っています。昔の記事で"たくさん水を飲んで肌を若い雰囲気にした"みたいなことが書かれていた気がしますが、それでも若すぎる…。

長い映画なのに長いと感じさせないのもすごいです。

伏線も小さいものから大きいものまで丁寧に作られていて、作り手の端くれとして本当に頭が下がります。ここまでのものを作るのにどれだけの時間がかかったんだろう。

監督の作品に対する愛情も感じられて、いつ観ても楽しいです。

⑱テネット

「ダークナイト」3部作や「インセプション」「インターステラー」など数々の話題作を送り出してきた鬼才クリストファー・ノーラン監督によるオリジナル脚本のアクションサスペンス超大作。

「現在から未来に進む“時間のルール”から脱出する」というミッションを課せられた主人公が、第3次世界大戦に伴う人類滅亡の危機に立ち向かう姿を描く。

☆1回目より2回目、2回目より3回目が面白い映画☆

3回目の視聴。

主人公の名もなき男を演じるジョン・デビッド・ワシントンが「ブラック・クランズマン」のときと全然印象が違います。

今回はコメディな印象はほとんどなく、シリアスな性格です。めっちゃかっこいい。

監督はクリストファー・ノーラン。

私はベイビ~の頃からバットマンが好きで好きでたまらなかったので、映画の監督をしてくれた彼を特別な目で見てしまいます。

彼の監督作品の中で「メメント」「インセプション」が特に好きです。

難しい・複雑なことが好きな監督が、如何に観客に喜んでもらえるかを考えて丁寧に作っている印象があって好きです。

自分の好きなことを貫きつつ、あくまでも娯楽として楽しませようとする姿勢に憧れます。

そんな訳で視聴一回目から「「テネット」も時間モノなんだなあ~」とアレコレ予想をたてて観たので、大体の内容を理解することができましたが、思考の準備をしないまま観たら深い内容まで1回では理解できなかったです。

「インセプション」は観客寄り、「テネット」は監督寄りなイメージです。

この映画は終始説明が少ないので、"近代史の簡単な知識の部分"と"時間を物体として意識する"と分かりやすいかもしれません。

敵は「未来人」です。

未来の世界がトンデモなことになっているので、過去に時間を戻して生き長らえようとしています。

ここでの"時間"は一方通行の矢印(→)だと意識すると分かりやすいです。

時間は一方通行しかできない物質。まっすぐ進んで戻らない。

未来人はその今の矢印(→)の方向を(←)逆に変えてしまおうとしています。

未来の人々は「進めないのなら戻ればいいじゃない!でも過去に生きていた僕らの祖父母は死ぬし、成功するか分からないけどやるしかない!」ってとこまで追い詰められているようです。

祖父殺しのパラドクスもびっくり理論です。

「バックトゥザフューチャー」」でもそんなわちゃわちゃがありました。

3回観た私の解釈なので間違っているかもしれませんが、テネットで描かれる争いは「未来人VS未来人の代理戦争を過去に位置する自分たちがすることになった」話です。

代理戦争は冷戦時代から現代でも目にします。

主人公は「未来にできたテネットという団体側」の代理、敵は「未来から過去に矢印(→)の方向を変えよう(←)としている団体側」の代理と思えば大体分かります。

ここでの時間はあくまで物質なので、タイムワープではありません。

未来から過去の方向へ(←)進んだとしても同じように一分一秒ずつ時間は進みます。

一週間過去に戻りたいと思ったら、一週間分(←)の方向の時間軸の方向にいないといけません。

ユニークだなと思ったのは物質の反転の表現です。

時間の方向が(→)の時に燃えているならば、(←)の時は冷えているというものです。

実際こうなるわけではないと思うのですが、視覚的に分かりやすいようにしたのかなと思います。

最後らへんでヒロインに「何してんのあなた!」と言いたくなるシーンがあるのですが、あれもよく考えると「世界が終わっていない・自分がいる」ということは「何も問題ななかった。世界は続く」という結論が最初から既にあったということなのかなと考えています。

過程ではなく、結論が先にある。

だから無知であることが一番強い。結論も過程もないから。

考察好きにとって面白い作品ですが、途中のとある人物との殴り合いや逆走カーチェイスなど見ているだけでハラハラドキドキできる工夫がたくさんです。

特に最後の10分間は最高でした。

最後のシーンを見終わってから、いつもこのあとの主人公のことを考えます。

彼は"悲しみ"という結果を味わってから"喜び"という過程を味わう訳です。

かわいそうだけど、そこがかっこいいんですよね~。

う~ん、かわいそう系主人公は輝きが強いなあ~。

何度観ても楽しいですが、ひとつだけ気になるのはヒロインのキャット役を演じるエリザベス・デビッキがスーパーモデル体型すぎて遠近感がバグるシーンが多々あったことです。顔小さすぎない?

美しすぎるのも大変ですね。

終わり

これにてすべて感想終了です。

簡単な感想にするつもりが結構本格的に書いてしまいました。

「映画って楽しいね~」と映画館のカバ3兄弟マスコットが歌っていたのを思い出しました。

今回分かったのは、みんなそれぞれいろんな映画を観ているんだなあということと、たまに好みが被っているとちょっと嬉しくなることです。

私は映画をそれなりに観てはいるのですが、ジャンルにものすごく偏りがあるので観ていない巨大タイトルも多いです。

「スターウォーズ」とか「ハリーポッター」とか「マーベルシリーズ系」とかちゃんと観ていないです。

観ないとなあと思いつつ、やっぱり「処刑山」観ようとなってしまいます。

いつかホラー映画風紀委員だと思っているジェイソンやマイケルについて語ってみたいです。

ホラーの中で一番好きなキャラクターは「悪魔のいけにえ」のババちゃんかなあ。マイケルと悩むなあ。

長い記事になりましたが最後までありがとうございました。

映画情報を送ってくれたみなさんに感謝です。

映画熱を放出できて楽しかったです!