着陸距離は何で決まるのか。という話。

僕の知る中で、飛行機の機首方向を1度単位で把握できるターミネーターの様な機長が1人いらっしゃいます。

40代前半の、今、1番脂が乗ってるキレッキレのそのキャプテンとは、よくご一緒するのですが、毎回大変勉強になっています。

そのキャプテンの時は「自分が操縦したい」と思うより、「見ていたい」と思ってしまう位です。

わかりやすい比喩で言えば、まるでプロスポーツを見てる感覚です。

判断力や知識においても研ぎ澄まされており、コントロールも無駄がなく本当に尊敬してやみません。

そんなキャプテンから、「操縦していいよ」と言われて「ありがとうございます!」と、意気揚々と着陸まで持ってきて、そこそこのフライトをしたあと、デブリーフィング(振り返りと評価・アドバイス)をして頂きました。

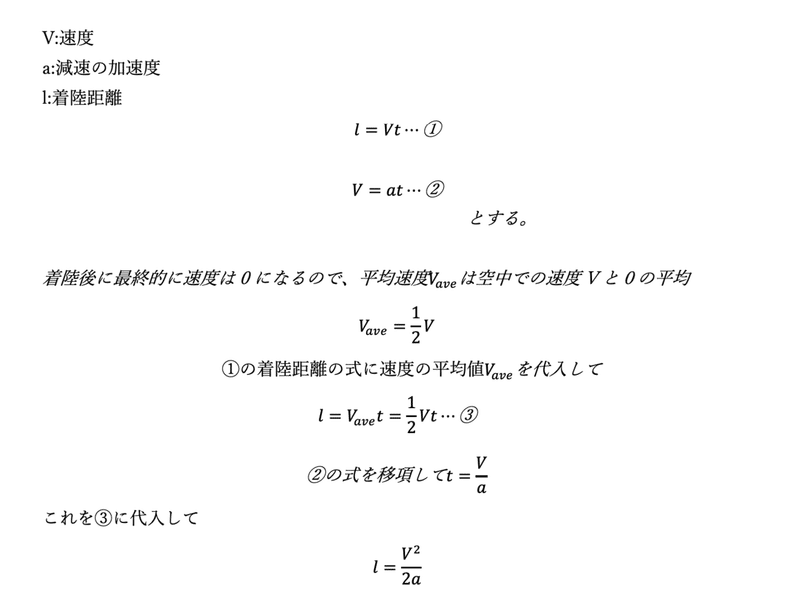

色々教えて頂きましたが、いきなり「ホワイトボードに着陸距離の式書ける?」

と言われ、全く何も出てきませんでした。

「自分がコントロールできるパラメーターは何なのかを考えてね。」

とのことでした。

物理は高校時代は得意だったのですが、流石に10年以上離れていると、加速度の式も書けるか微妙な感じです。

久々に加速度の式を書いてみた。

着陸距離の定義は色々とあるので各々のマニュアルを参照されて下さい。

(というかこの式は合っているのか。間違っていたら遠慮なくコメント下さい。)

つまり我々がコントロール出来るのは、

・空中での初速V

・Autobrakeのa

の2つだけということになります。

(Vに関しては100-50ft位からThrustを絞り始めるので単純に接地する直前というわけではないのですが、一旦誤差とさせて下さい。150kt位のうちの10kt位なので6%少々なので棄却域ではないのですが。)

ということで

Concentrate on what you can control.

コントロール出来る事柄に集中ということで。

速度Vに関して、いわゆる「1kt、1ft」を追い求める姿勢。

訓練生の頃よく言われていましたが、FinalコースでVをコントロールする意味ではとても重要です。そしてそれは2乗で効いてくる。

よく、「重いと着陸距離が伸びる」といった話も目にしたり、耳にしたりしますが、正しくは重いとアプローチスピードが上がるので、結果、着陸距離が伸びます。

aは?減速率の設定なので、機械的にセット出来ます。

が、コントロール出来るかというと、マニュアルブレーキじゃないとコントロールできないです。飛行機は意外に知られていませんが、多くの機種で接地時は自動ブレーキです。減速率をセットすると飛行機が勝手にブレーキをかけてくれます。

もちろん天候や路面状況などの外的要因によっては減速率は変わってきます。

と、いうことはやはりコントロールできるのは速度だけなんですね。

着陸は空中での運動・位置エネルギーをブレーキの熱エネルギーに変換させていく物理現象だとは思っていますので、結局「1kt、1ft」とは着陸距離を所望のものにコントロールしていたという事なんですね。

Touch down pointを把握せよ

じゃあ予定通りの速度で接地できたとします。その接地場所は?と聞かれて正確に答えられる練習はFOに上がりたてからやっておくべきです。

例のターミネーター機長は、10ft単位で接地点を言い当てて、オートブレーキだけでTAXI SPDに減速して所望のTWYから離脱していました。

後から出力したDATAを参照して接地HDGと接地場所を完全に言い当てているだけでも神がかり的だなと思ったのですが、touch downがどれだけズレたらオートブレーキをどこで外してマニュアルブレーキに変えるか、その場所が変わってくるのでTouch Down pointの把握も重要です。

とはいえ

こういった細々したTipも全ては安全の為。僕はこういった思考実験的アプローチが好きなのでnoteに書いてますが、車や自転車と一緒で、慣れれば感覚で出来ます。パイロットとして一番センスがないのは枝葉に囚われて幹を外すことですのでこんなの考えなくても着陸は正しくできます。

しかし、自分に負荷をかけないと成長がないのは筋肉と同じ。ただ慣れで仕事をするより、せっかく日々成長できる環境があるなら、それを楽しまない手はありません。

僕もいよいよ「FOとしては折り返し地点だぞ」と言われてハッとしたので、そろそろギアを上げていきたいと思います。

サポートありがとうございます! 励みになります!