④中国・ミャンマー関係(クーデター前後の比較と今後)

桐島です。

前回の記事は、アメリカ・ミャンマー関係でしたが、当然ながら中国・ミャンマー関係も知りたいという依頼をいただきました♪

両国の関係を一言で表現すれば、

「中国はミャンマーに頼りたい。一方、ミャンマーは中国に頼りたくないし、心の底では信頼していないが、頼らざるを得ない」関係(笑)です。

石油・天然ガスパイプライン

中国がミャンマーに依存しているのが、石油・天然ガスパイプラインです。

石油+天然ガスの2本のパイプラインが走っているのがポイントです。

今回は、現時点でのレポートのなかで一番まとまりの良い「中国~ミャンマー石油天然ガスパイプラインの建設に対する考察(分析リポート)」から引用します。

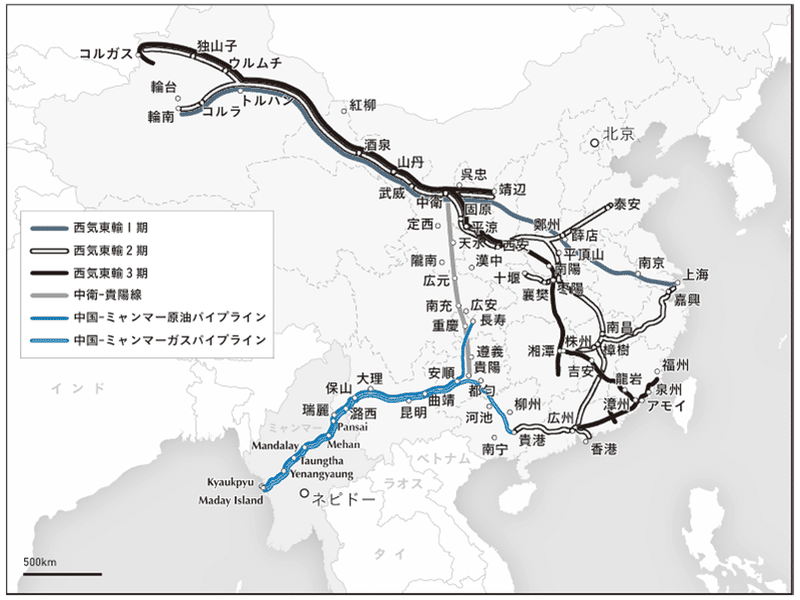

まずは以下、中国に張り巡らされている石油・パイプラインの全体像です。

シンガポールの前のマラッカ海峡を経由するリスクを減らしたいため、ミャンマー経由でエネルギー調達を多元化しています。

中国・ミャンマーパイプラインの付け根が、ミャンマーの海に面したKyaukpyu(チャオピュー)にあります。

チャオピューは港になっていて開発が進められていますが、以下の写真の通り中国国営石油会社が沢山のオイルタンクを所有しいます(2021年2月14日時点:Google Map)

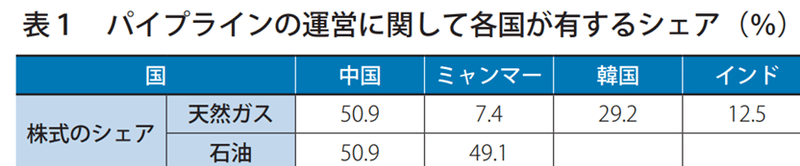

パイプラインの運営に関する各国シェアは以下の通りです。

石油は、中国、ミャンマーしかシェアがありませんが、天然ガスは、韓国、インドも権益を保有しているため、シェアがあります。

なお、ミャンマーの天然ガスに関してより深く知りたい方は、経済産業省の委託調査「ミャンマー連邦共和国におけるガスの利活用に関する調査 平成28年2月 日本工営株式会社 三井物産株式会社 東京ガス株式会社 」が参考になります。

中国が、彼らの生命線とも言える、エネルギーの動脈をミャンマーに保有しているため、チャオピューとパイプラインは重要です。

実は、このエネルギー動脈と密接な関係があるのが、ロヒンギャ問題です。

中国のエネルギー安定供給とロヒンギャ問題!?

まずは、下の地図でKyaukpyu(チャオピュー)とMain area of Rohingyas(ロヒンギャ)の位置を確認下さい♪

近いですね、、、( ゚Д゚)

そうなんです♪Kyaukpyu(チャオピュー)とロヒンギャ問題が起きているのは、同じラカイン州です。そのため、中国はエネルギー権益を守るために必死です。その様子を以下に引用します。

2016年のアウンサンスーチー政権発足で、ミャンマー・中国関係がさらに停滞するのではないか、そう思われたときに勃発したのがロヒンギャ危機であった。

中国はミャンマー政府支持を早期に表明する。(中略)

こうした外交上の擁護に加えて、問題解決のための方針を中国は提案した。内政不干渉の原則よりは、一歩踏み出したものといえる。中国としても、この規模の人道危機にまったく関与しないわけにはいかなかったのだろう。というのも、ラカイン州は中国にとって重要な経済的利権がかかわっているからである。同州南部に、雲南省につながるガス・石油パイプラインの起点であるチャオピューがある。チャオピューには、中国主導の経済特区(Special Economic Zone)の開発も進行中である。中国の世界戦略である「一帯一路」にとっても、ミャンマーとバングラデッシュは重要な相手国だ。この地域の不安定化は同国の経済的利益に悪影響を及ぼしかねない。

「ロヒンギャ危機(中西嘉宏)P192、193」

クーデター前の中国・ミャンマー関係

以上の石油・ガスパイプラインの事例のように中国はミャンマーの地の利を最大限利用して、投資しているため、ミャンマーは欠かせない国です。他方、ミャンマーにとっての中国は、クーデター前の関係は「できる限り中国の影響力が増大しないよう、中国と距離を保つ」というものでした。理由は、以下の3つです。

第1に、ミャンマー政府にはかつてよりずっと多様な外交的オプションがある。日本や韓国、ASEAN諸国といった、必ずしも中国とは利益を共有しない非欧米諸国が同国の支援を続けている。それらの国々は、ミャンマーが中国寄りになることを望んでいないし、すでに相当の援助や自国の民間投資が入っており、その是非は置くとしても、人権や民主主義等の政治問題で対ミャンマー政策が左右されがちな欧米諸国とは異なる動きをとる可能性が高い。

第2に、中国に対する警戒心がミャンマー政府や社会にある。かねてから反中感情はあったが、軍政時代に軍事政権を支えた存在として、中国への一般的なイメージは1990年代と2000年代にさらに悪化した。軍事政権が終わってまだ間もない現在、そうしたイメージは消えていない。くわえて、中国からの過剰な借款の結果起きる「債務の罠」(Debt trap)に対する警戒がミャンマーでも高まっている。最近(注:2018年7月4日)でも、ミャンマーの財務大臣が日本経済新聞のインタビューに答えて、将来的に債務が大きくなる可能性を理由に、中国の主導するラカイン州南部のチャウピュー経済特区の深海港と工業団地建設事業(総額100億ドル規模)について、開発権を取得している中国国営企業主体の企業連合に対して計画規模の縮小を打診すると明らかにした。

第3に、ミャンマー政府の調整能力不足がある。例として、BRIに含まれるミャンマー・中国経済回廊(MCEC)計画を挙げよう。この計画は、具体的には3つの経路(1.国境の町ムセからマンダレー、2.マンダレーからヤンゴン、3.マンダレーからチャウピュー)における道路と鉄道などの開発計画などから成り立っている。これはかつて、チャウピューから雲南省へのガス・石油パイプライン計画時に含まれていた鉄道、道路敷設計画の新バージョンといえる。マンダレー=ヤンゴン間の輸送路開発を新たに事業に組み込むことで、ミャンマー政府に、より強いインセンティブを提供したかたちである。同提案にミャンマー政府は合意し、2018年9月にはMCEC開発のための15点からなる覚書(MoU)に調印した。

とはいうものの、この計画を実現するための用地買収や法整備、環境評価、国境付近の安全確保などの膨大な作業について、ミャンマー政府がすみやかに対処できるか疑問の声も多い。しかも、ムセ=チャウピュー間の道路建設には国軍が安全保障上の理由から消極的だといわれる。さまざまな利害関係者間での調整を行うことはアウンサンスーチーほどのカリスマ的なリーダーでも容易ではないだろう。両政府間の合意がそのとおり実現するのかは軍政時代以上に不透明だといえる。https://www.ide.go.jp/Japanese/IDEsquare/Eyes/2018/ISQ201820_018.html

理由は、大きく①多様な外交オプションの存在、②中国に対する根強い警戒心、③ミャンマー政府の調整能力不足、でした。3点目は、政府の能力不足が逆に中国プロジェクト遅延に役立っているという事で、何とも途上国らしいですね 笑 これらのおかげで、中国と距離を保つことに成功していたのです。

しかし、クーデター後の両国の距離感はどうなるのでしょうか?

クーデター後の中国・ミャンマー関係

2月1日のクーデターの直前の1月11日に、中国の王毅外相は、アウンサンスーチー外相と会談しています。これに関しては、中国のCGTNやロイター通信などが取り上げています。

その翌日の12日には、王毅外相は、ミン・アウン・フライン国軍総司令官と会っているのです。敢えて翌日に会うというのは、少し時間を置いて別の場所で会いたかった事情がミャンマー側にあったことが予想されます。

しかも、写真は上が新華社のものですが、下はミャンマー国軍がAP通信に提供したもので、中国と国軍関係者しか会談に立ち入ってないことがわかります。また、中国サイトでもほとんど取り上げられていません。

日経新聞(2月3日付け)が、以下のような記載がありますが、どれほど深い突っ込んだ話がされたのかは、不明です。

関係者によると、ミン・アウン・フライン氏は20年の総選挙で不正行為があったと主張し、不満を漏らした。王氏はミャンマー国軍が「正しい」役割を果たし、国に積極的に貢献すべきだと応じた。軍が2国間関係のさらなる改善に貢献することを中国が期待しているとも語ったという。

中国は、今回のクーデターを「大規模な内閣改造」に過ぎないとして、ミャンマー国軍の肩を持っていますが、この先、ミャンマー軍の方がどう中国と関係性を築いていくのか、一寸先が闇の状況です。

だって、ミャンマー国軍は歴史的に、中国は実質的な領土支配を進めて、主権を侵害する脅威だと感じているためです。

それ故に、ミャンマー国軍は兵器購入を中国のみに頼らず、2018年にロシアのスホイのSu30戦闘機を6機購入するなど、国防調達を多様化を進めています。

現時点では、クーデター後の両国関係の変化は、全く予想が立ちませんが、

今後の、中国・ミャンマー関係をWatchしていきたいと思います。

See you soon.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?