算数における思考力①:算数ラボ【推し教材#2】

こんにちは。くんぱす先生です。

医師として働きながら、2児の子育て真っ只中です。

このマガジンでは【家庭学習】に重きを置く我が家で取り組んでいる教材の中でも、特におすすめなものを紹介していきます。

長男ムッタ(仮)は小3です。今のところ、中学受験をしない方針です。

受験に向けた詰め込み学習はしませんが、受験で触れる内容は自宅で本人のペースで取り組んでいこうと思っています。

小2の終わりの担任の先生との面談で、ムッタについて先生はこうおっしゃいました。

「ムッタくん、賢いですね~!解き方を一つ授業で紹介すると、『こういう考え方もあるよ!』と違う解法を教えてくれる。クラスのみんなにとって刺激的な存在ですし、一目置かれています。」

私にとってはこれ以上ない誉め言葉でした。

どちらかというと私の小学生時代は、公文→受験対策で受動的に習うばかりの取り組みだったので、ムッタは『学びを楽しんでいるんだな』と感じられた言葉でした。

これからの時代、今の日本の受験戦争で学歴を得ても、+αの人間性や思考力、問題解決能力、自己肯定感など多くの能力を持っていないと世界で豊かに生きていくことが難しいことが予想されます。

基礎学力は身につけつつも、+αをどう育んでいくか。

その+αに着目して、みなさまに推したい教材のご紹介です。

今回は【思考力】についてです。

様々な分野で必要になりますが、今回は【算数における思考力】を育むのに我が家で取り組んでいるものの一つをご紹介します。

こちらです。

【算数ラボ】

↓HPです。

計算や教科書の練習のような問題ではなく、楽しい、おもしろい、けれどじっくり考えることで答えに気づける問題を集めた教材です。考えるトレーニングを積み重ねることで、思考力を育てることができます。

大きな書店には陳列されている場合もありますが、全級が揃っていなかったりして本物を見る機会が難しいかもしれません。

算数ラボのいいところ

1.大きな1ページに1問

2.学年が書いていない

3.問題のジャンルに偏りがない

4.分野ごとの出題ではない

5.解きたい問題から解けばいい

お分かりでしょうか。

「○○でない」という表現ばかりです。

そう、この問題集は多くの問題集にあるものが「ない」のがいいところなんです。

1つずつ説明していきますね。

1.大きな1ページに1問

自由に思考するには、問題について考えるスペースが広すぎるくらい広いほうがいいです。計算式、筆算はもちろんのこと、時には簡単な図や絵を描くことで解法が閃くこともあります。書いたことをいちいち消す必要がないのも重要です。

しかし、多くの問題集は、所狭しと問題を並べてあり、1ページに何問も載っていますよね。

そのため、受験塾などでは別途ノートを準備し、問題文を書き写したり、コピーをして1問1ページのオリジナルノートを作成させたりしています。これを親御さんが手伝うことも多くあります。

その手間がないのがこの問題集のいいところです。

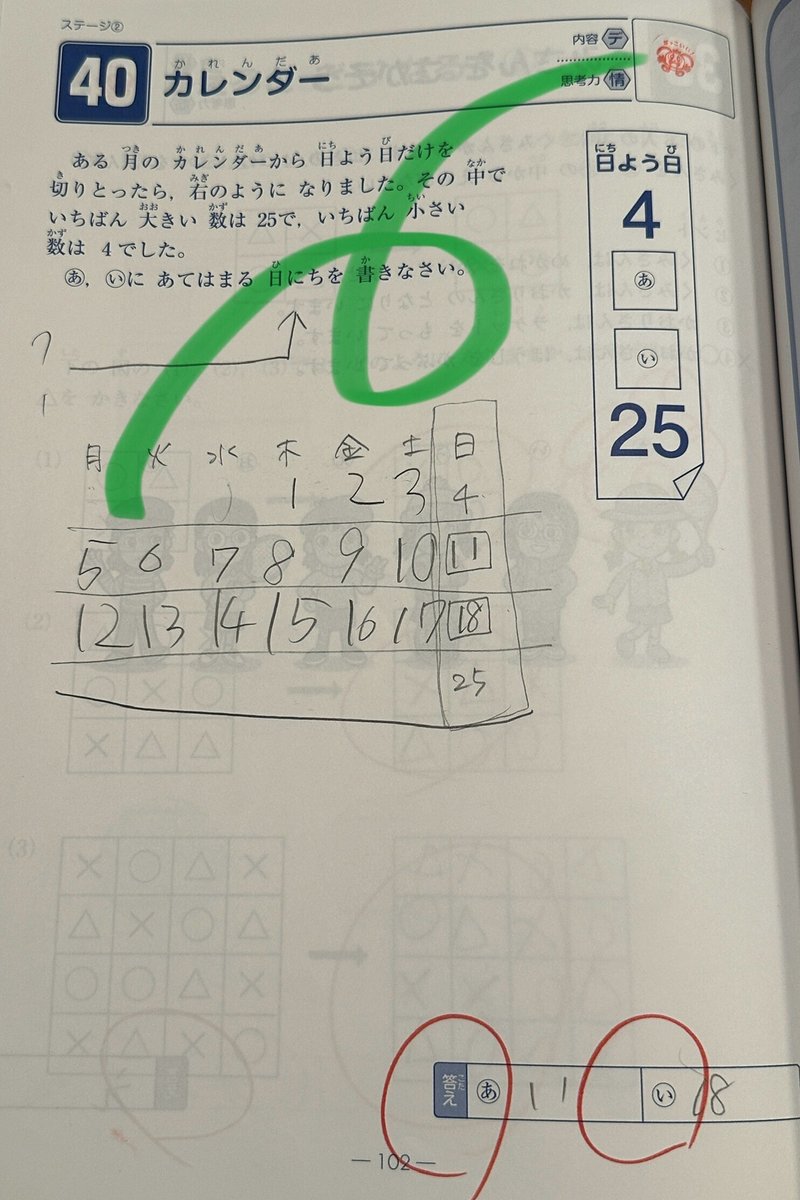

サンプル画像を見て頂くとお分かりのように、1ページA4サイズの大きなスペースに大問1問のみであるため、広々と書くスペースが設けられています。

ごちゃごちゃ詰め込まれていないので、子どもの精神的ハードルも低くなりとっつきやすくなります。

2.学年が書いていない

何かを学ぶときに、【学年別】である必要はないというのが私の考えです。

学ぶ側からみて、学年別というのはメリットが一つもないと思うからです。

例えば、小3の子が、『小4用』と記載されている問題集を解くとしましょう。

解けなかった場合:「4年生の問題だもん。まだ習ってないし、できなくて当然」と考える。

解けた場合:「まだ3年生なのに、4年生の問題が解けた」と喜ぶ。

このどちらの場合も、子どもの『学ぶ』という過程では不必要な感情ではないでしょうか。

特に、解けなかった問題のときに「まだ習ってないから」という理由は本当に意味がないと思うのです。

習ったことのない問題は解けないという思い込みほど危険な思考はないと思います。

それなのに、『小学〇年生用』という記載がある問題集がとても多いのが現状です。選ぶ側への配慮や、学習要項に沿うためなど理由は理解できるのでしょうがないとは思いますが、できれば記載のないものが嬉しいです。

不要なバイアスを解く前から子どもに与えずに済みます。

使用する学年の目安は参考が載っていますので、気になる場合は親御さんがこっそり確認する程度でいいとおもいます。

3.問題のジャンルに偏りがない

・数と量

・空間と形

・変化や関係

・論理

・データと不確実性

などの観点で問題が作られています。

計算だけの問題集、図形だけの問題集、文章題の問題集と特化しておらず満遍なく出題されています。

4.分野ごとの出題ではない

これ、すごく大切です。

子どもは賢いので、分野に分かれて出題されている問題集では「これは割り算を使う問題なんだろうなー」など予測できてしまいます。

それでは思考力特訓の効果半減です。

図形の問題に見えて、系列の問題であったりと柔軟に考えることを期待したいので分野別でないことはすごくいいポイントだと感じました。

5.解きたい問題から解けばいい

難易度によってステージ1~3に分けられていますが、ムッタの様子を見ているとあまりステージを気にせずに日によって解く問題をランダムに選んで解いています。

それでいいと思って見守っています。

分からなかった、間違えた問題に付箋を貼っておいて本人の気が向くタイミングで解きなおしています。

大抵、問題集を一通り解き終えてから2周目のやり直しを、これまたランダムに取り組んでいくスタイルになっています。

ムッタの取り組み方

カバーは外してしまう

どうでもいい情報ですが、我が家は問題集をきれいに使えと教えません。

むしろ使い古されるの大歓迎派です。

カバーは色味もあってキレイでテンション上がりますが、『解く』という目的を考えると、邪魔でしかないので初日にカバーは外します。

カバーには解き始めた年月日(学年/何月)を記載してしまっておきます。

例えば、『ムッタ 2024/5/15(小3/5月)~』のような感じです。

全て解き終えた後にとっておいたカバーを付けて解き終わった年月日を同じように記載して保管します。

そうすると、自分がどのくらいの期間をかけて問題集をやり終えたのかを感じ、達成感・充実感をより感じられるかなと思っています。

保管しているのは、弟ヒビト(仮:年中)を意識しているためです。

また、ヒビトが同じくらいになったときに「この問題集解いてたんだった」と参考になるかなと思って保管しています。

コピーはしない

コピーせずに使っています。

直接問題集に書き込むスタイルです。

問題集によって、直接書き込むものとコピーして使うものと分けていますが、算数ラボは直接書き込みして困ったことがないです。

今日解いたページが分かるように付箋を上に貼ってもらっている

ランダムに選んで解いているので、私が丸つけのときにどのページか分かるように付箋を目印にしています。

1日1ページ

本人が負担なく毎日継続できる量で取り組んでいます。

かかる時間は問題によるので、瞬殺のときもあれば何十分も粘るときもあります。

ヒントは与えない

思考力は人に教わった途端に育たないと考えているので、できなくても、本人がイライラしていても教えません。

一旦その問題から離れるように声掛けをするくらいで、解法に繋がることは一切話しません。

声に出して読むだけで、「あ!そういうことか」と勝手に閃いてくれるときもあるので、問題文を音読させて、音読を聞いてあげるくらいはするかな。

ムッタの進捗

小学校受験を終えてから入学までの間くらいにこの問題集に出会ったので年長の終わり(ほぼ小1)から始めました。

他の思考力問題集とのバランスをみて、一旦離れた時期もありましたが、小3になった現在、ムッタは7級に取り組んでいます。

出版社の提唱する『使用する学年目安』では小5と書いてあり、実際『小数』や『四捨五入』などがでてくる問題もあります。

知らないと解けないものに関しては簡単に説明しますが、「他の問題やりな~」と後回しにしています。それ以外の問題は自分なりの解き方で答えに辿り着けています。

できなかった問題の解きなおしに入る2周目は8級のときもしんどそうでしたが、なんだかんだ2年継続でき、3年目に突入できています。

興味がある方は検定も受けられる

我が家は受検は考えたことがないですが、検定系がモチベーションにつながるお子さんは【思考力検定】を受けてみるのもいいかもしれません。

実はこの問題集、【算数・数学思考力検定】対策になっているそうです。その検定で出題された過去問が多く載っているそうです。

算数ラボ2や図形ラボもある

ムッタはまだやったことがありませんが、次の級に進んだときに急に難しくて取り組めない様子の場合は2を挟むといいかもしれません。

我が家も8級の次に2を挟むか迷った時期がありました。

図形ラボは図形に特化しているので、もっと図形がやりたい方はいいかもです。

いかがでしょうか?

我が家がずっと取り組み続けている算数の思考力を育てる家庭学習用の問題集のご紹介でした。

思考力系は他にもいくつかおすすめがあるので、次の機会に紹介しますね!

お読みいただきありがとうございました。

「たしかに~」「分かる~」「なるほどね」など『!』が一つでもあったら、是非”投げ銭”お願いします。更なるいい記事投稿に向けての勉強費に使わせて頂きます!