フィールドワークのコーディネーターに。

自分が所属している法政大学社会学部谷本ゼミの谷本准教授と新3年生が横瀬町に来てフィールドワーク(FW)をしてくれました🎈

FWには特段想いが強く。今回は1泊2日のプログラム全て、コンテンツから食事、宿泊場所までを私に任せていただきました。先生ありがとうございます。

学生にはもちろん、自分にとって学び多き2日間でした。

自分がきっかけで横瀬に来てもらえるのはやっぱり嬉しいものです!

はじめに:

「地域活性化ウォッシュ」

「SDGsウォッシュ」という言葉をご存知でしょうか。

実態が伴わないのにも関わらずSDGsに取り組んでいるように見せかける行為を指す言葉です(グリーンウォッシュの派生造語)。

SDGsが流行りとなった時、既存の事業内容にSDGsの項目をこじつけ、あたかも「弊社はSDGsの○○に取り組んでいます!」と謳い、結局社会としては何も行動変容に繋がらない、そんなことがありました。

自分はそんな言葉にあやかって、実態が伴わないのにも関わらず地域活性化に取り組んでいるように見せている行為を勝手に「地域活性化ウォッシュ」と名付けています笑

学生社会に蔓延る「地域活性化ウォッシュ」

私は、

若者、特に大学生は地域を豊かにするポテンシャルを多分に秘めているのにも関わらず、社会構造がそれを妨げていると考えます。

公立大学をはじめ、私立大学でも地域創生系の学部が誕生し続け、それに伴い「地域で何か取り組みたい」「学部の学びをもとに地元に貢献したい」と地域での活動を志す大学生は年々増加しています。

その一方で大学在学中に本質的に地域課題の解決に繋がっているケースは必ずしも多くなく、地域にとっては大したことないようなゼミ活動・学生団体でも就活の際には”ガクチカ”としていかにも地域活性化に寄与したかのように豪語され、内定獲得されてしまう現状があります。

学びにも地域課題解決にもならない「地域活性化ウォッシュ」なフィールドワーク

既存のゼミ主導で実施する(産)官学連携FWや課題解決型学習(PBL型学習)のほとんどは本来期待されている以下の機能のどれも満たしきれていません。

・学術研究としての機能

・地域貢献としての機能

・地域経済活性化の機能

・職業人養成としての機能

・総合的教養教育としての機能

大学のPBL(Project Based LearningまたはProblem Based Learning)で

陥りがちな例:

課題設定

・質の低い課題設定(WHYの追求が甘くなりがち)

解決案

・学生の当事者意識が低いアイデア

・ほぼ地域で実装されないアイデア

・当事者意識を持つアイデアは「SNS・スタンプラリー・ARでまちおこし」といったレベル感に収まってしまうため地域にイノベーションは生まれない(むしろ負担が増える)

そもそも地域課題は複雑に絡み合っており、即座に解決できないから課題になっているのであって、それを大学生が数日滞在しただけで解決できるわけないのです。そして大学生が数日考えて思い浮かぶ解決策ならとっくに大人が解決させてます。それなら地元高校生が1年間地域に根ざした探究活動で具体的解決策を導き出し、実行に移してもらった方が地域側にとってよっぽどメリットが大きいという残念な実状。

本質に対し学問でメスを入れ、社会に革命の旗を掲げるのが大学かと思っていましたが、”それっぽい”地域活動をすれば許容してしまう大学、、、大学の意味とは・・・💦

他にも大学生のボランティア活動や学生団体も地域活性化ウォッシュになりがちで、これについても語りたいのですが今回は割愛します。

「若者×地域」を研究し続けていきたい。

地域を志すポテンシャル高い学生は増加傾向にあるのに対し、大学やそれを取り巻く社会構造によって、地域活性化ウォッシュに加担して4年間を終えてしまう。

自分自身「地域のことを学ぶぞ!」と意気込んで社会学部に入学してからというもの、座学やボランティア、ゼミ活動だけでは本質的な地域課題の解決方法を学べない、実践に移せないことに無力感を感じ続けていました。

この大学の地域活性化ウォッシュという社会問題に向き合いたく、

今の時代に期待される大学の役割とは何か

大学生は在学中に地域に向けてどんな価値提供をできるのか

・その可能性と限界点

といった問いをもとに復学後に卒論を書く予定です。

※そのため、私が休学して横瀬町で活動している理由として、

・地域で実践を積み、復学・卒業後の(公務員?民間?起業?)キャリアに活かす

といったこともありますが、

・まちづくりを志す1人の大学生の立場でどれだけ地域社会に爪痕を残すことができるのか、もしくは全くの無力なのか、その実験台に自らなってみる。腕試し。

といった背景もあったりします。

本題:

地域と学生がwin-winになるフィールドワーク

今回、自分が大学2年次から所属している法政大学谷本ゼミの新3年生を受け入れました。

※年齢的には2つ下ですが、自分が2年間休学して2026年卒業になるので彼らとは卒業年度は一緒、タメです笑

先生には宿泊場所から食事、プログラム内容まで全て私に任せていただきました。

結果的に、横瀬町のリソースをフル活用、ENgaWAにお金が落ち、学生にとっても(自分の研究にとっても)学び多きプログラムになったかと思います。

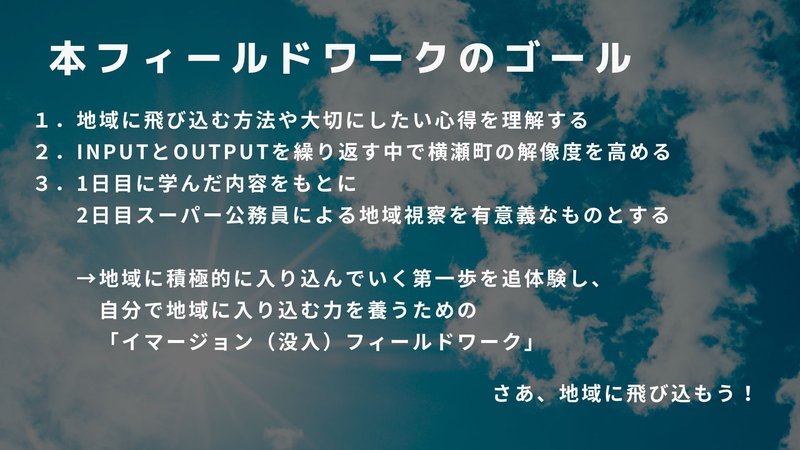

「”地域に入り込む”のススメ」

今回「”地域に入り込む”のススメ」というテーマを設定。

誰のためにもならないFW、PBLが多すぎることは前述の通りで、中途半端なそれっぽい地域貢献をするのも嫌なので今回のFWは学生の人材育成にフルベッド。

地域に入り込む上で学生側に必要なマインドセットの形成

マインドセットを2日目の横瀬視察/案内で即座に実装する

といった目標設定で”地域に入り込む力”の養成を目指しました。

1日目

まずは座学で横瀬町と株式会社ENgaWAの取り組み、村上の活動全般についてご紹介。

次にメインテーマの「”地域に入り込む”のススメ」。

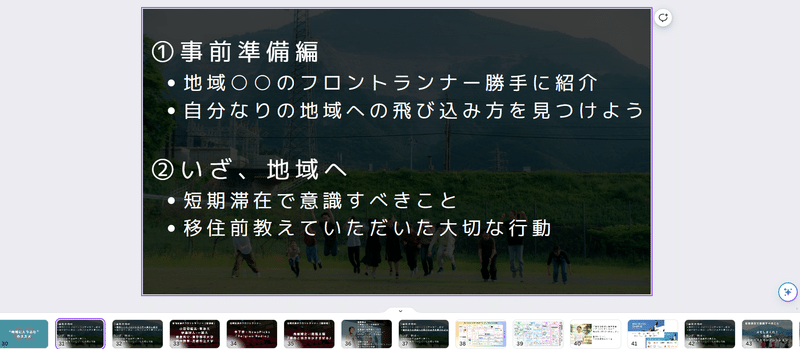

①アカデミックな社会学者から地域実践のフロントランナーまで、尊敬している方々を勝手にご紹介。推し著者の話とか普段学部生同士でしないのでナレッジシェア。

②地域に入り込む多様化をご紹介。ゼミ生にもおてつたびユーザーがいたり、感度高い学生は既に使っているサービスも含めて紹介しました。

③地域に入り込む上で必要なスタンスを自戒も込めて紹介。

「元気よく挨拶さえできていればいい!」

夕方はみんなで寺坂棚田に散歩したり、カレーを作ったり、たまたま日程が

被った町政懇談会「町長と語る会」に参加したり。

夜は富田町長・井上副町長、LACユーザーや協力隊とごちゃ混ぜになって懇親会!

磐梯のお酒を楽しみながら横瀬-磐梯の自治体間連携の話を聞くとより実感が湧く。笑

2日目

任意でMorningを食べてもらい、、、

2日目はスーパー公務員田端さんによる町案内。

座学でよこらぼやまちづくりにおいて意識してきたことをご紹介いただき、実際に街歩き。

案内してもらう行為は知識のINPUTですが、それと同時に1日目で取り入れたマインドセットを実行に移し主体的・能動的態度で挑むOUTPUTでもありました。

最後に想い溢れるENgaWAランチを食べてもらい、駅前食堂で沢山お土産を買ってもらい終了。

振り返り

今回のFWは学生・地域ともに”課題解決策が分かった”という類の特効薬は生み出していません。だけれども、他地域で応用の効かない対症療法ではなく、”地域に行く際持っておくと便利な覚悟・スタンスを若者に実装する”といった類の原因療法で地域と学生に寄与できていると大変嬉しいです。

【FW自己評価】

△:学術研究としての機能(今後に期待)

× :地域貢献としての機能(今回は敢えて取り外した)

△:地域経済活性化の機能

(他のゼミとの相対評価では消費行動に結びついた)

○:職業人養成としての機能(キャリアに活かせるマインドセットの形成)

◎:総合的教養教育としての機能(上記に同じ)

学生・若者の受け入れは地域側の負担に対して即時的な効果が見えにくい。だけれども後々になって熱量や化学反応、成長が見られた時、先行投資/恩送りして良かったなと感じる。それを味わえるように先行投資する。

24年度もたくさんの来横が想定されているのでより恩送りしていきます!

今回のフィールドワークの最終⽬標は「地域に⾶び込む/⼊り込むまで」! みなさんの未来が充実したものになりますように!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?