介護と育児をする人に持ってもらいたい心構え

【この話の結論】

先に結論から言うと、

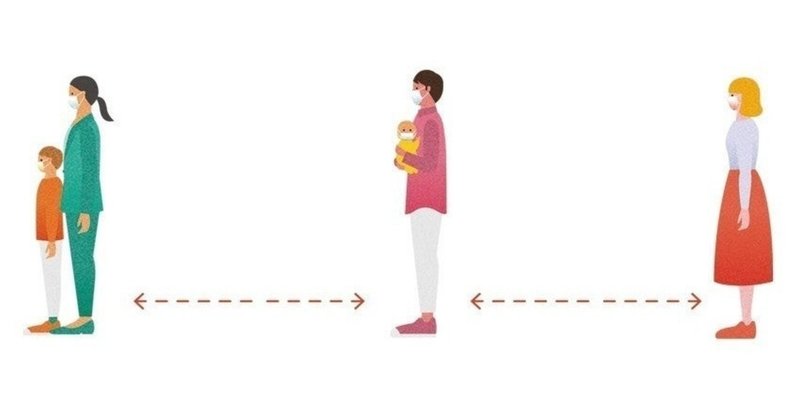

介護も育児もやっている本人の感覚が一番正しい。周りのアドバイスは必要ない。ただただ、本人がやっていることを承認して、共感していればいい。

ということになります。

✅ 育児の話

私も、4歳の娘と2歳の息子の父親として、育児に関わっています。

子供がいる生活がこんなにも幸福度を上げてくれるのかと、親になってから気が付きました。

また、人を育てるのが、こんなにも大変なのかということも痛感しました。

育児をしている時の、ストレスの1つが、【世間体】です。

例えば、ベビーカーで散歩をしているときに、子供がどうしても靴下を脱ぐのを嫌がることがあります。

そんなときは、どうしようもないので、靴下を履かせないで出かけることもあるのですが、そんな時に、知らないおばさんに

「あら〜、足出して寒そうね!お父さん、風邪引かせちゃだめよ!」

と言われることがあります。

「何も知らないのに!」と思いながら、「そうですよね〜」と返すことが多いです。

わたし達夫婦の親はないのですが、

義母や実母に「昔はこうしていた」と言われたり、

「泣いたときは、こうした方がいい」

とアドバイスを受ける人もいるでしょう。

しかし、たいていの場合、その子のお母さんは、あれこれ策をすでに尽くしていることが多く、周りの言うようなアドバイスはすでに実行していることが多いです。

「そんなコト分かっているよ!それでもどうしようもないんだよ!」

と心のなかで思っているに違いありません。

昔と違って、スマホを開けば、沢山の育児情報が載っています。

むしろ、今のお母さんの方が、詳しいはずです。

世の中のおばあちゃんや、周りの大人は、非難はもってのほか、アドバイスを送るのではなく、ただただ温かい目で見守っているだけでいいのだと思います。

「あら、かわいいね。」だけで十分です。

✅ 介護の話

私は、医療・介護の現場で、9年働いています。

そこで思うのが、育児と一緒で、

「周りがどうこういうもんじゃないよ。」

ということです。

介護は、配偶者(嫁が多い)か、実子が行うことが多いです。

その人達を苦しめるのが、盆正月や月に1回顔を見に来る、兄弟や叔父・叔母の一言です。

「施設に入れてるなんてかわいそう」

「私が来たときくらい出掛けてあげたい」

「普段は出来ないものね」

「身なりくらいちゃんとしてあげたら」

などの一言です。

周りの人は、嫌味で言っているわけではないけど、かなり答えます。

親類が疎遠になる原因ともなります。

被介護者(介護を受ける人)のことを一番身近に見ているのは、介護している人です。

これは、我々、医療・介護に従事する専門家にも言えます。

私たちは、被介護者や介護者と相対することが多く、多くの場合、専門的な立場からアドバイスをすることがあります。

多くのケースを見てきているので、答えを多く持っているし、「正しい答え」も持っています。

ときには、専門職側からみて、「絶対こうした方がいいのに」と思うことも正直あり、首を縦に振ってもらえないと、

「なんでわからないんだろう」と思ってしまうこともあります。

でも、何度も言うように、

介護も育児もやっている本人の感覚が一番正しい。

んです。

介護の面白さでもあるのですが、「答えがない」ことも介護の面白さであります。

選択肢は、与えられても、答えを与えることは違うのかなと個人的に思います。

介護をしている人へ。

あなたが思っている感覚が一番正しいです。

✅ まとめ

今日の結論をもう一度。

介護も育児もやっている本人の感覚が一番正しい。周りのアドバイスは必要ない。ただただ、本人がやっていることを承認して、共感していればいい。

答えを固定しないこと。「もある」「でもいい」を増やすことが大事だと思います。

ひとは、「言葉」に傷つけられ、「言葉」に救われます。

私は、育児を行う人、介護を行う人の味方でいたいと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?