スポーツとソフトパワーと開発【エジンバラ 大学留学:後期】スポーツと国際開発⑧

同級生が、ソフトパワーは有効だと主張していて、いや、そもそもソフトパワーってなんなんですかね。という議論をふっかけたことから興味を持ちました。その同級生にも聞いたのですが、いまいち要点を得ず。

少し議論は白熱してしまい、なんで少しイラつく自分がいるのかと冷静に観察すると、そもそもソフトパワーというあやふやなもの、説明をうまくできないものに、パワーがあると信じていいのかということでした。

個人的には、ブランド戦略と同じなんじゃ何のという気がしています。要は、強制力なく、消費者(メッセージの受けて)の自発的な行動を促して、企業(自国)のために何かしてもらおうということなのではという。

であれば、すでに多くの研究がされており、理論もある程度確立しているブランド研究のの枠内で整理して欲しいなあと、あえてソフトパワーみたいな用語を使うのはよくわからないなあということです。

というわけで、時間のある時に勉強してみようということで、授業でも取り扱っているし、ソフトパワーについて調べようと思うわけです。

知らないことに議論を挑んで、説明できないから否定的な態度をとってしまって反省です。まずは自分で調べてみるのが先ですね。

外務省へのインタビューでは以下のように記載がありました。

パワーというからには、相手に対して影響を及ぼす力のこと。ソフト・パワーというのは、自分の望むことを相手にも望んでもらうようにする力のことです。大きな特徴は、軍事力や経済力で無理やり従わせるわけではない、ということ。自国の価値観や文化によって相手を魅了し、敬服させてしまう。味方につけることですね。

ここまで読むとブランディング との違いがないように思いますが、

もしかすると権力(暴力的な装置)と権威という軸で整理するのがいいかもしれません。

ただし、なだたいらさんの名著”権威と権力”というと、戦争などの反省から、むしろ権威に惑わされないようにしましょうねという本なので、積極的にソフトパワーを資産化しようとするようなものとは本の目的が違うかもしれません。

これは、ソフトパワー研究の第一人者のJoseph Nye教授へのインタビュー

ここまで聞くとなんとなくわかってきたので一旦まとめます。

ソフトパワーの意味は、政治的な文脈で用いて、ハードパワー(暴力)でない力の、人を自発的に動かす力を指すと理解しました。さらに、権威的なもの、ブランド的なものを包括した広い概念とと言えそうです。広い概念は、よくわからないので、わからないものに力があると言われても、うん、なんとなくそうだよね的な感じにしかならないということにいらっとしていた気がします。

Nye教授によれば、文化、外交、政治がソフトパワーを決める要素で、

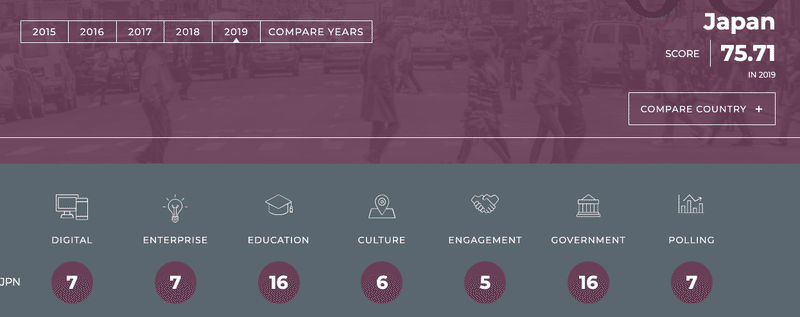

下で紹介するソフトパワーランキングでは、さらにこれを6つ、デジタル、ビジネス、教育、文化、外交、政治でに細分化し、それに+して国際的なアンケートを実施しています。

Nyeさんは、ソフトパワー戦略を明らかにやりすぎる場合、それは単なるプロパガンダでみんな冷めてしまうと言っています。確かに。

では、どのようにしてソフトパワー戦略を策定し、実行していくかというと、個人的には、上記の指標とブランド戦略の枠組みで整理しても今のところ良いのではないかと思います。

ソフトパワー外交を行う際は、マーケティング 戦略(stp、4P,4C)などを使いながら、ブランド(ここでは日本)マネジメントをしていくという意識を持つ良いのがのかもしれません。

一方で今後のソフトパワーの可能性を経済っぽい視点で考えてみると、お金(ハードパワーの視点)でなく、生きがいのようなもの(ソフトパワー)が重要な社会になると考えるとより重要になってくるのかもしれません。

ただし、あくまでも経済的な視点なので、これを外交、安全保障といった政治的な視点で見ると、無批判にソフトパワーを支持して良いのか不明です。

つまるところ、政治利用のためのもということは分かったのですが、なんの目的でどのようにやっていくか不明確だなと。悪い見方をすると、ソフトパワーがいいものということにしてしまうと、それを利用して国民や他国の人を意図的に操ることを認めてしまうのではないかなと。スポーツはそういった操作を曖昧にする力があるという負の側面も持っていると思います。

ソフトパワーの場合は、結果的にその手段がソフトパワーと言えるだけであって、具体的にこういう枠組みで使用するという使われからはできない、もう少し具体的な論点を話す場合は、広義のソフトパワーではあるけれども、つまるところブランド構築といった別の話であるだけな気がします。例えば、社会学はすごいという主張と似ていますね。ソフトパワーはすごいと言われても、まあ、そうだよね、けどなんのために、どうやって、それがすごいと言われるかわからないのが、ソフトパワー肯定派に対する強烈な違和感でした。

そのため、この議論を始めるには、目的の確認、つまり外交の究極的な目的から話した方がいいのかもしれません。外交の究極的な目的は安全保障ですよね。であれば、やはりまずはハードパワーが重要になるのではないでしょうか。言い換えれば、ソフトパワーが戦争を止められるのか、他国からの侵攻を止められるのかということに答えられるかということだと思います。

もしくは、外交の究極的な目的が平和構築にある人もいると思います。その場合は、ソフトパワーの方がハードパワーよりも可能性があるという人がいるかもしれません。しかしながら、平和構築とはいいことのように聞こえますが、平和構築の定義は人によってかなり曖昧だと思います。そのため平和構築に貢献するソフトパワーの是々非々も人によってしまうのではないでしょうか。

結論

個人的なスポーツのソフトパワー戦略に対する結論は、各国のブランドイメージを構築し、イメージをよくするという効果はありそうなものの、ソフトパワーの最終的なゴールが曖昧、ロジックも、アウトカムの効果も測定できないという場合は、その有効性があるとは結論づけられないのではないかと思いました。おそらくソフトパワーの守備範囲が広すぎる(ハードパワー以外のパワー)のが問題なんでしょうね。なのでソフトパワーという枠組みで語るのでなく、個別の論点で議論することに賛成派です。笑

(追記)

この問題の論点をさらに明確にすると、ソフトパワーが平和構築に貢献するか?ではなく、平和構築のための政府の意思決定に世論の意見は反映されることを前提に、他国の世論の形成にスポーツが影響を及ぼすことができるかということなのではないかと後日思いました。

(論文の検討)スポーツとソフトパワーについて

上の議論である程度、結論は見えているのですが、ここからは論文を読んでスポーツとソフトパワーの関係についてみていこうと思います。

Interrogating States’ Soft Power Strategies: A Case Study

of Sports Mega-Events in Brazil and the UK

JONATHAN GRIX, PAUL MICHAEL BRANNAGAN and

BARRIE HOULIHAN

冒頭のソフトパワーをめぐる議論のところがグッドでした。

後半は、オリンピックやW杯をやると、イメージよくなるよねというもの。ただし、国の発展段階でその意味合いは違いますよということ。まあ、そうですよね。

以下まとめ

第一に、ジョセフ・ナイ(Joseph Nye)氏(2)は、「ソフトパワー(soft power)」という

ソフトパワー」という概念を生み出したジョセフ・ナイ(Joseph Nye)は、何かをはっきりと言い当てている。つまり、あらゆる政治的立場の国家間で、国際問題における「魅力の政治」を操作しようとする試みが変化しているのだ。

第二に、元々の概念も曖昧で定義が不明確であったこと。

第三に、ソーシャル・キャピタルやソフト・パワーとは何か、それがどのような条件の下で有効なのかについては、まだほとんど合意が得られていない。

第三に、ソーシャル・キャピタルやソフト・パワーとは何なのか、どのような条件の下で構築・維持されるのか、そしてそれらが実際に社会や情勢に影響を与えるのかについては、いまだに合意が得られていない。

したがって、この記事の目的は2つあります。第一に、ソフトパワーの議論では混同されがちな(複数の分野にまたがる)文献をいくつか区別することで、地ならしをすることである。第二に、国家がソフトパワー戦略の一環としてスポーツのメガイベントを利用することについて、英国(2012年ロンドン大会)とブラジル(2014年FIFAワールドカップ、2016年リオ大会)をそれぞれ「既成国家」と「新興国家」のケーススタディとして取り上げています。そうすることで、本論文は、国家間のより広範な政治的駆け引きに光を当てるためのレンズとしてスポーツを分析している新興の国際関係(IR)文献の上に構築され3、「IR研究におけるスポーツの軽視」の流れを変えることに貢献している。 国家がスポーツやスポーツイベントを非スポーツ的な目的で操作することは スポーツ以外の目的で国家がスポーツやスポーツイベントを操作することは、国家が自国の利益を追求し、国際的な地位を向上させるために採用する、より広範なソフトパワー戦略についてのユニークな洞察をもたらします。国際的な地位を向上させるために国家が採用するソフトパワー戦略について、ユニークな洞察を与えてくれます。

結論

本稿では、国家のソフトパワー戦略の一環としてのスポーツ・メガイベントの利用について、先進資本主義国(英国)と先進国以外の国に焦点を当てて検証することを目的とする。

先進資本主義国家(イギリス)と「新興」国家(ブラジル)の両方に焦点を当て、国家のソフトパワー戦略の一環としてのスポーツ・メガイベントの利用を検証することを目的とした。

新興国(ブラジル)に焦点を当て、国家のソフトパワー戦略の一環としてのスポーツメガイベントの利用を検証することを目的とした。この試みの背景にあるのは、「ソフトパワー」という概念に光を当て、明らかにすることです。

この試みの背景には、これまでスポーツとの関連ではあまり使われてこなかった「ソフトパワー」という概念に光を当て、明らかにすることがあります。

これまでスポーツの分野ではあまり使われていませんでした。

このような中小企業を獲得し、成功裏にホストすることは、今や世界のリーダーとなるべき国家にとって重要な「リトマス試験紙」とみなされています。しかし 成功した中小企業をホストすることで、国家がソフトパワーを獲得すると言われる正確なメカニズムは明らかではないが 成功した中小企業をホストすることによって、国家がソフトパワーを得ると言われる正確なメカニズムは明確ではありませんが、そのようなイベントのロジスティックに対処する能力を示すことは このようなイベントに対応する能力を示すことは、ホスト国が他国からどのように見られるかという点で重要であると思われます。この記事で提案されているソフトパワーの概念は、国家が自国の発展を望む理由を理解するためのレンズとして役立ちます。ソフトパワーの概念は、なぜ国家がスポーツのメガイベントを開催したいのかを理解するためのレンズとして役立ちますが、それは大雑把な概念であり、国家間のニュアンスの違いは考慮されません。一方で 英国は大会前から海外でのイメージが非常に良く、これを改善することは重要な目的ではありませんでした。ドイツは、2006年のワールドカップで、悪くなったイメージを変えるために利用しました。一方、ブラジルは、海外でのネガティブなイメージに悩まされているわけではなく、世界的な舞台での地域パワーの地位を強固にしたいと考えています。このように、同じような このように、類似の中小企業の利用は、国家のより広範なソフトパワー戦略の一部であるにもかかわらず、必ずしも並行した理由によるものではありません。

このように、類似の中小企業の利用は、国家のより広範なソフトパワー戦略の一部であるにもかかわらず、必ずしも並行した理由ではない。国家による中小企業の利用をケース間で比較する方法はいくつかある。

しかし、直接的な比較分析の方法ではいくつかの重要なポイントを見逃してしまう。第一に、私たちが明らかにしようとしたように、ドイツのような成功した裕福な先進資本主義国家は、いわゆる「新興国」とはインフラを含めて、スポーツ関連のソフトパワー戦略を打ち出すための資源基盤が全く異なるのである。ドイツは、道路や交通網などの物流に投資する必要性を、疑心暗鬼になっている有権者に説得する必要はありませんでした。また、ドイツには「ハードパワー」がほとんどないため、世界的に良いイメージを与えることだけに集中することができました。一方、ブラジルは、経済的に恵まれておらず、50年以上の民主主義の歴史もありません。同様に、ブラジルがダブルホストの地位を利用して、新自由主義改革のためのトロイの木馬となっていると考えるのは間違いです。

同様に、ブラジルがダブルホストの立場を利用して、新自由主義的な改革を進め、より「先進国」としての地位を確立しようとしていると考えるのは間違いです。このような読み方は このような読み方は、成長するグローバルパワーという観点から開発を狭く直線的に理解することになります。勢力である。しかし、はっきりしているのは、スポーツのメガイベントを利用することが、日本では一部になっているということです。は、ほとんどの国のソフトパワーパッケージの一部となっているようですが、スポーツメガイベントから得られるとされる利益は スポーツイベントを開催することで得られると言われている利益は、いまだに誇張され、誇張され、そして十分に研究されていません。誇張され、誇張され、研究されていません。この論文で提示された考えが、イベント開催の役割に関する今後の研究の基礎となることを期待しています。この論文で提示された考えが、国家のソフトパワー戦略におけるスポーツメガイベントの役割に関する今後の研究の基礎となることを期待している。しかし、ソフトパワーが実際に国家を支援するメカニズムを理解する必要があることは明らかです。ソフトパワーが実際に国家の国際的威信を高めるためにどのようなメカニズムを持っているのか、そして また、そのような戦略が裏目に出て「ソフトな無力化」につながるのをどのように防ぐことができるのかを理解する必要があることは明らかです。disempowerment」につながるのを防ぐにはどうすればよいかを理解する必要がある。 過去の研究によると、構造的に深い溝や断層がある社会では -これまでの研究によると、不平等な社会、貧困、高い犯罪率、汚職など、構造的に深い溝や断層がある社会は、中小企業の支援によって変わる可能性は非常に低いとされています。過去の研究によると、社会の不平等や貧困、高い犯罪、腐敗など、構造的な溝や欠陥が深い社会は、SMEや期待される遺産の結果として変化することは非常に難しいとされています。その直前、最中、そして後 しかし、根本的な改革と変革の意志がなければ しかし、根本的な改革と変革への意志がなければ、スポーツのサーカスが町を出て次の場所に移動すると、亀裂はすぐに再発します。

しかし、抜本的な改革と変革の意志がなければ、スポーツのサーカスが町を出て次の町へと移動しても、亀裂はすぐに再発する。

オーストラリアのスポーツ外交戦略2030

オーストラリアって、スポーツでは結構先進的な取り組みを続けている国な気がします。

4つの柱。本格的にスポーツをビジネスや外交に使う感じがします。

Empower Australian sport to represent Australia globally

Build linkages with our neighbours

Maximise trade, tourism and investment opportunities

Strengthen communities in the Indo-Pacific

Sport as a Diplomatic Asset

以下の太字のところなんて抽象的すぎて、幻想にしか見えないのでは?と思います。ただ、これは論文ではなく、政府の広報なので、そういう意味では問題なく正当化される書き方だなと。

Sport is widely recognised as a universal language that can break down cultural barriers. Sport can help Australia advance our national interests, project Australia’s values and identity and serve as a bridge between peoples. It speaks to who we are and what we stand for, and amplifies Australia’s reputation on the global stage. The Australian Government uses

sport in diplomacy to bring people together, generate goodwill and cultivate partnerships for Australia across the world.

スポーツは、文化の壁を取り払うことができる世界共通の言語として広く認識されています。スポーツは、オーストラリアの国益を促進し、オーストラリアの価値観やアイデンティティを示し、人々の間の架け橋となることができます。スポーツは、私たちが何者であるか、何を支持しているかを語り、世界的な舞台でのオーストラリアの評判を高めてくれます。オーストラリアオーストラリア政府は、スポーツを外交に活用することで、世界中の人々を結びつけ、善意を生み出し、オーストラリアのためにパートナーシップを育んでいます。

ただこの後に書いてある、2015年の実績でなるほどと思います。オーストラリアは、スポーツを通じて、他国とジェンダー イシューに取り組みましたと。なので、つまるところ、スポーツ❌SDGsの話を外交で使っていきましょうという話と理解しました。

ところで、SDGsの偉大なところは、何か物事を始める前提として、SDGsの課題が人類の普遍課題であるというところに合意できてしまうことにあると思います。つまり前提が違うという問題に打ち当たらないので、ある程度、その枠組みの中で競争戦略が建てられることは、大きな方向性が異なることを防いでくれますよね。

(参考 ①)

この表は面白いですね。悲しいかな日本のUKでの重要性はない模様。

ルーツの国が多くランキンしているようですね。

(参考②)

Soft Power によるとソフトパワーは以下の通りの説明となります。

現在の世界的なリバランスは、指導者、外交官、外交政策立案者への緊急行動要請として読まれなければならない。自国の外交政策を決定する責任者は、不確実な時代に備える必要があるのは言うまでもありません。各国が急速に変化する状況を理解し、それに応じて戦略を調整するためには、政府が自由に使えるソフトパワーのリソースが、今後必要となる外交政策のツールとして重要な役割を果たすことになるでしょう。ソフトパワーを活用して積極的な協力関係を築くことに長けた国は、現在の不確実性や地政学的な不安定さを乗り切り、最終的には世界の出来事を形成していくことができるでしょう。では、どうすればソフトパワーを効果的に活用できるのでしょうか。

国際関係におけるパワーは、伝統的に、軍事力や経済力といった定量化しやすい「ハード」な用語で定義され、評価されてきました。ハードパワーは、武力、武力の威嚇、経済制裁、支払いの誘導などを用いた強制の形で展開されます。ハードパワーの強制的な性質とは対照的に、ソフトパワーは、外交政策の目的を達成するために積極的な魅力と説得力を利用することを表します。ソフトパワーは、伝統的な外交手段である「アメとムチ」を避け、ネットワークの構築、説得力のあるナラティブの発信、国際的なルールの確立、自国の魅力的な資源の活用などによって影響力を発揮しようとするものです。

この概念を提唱したジョセフ・ナイは、当初、ソフトパワーの3つの主要な源泉を設定して概念を構築した。ナイは、ソフトパワーの3つの柱として、「政治的価値」「文化」「外交政策」を挙げています。しかし、この3つのカテゴリーの中でも、個々のソフトパワーの源泉は多岐にわたっています。私たちの指標は、この3つの柱をベースに、6つのサブインデックスの客観的データと、7つのカテゴリーの新しい国際世論調査データからなる75以上の指標を用いています。

方法論

ソフトパワー30は、6つのカテゴリー(政府、文化、教育、グローバルエンゲージメント、企業、デジタル)の客観的データと国際的な世論調査データを組み合わせ、ソフトパワーを分析するための包括的なフレームワークを提供しています。

ソフトパワー30の手法は、3つの革新的な要素によって特徴づけられており、これまでの世界のソフトパワーの中で最も明確な画像となっています。

本指標には、デジタル要素が含まれています。これは、フェイスブックとの共同開発によるもので、フェイスブックのデータサイエンスチームと協力して、各国のデジタル外交に関する新たな指標を作成、収集しました。

本指標には、世界の主要地域をカバーする25カ国の国際的な世論調査が含まれています。

75以上の指標を比較可能なデータとして正規化し、各国のスコアを算出することで、世界のソフトパワーの総合ランキングを実現しています。

デジタル 一国のデジタルインフラとデジタル外交の能力

カルチャー ポップカルチャーとハイカルチャーの両方を含む、国の文化的アウトプットの世界的な広がりと魅力。

ENTERPRISE 国の経済モデルの魅力、ビジネスへの親しみやすさ、およびイノベーションの能力

EDUCATION(教育) その国の人的資本のレベル、奨学金への貢献、留学生への魅力

ENGAGEMENT 国の外交ネットワークの強さと、グローバルな関与と発展への貢献度

GOVERNMENT 自由、人権、民主主義へのコミットメント、および政治制度の質

日本は以下の通り。政治と教育が弱いのと、1位のものはないというのが特徴ですね。

ちなみに5位のアメリカはめちゃくちゃバランスが悪いです。笑

(その他参照)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?