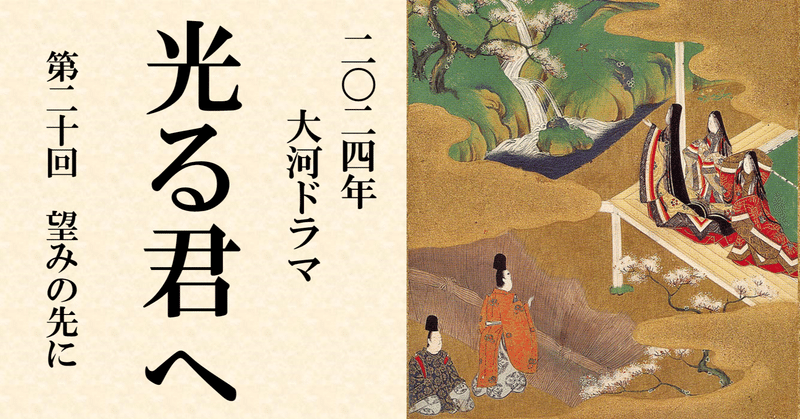

【感想】NHK大河ドラマ『光る君へ』第20回「望みの先に」

2024年5月19日(日)20時『光る君へ』第20回「望みの先に」を視聴しました。

<NHKのあらすじ>

為時(岸谷五朗)が淡路守に任命され、惟規(高杉真宙)、いと(信川清順)も大喜び。

しかしまひろ(吉高由里子)は、宋の言葉を解する父は越前守の方が適任だと考え…。

一方内裏では、花山院(本郷奏多)の牛車に矢を放った一件で、一条天皇(塩野瑛久)が伊周(三浦翔平)と隆家(竜星涼)に厳しい処分を命じた。

さらに、定子(高畑充希)は兄弟の不祥事により、内裏を出ることを命じられる。

絶望のふちに立った定子は…

■プロローグ

■長徳2年(996年)

花山院に矢を放った後、一目散に邸に戻った伊周は、高階貴子(板谷由夏)になだめられています。

道長は、花山院と一緒にいた藤原斉信(金田哲)から事の顛末について報告を受けます。

院は斉信の妹・竹子に通っていて、その帰りのときに矢を射られ、院の従者が2人亡くなったとのことです。

捕えたものは二条邸の武者で、伊周と隆家が逃げたとのことです。

斉信は、もしも事実なら伊周と隆家は終わりだといいました。

---音楽---

冬野ユミ

---テーマピアノ演奏---

反田恭平

■長徳の変捜査状況

藤原実資(秋山竜次)は、帝に対し、死人も出ており、疑わしきものは直ちに捕縛し、取り調べが必要だが、中宮の身内ゆえ帝へ奏上します。

綱紀粛正のおり、なぜそのようなことが起きたのだと帝は問いかけます。

実資は、伊周は一条邸の光子姫の元に通っており、院もその姫に懸想されたと勘違いされたと答えます。

院は光子姫ではなく、竹子姫のもとに通われていたからです。

一条天皇は、二人の命が失われた、伊周と隆家の謹慎を命じました。

斉信が二人には謹慎を申し付けました。

■除目

為時が淡路守に任じられました。

国司の任が決まり、、まひろ一家は悦びで満ちています。

惟規(高杉真宙)も、いとも、乙丸(矢部太郎)も悦んでいます。

淡路は下国で、任期は4年です。

越前守に任じられた源国盛(森田甘路)が詮子(吉田羊)にお礼の言葉を述べます。

詮子が強引に帝に取り立てるよう計らったものでした。

漢語が得意ということで選ばれましたが、文章博士に代筆だったとのこと。

あんなにうつけとは思わなかった、越前守は務まらないと二人は話します。

道長は、伊周はあまり重い罪にはならないと考えています。

詮子はこれには不満です。

■為時

宣孝(佐々木蔵之介)がやって来て、為時のことを話しています。

為時は、大学に通っていた頃、行方不明になり、宋に行こうと船に潜り込んだが、船頭に捨てられたとのことです。

型破りなところをまひろが受け継いでいると言います。

越前守の国盛殿は心もとない。

もし父が越前守であれば、宋の言葉も解し、役に立つはずといいます。

除目の任地が変更されることはたまにはあるとか。

まひろは筆を執りました。

■申文

道長が、ある申文を取って読むと、そこには為時の名前が記されていました。

「苦学寒夜 紅涙霑襟 除目後朝 蒼天在眼」

まひろが書いた過去の文を持ち出し、見比べると、筆跡が一致しました。

(感想)

この漢詩の意味は下記のとおりです。

貧しくて冬の寒さに耐えて学問をしていると

涙は血の涙となって襟を潤し、

除目に選ばれなかった翌朝の天は

青く澄み渡り眼にしみることよ。

(岩波書店「新日本古典文学大系 今昔物語集」より)

美術展ナビ

https://artexhibition.jp/topics/news/20240518-AEJ2053390/

倫子(黒木華)が詮子の容態が悪いと知らせてきました。

道長が詮子の見舞いに尋ねると、快方に向かっていました。

●申文を読む帝

帝は、為時の申文を読んでいます。

蒼天は帝のことを指す、なぜこれをと問います。

為時は漢籍を読み、国盛に越前守を任せるのは心もとないと道長は帝に申しました。

■突然の任地変更

なぜ突然、越前守に任じられたことを為時はまひろに問いただします。

道長様であろう、まひろへの想いとしか考えられないと素直に述べます。

これに対しまひろは、道長様は恋い焦がれたが、叶わぬ恋、遠い昔に終わったことだと答えました。

(感想)

漢詩の文で訴えかける、学識のある人間にしかできないものですね。

それも、直接ではなく、漢詩で訴えかけるのは絶妙です。

天皇もこれを見事だと感心したとか。

■詮子

倫子が詮子の看病をしています。

悪しき気が漂っているということで、邸中を捜索させます。

すると、香炉の中や至る所に、呪詛の御札が入っていました。

中宮と伊周は自分と道長を恨んでいるのだと。

邸内で起きたことは倫子自らが責を負うべきで、自分で調べたいと道長に懇願します。

道長は倫子に任せることになりました。

●調査

伊周は祖父の高階成忠に命じて、右大臣と女院を呪詛、3月21日、法輪寺のおいて臣下が行ってはいけない太元帥法にて呪詛したと実資が帝に報告します。

一条天皇は怒り、厳罰に処せと命じました。

●ナレ

「兄弟の不祥事により、定子は内裏を出ることを命じられ、実家である二条北宮に移った」

■伊周

高階貴子は、斉信から口添えを頼みますが、斉信は難しいと断りました。

伊周は、呪詛などしていないと反論します。

ききょう(ファーストサマーウイカ)に斉信は伊周が逃げたら知らせよと命じました。

●伊周の懇願

謹慎中の伊周が道長のもとにやってきました。

責は自分が負うが、呪詛はしていないと帝に話してくれと、懇願します。

道長も過酷なことは望んでいないが、決めるのは帝であると回答するしかありません。

伊周は泣いて懇願します。

●定子

定子が一条天皇の下にやってきました。

どうか兄と弟の罰を軽くしてくれと、土下座します。

帝は、定子を抱きしめました。

■処罰決定

遠流に処すことが決まりました。

伊周は大宰権帥、隆家は出雲権守に配流です。

そして、道綱(上地雄輔)を中納言に、斉信を参議にすることも決定しました。

●安倍晴明

安倍晴明(ユースケ・サンタマリア)と須麻流(DAIKI)のもとへ道長がやって来ました。

晴明は、そんなことはもうどうでもいい、重要なのは貴方様の世になること、誰も叶わないと。

「貴方様次第にございます」(晴明)

今後、隆家は道長の力となり、伊周は道長次第だと述べました。

●ききょう

ききょうは定子のもとに居たい、と懇願します。

ききょうはまひろのもとに来て、状況を話します。

中宮様が心配、一緒に行ってくれといいます。

庶民に変装して、屋敷に忍び込む二人です。

隆家は母に分かれの挨拶をして捕えられました。

伊周は最後まで抵抗します。

検非違使別当として実資が迎えに来ました。

定子は突然小刀をとり、自ら髪を切り落としてしまいました。

(感想)

さすがに庶民に扮して忍び込むのは無理でしょ。

もちろん、紫式部と清少納言が友達だったというのは創作でしょう。

まあ、このあたり、何でもありです。

----終わり----

次回は 第21回「旅立ち」5月26日放送です。

■感想

倫子が自分に預けてくれというのは、汚れ役を引き受けたということですよね。

つまり、伊周に呪詛(つまり謀反)の罪を押し付けたということ、微笑みの裏で相当の悪だということですね。

だんだん、本性が現れる倫子でした。

このあたりがドラマの真骨頂です。

越前守を盗られた国盛は、このことにより病気となり、その年の秋には播磨守に任ぜられますが、赴任出来ないまま没したそうです。

可哀想な人でした。

ちなみに、当時の大国は、13か国でした。

大和国、河内国、伊勢国、武蔵国、上総国、下総国、常陸国、近江国、上野国、陸奥国、越前国、播磨国、肥後国

一方の下国は9か国。

和泉国、伊賀国、志摩国、伊豆国、飛騨国、隠岐国、淡路国、壱岐国、対馬国

大国と下国では相当開きがあることがわかりますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?