京都へ行こう❣【253】

今回は、女子旅❣

友人のリクエストで『香老舗 松栄堂』と、

香りの文化の情報発信拠点である『薫習館』に行って来ました。

場所は、地下鉄烏丸線・東西線『烏丸御池駅』1番出口より徒歩約5分。

近くには『京都国際マンガミュージアム』が

あります。

香老舗 松栄堂

この写真を撮っている時に、お店がオープン

している事に気が付いていない呑気な2人。

薫習館

薫習館がまだ開いていなかったので、お店の前にあるベンチに座っておしゃべりをしてると、『外は寒いので松栄堂の中でお待ち下さい』とお店の方が声をかけに来てくれました。

どうやら建物は、中で繋がっている様子。

今回の目的は、自分の好きな香りで匂い袋を

作ること。

さっそくお店に入り、商品を見てまわります。

選べる匂い袋のコーナー

まず最初に、3種類ある中から自分の好きな

『香り』を選びます。

私も友人も『空蝉香(うつせみこう)』の香りが気に入りました。

次に『巾着の生地』を選びます。

注文用紙に気に入った香りと生地の番号を記入してお店の人に渡すと、番号札を渡されます。

そして、出来上がったのがこちら。

可愛い♡⤴︎⤴︎

友人がブルー系で、私がピンク系。

実は友人の選んだブルー系も気になっていたんです(*´艸`*)♡

かなり端折りました(笑)

番号札をもらって出来上がった商品を受け取るまでの間、お隣の『薫習館』へ行ってました。

薫習館の照明

京和傘の大きな照明がお出迎えしてくれます。

上の写真は、パンフレット風。

実際にはこんな感じ。

思わず受付の方に撮影してもいいですか?と

聞いてしまいました(*´艸`*)♡

こちらは、いろんな香りに触れることが出来るスペース。

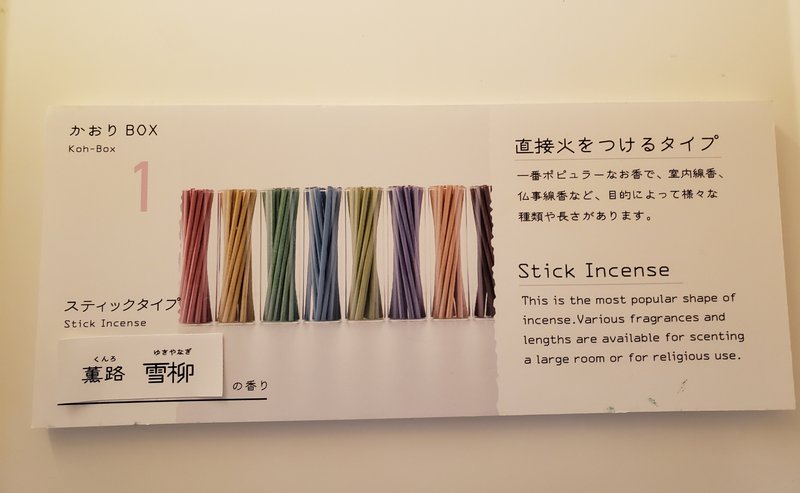

香りを感じる『かおりBOX』

天井から吊り下がる白い箱が、かおりBOX。

3つあります。図のようにそのまま大きな箱をかぶります。

箱の中にはこの様な説明書きがあり、それぞれ違った香りを体験できます。

BOX1は、『薫路 雪柳』の香りでした。

『映像コーナー』と『香りの柱』

映像コーナーでは、松栄堂のお線香の製造工程を見る事が出来ます。

時間の都合上、今回はスルー。

映像コーナーの前には、お香の原材料の香りを体験できる『香りの柱』があります。

白いラッパに鼻を近付けて、手元にあるポンプを押すとお香の香りがします。

乳香(にゅうこう)

ニュウコウジュ(ランカン科)の幹から浸出した樹脂です。

アフリカ東北部・アラビア海沿岸部・ソマリアから産出します。

山奈(さんな)

中国南部・インドに生えるショウガ科のバンウコンの根茎を乾燥し、切片にしたものです。

麝香(じゃこう)

チベット・中国北部などに生息するジャコウジカの雄の腹部にある香嚢(こうのう)より採取される分泌物です。

漢方薬や香料として高い価値を持ち、そのままでは不快な刺激臭ですが、千分の一くらいに薄めると、優美で官能的な香りがします。

現在では絶滅のおそれのある野生動物として、

ワシントン条約により保護され、商取引は禁止されています。

桂皮(けいひ)

シナニッケイ、セイロンニッケイ(クスノキ科)の樹皮を乾燥したものです。

中国南部、ベトナム、スリランカ、インドネシアなどで産出します。

カシアの名で世界中に親しまれています。

竜脳(りゅうのう)

リュウノウジュ(フタバガキ科)の心材の空隙に結晶として析出したものです。

スマトラ・ボルネオで産出され、薫香料や防虫剤として用いられます。

日本のマルコ山古墳から出土し、その芳香が認められて話題になりました。

お線香の『製造工程ミニュチュア』の展示も

ありました。(江戸時代バージョン)

【計量】

正確に計ります。

【捏ね(こね)】

粘土状になるまで練ります。

【玉締め】

乾燥しないように保管します。

【盆切り】

両端を切り落とします。

【生付け】

所定の長さに揃えます。

【乾燥】

数日間かけてゆっくり乾燥させます。

【板上げ】

エントランスの奥へとつながる『松吟ロビー』は、松栄堂の企画展を開催するスペース。

ワークショップや展覧会など、幅広く活用されています。

この日は、京都精華大学の皆さんの作品が展示されていました。

お庭もあります✧*。赤い椅子がアクセント!

最後に、素敵だなぁと思った展示品をご紹介。

『香時計(こうどけい)』

今回のトップ写真にしています。

古代中国において、夜間の時を刻むものとして用いられた火時計(線香時計)です。

糸でつないだ七対の金属球が一定間隔で吊るされ、その下を線香が燃え進むにしたがって糸が切れ、落下した球が下の鐘を鳴らして時を告げる仕掛けになっています。

『時香盤(じこうばん)』

粉末状の香を用いる『香時計』は、『時香盤』『常香盤』などと呼ばれ、密教用具として広く普及しました。

箱に灰を敷き詰め、その上に木型を用いて溝を作ります。これに抹香を盛って端から火をつけ、香の燃え進んだ長さによって時の経過を知るという仕組みです。

いかがでしたか?

たまには大人の『社会見学的なお出かけ』も

いいですね!お香がいろんな使い方をされている事を学びました。

薫習館の説明文は、日本語以外にも対応されています。(見る角度によって違う国の言葉で読む事が出来ます)

こちらは、店内に飾られていた五月人形。

松栄堂の社長さんが叙勲を受けられたようで、店内にはお祝いの胡蝶蘭がたくさん届いていて華やかでした。

今回の女子旅は、まだまだ続きます❣

次回をお楽しみに♡♡♡