「させられる」意識について

こんにちは。

社会福祉士、精神保健福祉士のぽこです。

◇なぜ「損をした」と思うのか

今日は、損得に関する思考をシェアします。

このテーマについて熟考したきっかけは、仕事中のこんな会話。

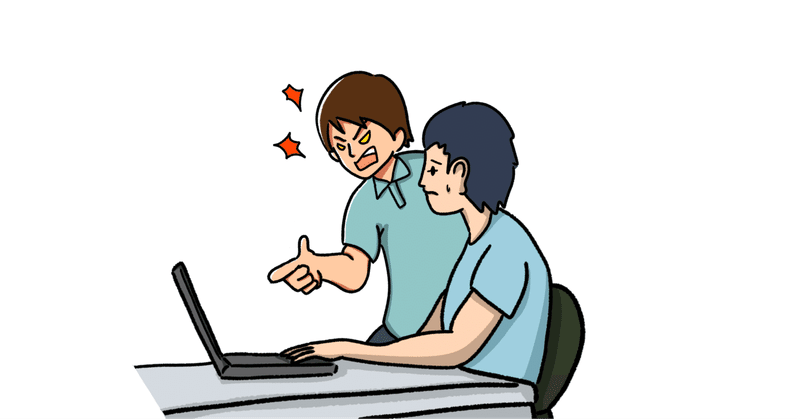

上司「Aさん。来週末に研修行ってきて。」

Aさん「わかりました。」

上司「あ、今回の研修は実費ね。交通費は出るから、申請しておいて。」

Aさん「・・・はい。」

こんな会話です。

そして上司がいなくなった後、もちろんAさんは実費での研修に不満を述べていました。

この時、Aさんは少し損をしたような感情を抱いたのではないかと思います。

今までは私も同じように感じていましたが、少し思考を深めてみたら考え方が変わりました。

損をしたと感じるのは、Aさんの”やらされている意識”が原因だと気がついたからです。

・させられていること

要は、今回の研修に対してAさんが納得いっていないというのが問題なのです。

自動車税の請求に文句を言いたくなったり

ゴミの有料化に不満があったり。

私たちは日常の中で「納得していない内容に払わされている」という感覚に対して不快感を抱きます。

私は、この「払わされている」感覚にアプローチできれば、身の回りのあらゆることに対する損得勘定=不快感を減らすことができるのではないかと思いました。

冒頭では研修の費用について例に挙げました。

もし仮にこの研修が、本人にとって興味のある内容だったらどうでしょうか。

状況は変わっていたかもしれません。

上司に言われなくても、自ら研修を探してくるかもしれません。

業務外の時間で、しかも実費で快く参加できたかもしれない。

研修に行くか行かないかという選択に対する主体性一つで、物事の進捗は大きく変わります。

また、もう一つの例で挙げたゴミの有料化。

ゴミ処理の現状に対して問題意識を持っている人であれば「払わされる」という感覚ではなく「払うことを選択する」という意識に変わっているはずです。

その意識の差は、非常に大きいのではないでしょうか。

・当事者感を忘れていないか

私たちにもっと必要なのは「当事者感」ではないだろうかと思うのです。

社員に必要な研修を判断するのは上司の仕事で、自分ではないという他人感。

ゴミを処理するのは行政で、私たちは関係ないという距離感。

そういった物事と自分との間にある距離を、私たちは遠く見積り過ぎているのではないかと思います。

私たちは、分業された今の社会での生活に慣れています。

分業されているということは、物事を完遂する上で、全てを知らなくても済んでしまうということです。

その一部分だけを担っていればいいという認識は、私たちから当事者意識を奪います。

私たちは効率的な世の中に生きていると思いがちですが、実はあらゆることを自分のコントローラブル範囲外に追いやっているのかもしれません。

・「私事」

身近な出来事に対して、他人事ではなく自分事の意識を持つ。

それだけで、世界で起きている出来事に対して納得しやすくなります。

なぜこんな大変な思いをしなくちゃいけないのか。

なぜ毎日忙しいのか。

そんな抽象概念的な不快感に対しても、自分なりの答えが見つかるかもしれません。

物事を「させられている」という距離感で捉えるのではなく、「自らそう選択している」という距離感で捉え直す。

意識してみてはいかがでしょうか。

ということで、物事との距離感について考えてみました。

読んで「ちょっと生きやすくなったな」と思ってもらえるような記事を目指しています。

では、また💐

いいな!と思ってくれたら、ぜひサポートをお願いします!! いただいたサポートは本業、発信活動のために使わせていただきます。 皆様の温かいサポートがとても嬉しいです。ありがとうございます!