【続】CSQL考察 ~カスタマーサクセスによる商談創出は現実的なのか?~

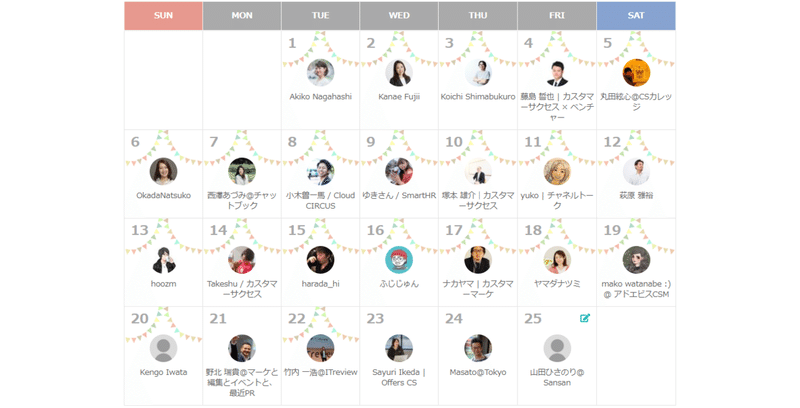

皆さんこんにちは、山田ひさのりです。カスタマーマーケティングアドベントカレンダーの最終日の担当を拝命したので、僭越ながら書かせていただきます。

実はこのテーマについては昨年のアドベントカレンダーでも記事執筆しておりましたが、この1年間でSansan内部でCSQLの検証が行われ、いろいろと発見があったので今回紹介させていただきます。(↓前回の記事)

以前の記事の振返り

以前の記事では、

アップセル・クロスセルを生み出すにあたっては、いきなり商談を目指すのではなく、まずはCSQLを発生させることから始め、(マーケティングで言うところの)ナーチャリングによって商談にまで繋げていこう。

という論理展開をしていました。

CSQLは「Customer Success Qualify Lead」のことで、「カスタマーサクセス活動によって生み出され、精査されたリード」と意訳しています。カスタマサクセスは顧客と伴走するため、その伴走中に顧客の課題を発見→解決提案することができれば、アップセル・クロスセルの種を見つけられるのではないかという仮説があり、その実現手法としてCSQLがあるというロジックです。

CSQLについては私が執筆した書籍でも紹介しています。

この考え方に対して総論で反対するカスタマーサクセス担当はいないのではないかと思います。しかし具体的にアップセル・クロスセルを求められた時、各論ベースでどのように振る舞えばいいのかまだベストプラクティスがないというのが業界認知かと思います。

実はSansanではここ半年の間に「カスタマーサクセス担当が意図してCSQLを発生させることができるのか?」という問いに対する検証を行ってきました。今回の記事ではその検証結果について公開させていただきます。

いきなり結果

CSQLの定義:営業への商談セットもって

期間:3カ月

CSQL発生件数:約5件/人

On-BoardingでのCSQL発生:AdoptionでのCSQL発生=52:48

アップセル商材:クロスセル商材=20:80簡単にサマるとそれなりの成果を残すことができました。大きな気付きだったのは、1.Oo-Boarding(Onb.)/Adoption(Adp.)どちらのフェーズでもCSQLの創出ができた、2.アップセルよりもクロスセル商材のほうが圧倒的にCSQL化したの2点です。

Onb.フェーズでもCSQLは創出できる

当初の仮説では、まだプロダクトをしっかりと使い始められていないOnb.フェーズではCSQLの創出は難しいと考えていましたが、そんなことはありませんでした。ただ、これは(後述しますが)顧客に当てる商材がクロスセル商材であったことが大きく影響していると思います。もし顧客に当てられる商材がアップセル商材しかなかったとしたら、Onb.フェーズにここまでのCSQLを発生させることは難しかったでしょう。

Customer Success Manager(CSM)はOnb.期間中に顧客と伴走しますが、その最中に顧客と信頼関係を築いていくため、多くの場合顧客はCSMの提案に耳を傾けてくれます。Onb.の進捗が芳しくないのであれば追加商談を提案している場合ではありませんが、上手くいっているのであれば、CSMが少々山っ気を出したとして顧客が嫌がることはありませんでした。

アップセルとクロスセルで取るべき戦略が異なる

アップセルとクロスセルはExpansion(Exp.)の中で同時に語られることが多いですが、私はそれぞれで取るべき戦略が大いに異なると考えています。一般的にSaaSのアップセルはID追加やプランアップ、オプション追加であることが多く、その事業者が提供しているサービス・プロダクトを顧客が使いこなした後に追加需要が発生し、Exp.となります。よってアップセルは自然とAdp.フェーズに発生することが多くなります。

つまり、アップセルはAdp.フェーズで行うべきであるということです。

しかしクロスセルの場合は、顧客がメインで使用しているサービス・プロダクトとは異なる課題を解決することも多く、メインプロダクトの使いこなしとは無関係なタイミングで商談機会が生まれることもしばしばです。我々の検証においてもCSQLの8割がクロスセル商材であり、Exp.のメインストラテジは「顧客の事業課題にフィットしやすく、かつ自社のサービス・プロダクトを補完し合うクロスセル商材を多く持てるか」にかかっていると思います。

しかしながら、日本の多くのSaaS事業者はまだシングルプロダクトのみの提供が多く、その状況下で現場に高いExp.を求めるのは厳しい側面もあるようです。当社が今回の検証で多くのCSQLを生み出せたのは、売り物が増えたから(↓)に他なりません。

成果に寄与したのは現場の努力

このように書くと、CSQLは事業努力によってのみもたらされたように聞こえますが、もちろん現場努力も要しました。それこそいろんな取り組みを行いましたが、私が個人的に有効だったと思っているのは以下の2つです。

(1)オポ検知とアポ創出を分離して計測~対策を検討する

(2)提案スクリプトの高頻度リバイス

一つずつ説明してきます。

(1)オポ検知とアポ創出を分離して計測~対策を検討する

CSMの最終目標はCSQLの創出なので、一足飛びにアポセットを目指したくなりますが、実はこれに至るまでにもステップがあります。これは我々が「オポ検知」と呼んでいるもので、顧客にアポイントを打診する前に「我々の持つソリューションが解決できる潜在/顕在課題を担当顧客が持っているかを確認する行為」を指します。具体的には顧客の事業課題と商流のデプスヒアリングを行い、その上でクロスセル商材で解決できそうなポイントを探します。つまりCS活動における営業行為です。

一般的には「A:顧客の課題を発見すること」と「B:その解決方法を提案し商談機会を得ること」は異なるスキルであるためこの2つを分離し、AはCSM自身でこれを行い、Bは(時間をおいて)それが得な人に以下の2点を相談するようにしました。

・アポに繋がりそうかどうかを判断してもらう

・どのタイミングでどのようにアポ提案を切り出すかの作戦を練る

通常CSは営業行為には不慣れなものです。その人がA、Bを顧客との会話の中でシームレスに行おうとしてもなかなか上手くいきません。ならばその2つを分離し、得意な人の力を借りることでCSQLを積み上げていきました。

(2)提案スクリプトの高頻度リバイス

(1)によってCSQLの発生頻度は徐々に高まっていきましたが、我々は次のステップでA、Bを担当CSMのみで完結できることを目指しました。具体的に行ったのは提案スクリプトの磨き上げです。これは一人の人間が中心となり、Bの実践において「刺さった」「刺さらなかった」ポイントを細かく洗い出しつつ、言い回しを変えてみたり提案の切り口を変えてみたりと本当にさまざまなトライ&エラーをしました。

私も経験上、ビジネスの成功はトライ&エラーの積み重ねによって生み出されることは知っていましたが、それを証明してくれる良質なエピソードだったと思います。

(1)、(2)ともに私が発案して実行したような雰囲気で書いていますが、すべて現場主導で行われており私は何もしていません(笑)この記事を書くにあたって振り返ってまとめただけですw

CSQL計測のポイントはインサイドセールスの仕組みをトレースすること

上記のとおり、SansanにおけるCSQL創出の検証結果を紹介しました。この取組を実行するにあたって私が重要だと感じたポイントは、「CSQLの発生タイミングをいかに正確に計測できるか」だと思います。CSQLはその発生を捉えるのが難しく、いつ、どのように計上すべきなのかを決めることが肝要です。

しかし、よく考えてみれば、新規の商談創出→営業へのパスという行為は、インサイドセールスにおいて日常的に行われていることであり、そのような仕組みが既に社内に存在する事業者さんも多いのではないでしょうか。その仕組をトレースしCS組織に適用することで、CSQLの計測の仕組み化は十分可能です。CS内部にいると自部門のことしか見えなくなりがちですが、一度事業全体に広く目を向けてみると、そこまで実現困難ではないと思います。

さいごに

本記記事ではCSQLの可能性と有効性に対する検証結果をご紹介しました。Sansanにおいてもこの取り組みは始まったばかりなので、この施策が今後どう発展していくか私も楽しみです。直近では、発生した商談がその後の営業工程でどの程度パイプライン管理の対象となったか(=案件化率)を計測していきたいと考えています。

それは皆さん、良いお年を!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?