どこがいけなかったの?大日本帝国憲法

はじめに

このnoteでは憲法について話題にすることも多いのですが、今回は大日本帝国憲法について考えてみましょう。

1889年に発布された大日本帝国憲法は、1946年に現在の日本国憲法によって取って代わられるまで60年近く存続し、戦前の大日本帝国の骨格となっていました。

現在の日本国憲法を様々な観点から批判する論者もいますが(その大半は9条の戦争放棄と防衛問題の論点についてのものです)、さすがに「大日本帝国憲法の方が日本国憲法よりも優れている」と主張する人は超少数派でしょう。時代の制約もあったでしょうが、大日本帝国憲法(以下、「帝国憲法」)には多くの重大な欠陥がありました。

この記事では、帝国憲法の問題点すべてを取り上げることはできませんが、大きな論点をいくつか検討してみることにします。

国民は臣民、その権利は?

まず帝国憲法では、国民の権利についてどのように決めていたでしょうか。第二章「臣民権利義務」という章で権利と義務の定めがあります。

ここでは「臣民」という用語が使われています。国民は天皇の臣下という位置づけだったのです。現在の日本国憲法のような「すべて国民は、個人として尊重される」(第13条)という発想が存在しなかったことに注意してください。

すべての関連条文を紹介することはできないので、いくつか抜粋してみます。

(大日本帝国憲法)

第22条 日本臣民は法律の範囲内において居住及び移転の自由を有す

第29条 日本臣民は法律の範囲内において言論著作印行集会及び結社の自由を有す

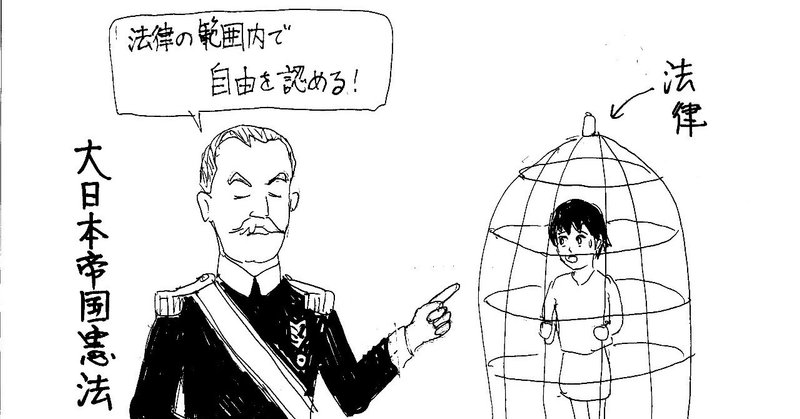

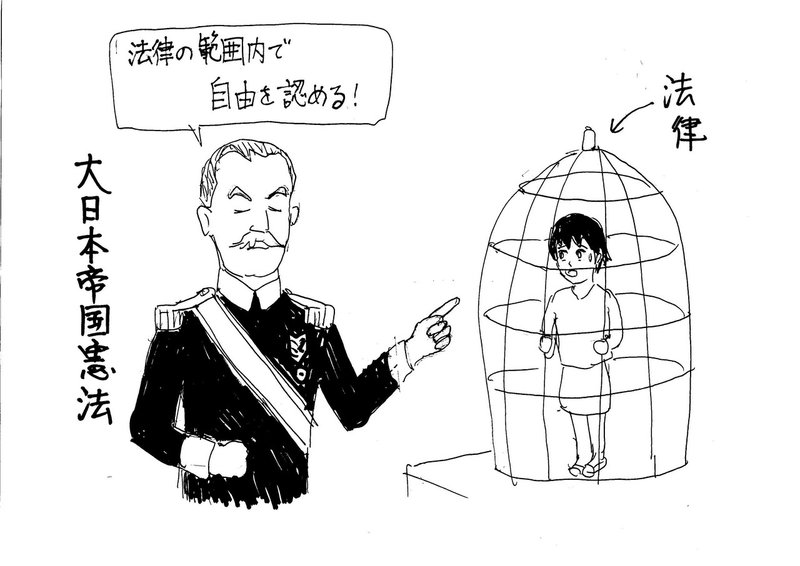

ここでは「法律の範囲内において…●●の自由を有す」という言葉が出てきます。つまり法律で定めた範囲内では居住・移転の自由があり、また法律で定めた範囲内で言論・著作・印刷発行・集会・結社の自由(現代の言い方をするなら、要するに表現の自由)があるということです。

自由は「法律の範囲内」だけ

「わりと普通のことを言っているのではないか?帝国憲法でも自由が保障されていた」と思う人がいるかも知れませんが、「法律の範囲内」の自由であることに注意してください。

つまりどの程度の自由であるかは法律の決め方次第であり、「法律の範囲」を広くすれば幅広く自由を保障できる運用が可能になる一方で、逆に「法律の範囲」を狭くすれば、どのようにでも自由を制限できるようになっているのです。

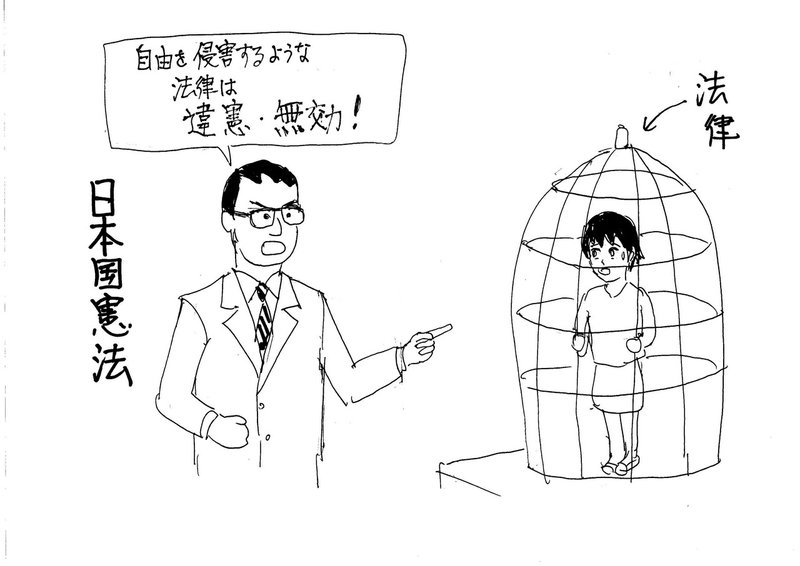

ちなみに現在の日本国憲法では、この「法律の範囲内での自由」という発想はありません。

もちろん現実問題として、国民の何らかの自由をやむを得ず法律で制限する場合はありますが、それは「法律の範囲内の自由」が与えられているのではなく、「まず国民には自由があり、それに対して、やむを得ない場合にのみ、必要最小限の制限が法律によって課されることがある」という考え方に立っています。そしてその場合でも、その法律による制限自体が憲法違反として無効になることはあります(後述)。

つまり日本国憲法では、国民の自由は、国家(天皇)から法律の範囲内で与えられるものではなく、もともと国民が当然に持っているものなのだ、という発想であり、これが帝国憲法との大きな違いなのです。

神聖不可侵の天皇が日本を統治する!

次に、国の統治機構を見ていきましょう。まずは天皇の地位からです。

(大日本帝国憲法)

第1条 大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す

第3条 天皇は神聖不可侵にして侵すべからず

第1条で、日本を統治するのは天皇であることを定めています。つまり先ほど見たとおり、国民は天皇の臣下であって主権者ではないということになります。

(この点も、明らかに現在の日本国憲法との根本的な違いであり、日本国憲法では主権者そのものが天皇から国民に変わったので、帝国憲法の時代と比べて、日本の国家体制に根本的な「断絶」が起こったというべきです。)

第3条は、天皇は天照大神の子孫で神聖不可侵の存在ということを示すのですが、そこから、天皇は法的な責任を追及されることもないということが導かれます。

なお現在の日本国憲法では、天皇の地位は主権者である国民の総意に基づくということを、ここで念のため思い出しておきましょう。(「国民の総意」に基づくということは、「神の意志」には基づかないということでもあります。)

(大日本帝国憲法)

第4条 天皇は国の元首にして統治権を総攬しこの憲法の条規によりこれを行う

天皇は日本を統治する存在とは言え、さすがに天皇が法を超越した独裁者として何でもかんでも思いのままに政治を行うことになっていたわけではありません。

「憲法の条規」により統治をするということで、憲法の規定に従って天皇も統治を行うという意味では、一応「立憲君主」の形を取っていました。

現在の憲法では、天皇は単なる「象徴」であって、形式的な国事行為を行うだけであり、統治権のような権限は一切持ちません。(「天皇に統治権はあるが、民主主義に従い、国会や内閣に任せて、天皇はその判断を尊重している」というのではないことに注意してください。統治権そのものが天皇にはまったく存在しなくなっているのです。)

実際の行政は国務大臣が行うが・・

それではどのように政治を行うのでしょうか。まず行政については:

(大日本帝国憲法)

第55条 国務各大臣は天皇を補弼しその責に任ず

すべて法律勅令その他国務に関る詔勅は国務大臣の副署を要す

このように天皇が任命した各大臣が、天皇を「輔弼」=「補佐」して行政を担当し、責任を負うということになります。これは実際の政治で問題が起こっても、責任を負うのは大臣であって天皇ではないということも意味します。

さらに「法律勅令その他国務に関る詔勅」に国務大臣の副署が必要だということは、天皇が署名押印(御名御璽)するだけでは効力はなく、大臣も署名する必要があるということです。

大臣の目を通さずに天皇が一人で勝手に「国務」に関する詔勅を出しても効力はないことになります。

いかに帝国憲法の時代でも、現実問題として天皇がいちいち政策を考えて決めることなど無理ですから、大臣に任せざるを得ないことになるということは理解できるでしょう。

すべての国務大臣は天皇が直接任命していた

それでは、肝心のその大臣は誰が任命するのでしょうか。

(大日本帝国憲法)

第10条 天皇は行政各部の官制及び文武官の俸給を定め及び文武官を任免す(以下略)

この規定で、各大臣も天皇が任命することになっていたことがわかります。ここで重要なことに注意して下さい。

まず帝国憲法では、「内閣総理大臣」という言葉はまったく出てきません。すべて「国務大臣」だけです。つまり帝国憲法の条文では、内閣総理大臣も、外務大臣も、その他の大臣も、すべて天皇が直接任命することになっており、内閣総理大臣が各大臣を任命する形にはなっていなかったのです。(内閣の制度は、帝国憲法が制定されるより前の1885年に決められました。制度は制度でも、憲法の条文には記述されていなかったのです。)

内閣は議会の多数派と無関係に成立できた!

帝国憲法では、現在のように内閣総理大臣を議会が指名するような規定はありませんでした。このため、特に初期は、議会の多数派と関係なく、総理以下の各大臣が任命されて内閣が成立することもありました。これは「超然内閣」などと呼ばれています。

(実際には天皇がいちいち各大臣を自分で決めるのも無理なので、元老などと呼ばれる有力者たちが軍人や官僚などの中から決めて、天皇がそれにあわせて任命していました。)

但し帝国議会が可決しないと法律や予算は成立しないので、内閣が議会の多数派と決定的に対立してしまうと政策が進まなくなります。

そして「民意を反映した議会の多数派から内閣を構成するべきだ」という考えが有力となり、大正から昭和の一時期は、議会の多数派政党から内閣が成立するようになっています。

総理は、各大臣と対立しても罷免できなかった!

現在の日本国憲法では、国会が内閣総理大臣を指名し、天皇の任命を受け、その内閣総理大臣が各国務大臣を任命するという手順になっています。そして内閣総理大臣と各大臣の間に対立が起こった場合は、内閣総理大臣がその大臣を罷免することも可能です(第67条、68条)。

ところが帝国憲法では、大臣はすべて天皇が直接任命するだけです。そうなってくると、内閣総理大臣の立場が場合によっては非常に弱くなることがわかるでしょう。外務大臣も、農林大臣も、すべて天皇が任命した大臣です。天皇が自分で任命した大臣を、内閣総理大臣が勝手に罷免することなどできるわけがありません。

意外と不安定だった帝国憲法時代の内閣の立場

つまり帝国憲法下では、内閣の中で総理と大臣の間に見解の対立が起こった場合、総理は大臣を罷免して後任を決めることができないので、その大臣が自発的に辞めてくれない限りは収拾がつかなくなり、内閣総辞職するしかなくなるという構造になっていました。

このように、意外に思えるかも知れませんが、帝国憲法の時代の内閣総理大臣の立場は実はかなり不安定なものでした。

とりわけ総理と陸軍大臣や海軍大臣が対立した場合、非常に困ることになります。

(ちなみに太平洋戦争開戦時の総理だった東條英機は、内閣総理大臣だけでなく、陸軍大臣や軍需大臣など複数の大臣を一人で兼務することにより立場を堅固にして権力を強めようとしています。)

議会民主制の要素は確かにあったが・・

次に国会(当時は帝国議会)はどうなっていたでしょうか。

(大日本帝国憲法)

第5条 天皇は帝国議会の協賛をもって立法権を行う

第6条 天皇は法律を裁可しその公布及び執行を命ず

第37条 すべて法律は帝国議会の協賛を経るを要す

ここからわかることは、まず立法権は議会ではなく天皇のものであり、「天皇が持っている立法権を、帝国議会の協賛を得て行う」という規定になっていることです。

但し法律はすべて「帝国議会の協賛」が必要なので(第37条)、いくら天皇に立法権があるといっても、結局は帝国議会が可決しないと法律が成立しないことになっていますから、天皇がほしいままに法律を作り出せるわけではなく、その点では議会民主制の要素が確かに定められていました。

そして帝国議会の成立させた法律を天皇が「裁可」して「公布」することになっています。そうなると、統治権を握っている天皇が気にいらない法律なら「裁可の拒否」もできるという解釈が理屈の上では成り立ちます。しかし実際の運用では、議会が成立させた法律の裁可を天皇が拒否したことはありませんでした。

議会を通さなくても実質的に法律と同じ効力の規定を作ることができた!

ところがここには重大な落とし穴がありました。

(大日本帝国憲法)

第10条 天皇は公共の安全を保持し又はその災厄を避くるため緊急の必要により帝国議会閉会の場合において法律に代わるべき勅令を発す

2 この勅令は次の会期において帝国議会に提出すべし もし議会において承諾せざるときは政府は将来に向けてその効力を失うことを公布すべし

この規定は何を意味するかといえば、緊急時には、帝国議会の閉会中に、議会の決議を得ることなく、「法律に代わるべき勅令」を天皇が発することができるということです(「緊急勅令」)。

「法律に代わるべき勅令」というのは、「法律の代わりになる=法律と同じ効力を持つ勅令」ということです。つまり議会抜きで、天皇の命令により、法律の制定や改正と同じ効力を持つ行為をすることができるようになっていました。

勅令だけで死刑の導入が行われたことがあった

この緊急勅令は、帝国憲法下では100本以上が発行されたとされていますが、特に有名なのは、反政府思想の取締に使われた法律・治安維持法(これ自体は帝国議会で普通に審議されて1925年に成立した)の処罰範囲を拡大して死刑を導入する改正(改悪)でした。

1928年、ときの田中義一内閣は治安維持法の改正を提案したのですが、帝国議会で反対意見も強く審議未了となったため、議会が閉会となった後で、議会の審議抜きで、昭和天皇の緊急勅令を使って治安維持法を改悪し、死刑を導入したのです。

(但し上の条文にあるように、緊急勅令は、次の会期の帝国議会で事後承諾を得ることが必要とされていました。治安維持法の改悪も、次の帝国議会で事後承諾を得ています。)

帝国議会は貴族院と衆議院だった

帝国議会の構成は、現在の参議院のかわりに「貴族院」があり、この貴族院と衆議院の二院制になっていました。

衆議院議員は選挙で選ぶことになっていましたが、貴族院は、世襲の皇族と華族、さらに勅任(天皇により任命)された議員から構成されており、国民の意思を反映するものではありませんでした。

衆議院と貴族院の権限は対等でした。(ちなみにイギリスにも非公選の上院(貴族院)がありますが、こちらは権限は下院より弱くなっています。)

内閣と議会は軍をコントロールできなかった

軍隊の扱いについてはどうだったでしょうか。

(大日本帝国憲法)

第11条 天皇は陸海軍を統帥す

これにより、陸海軍の作戦指揮命令の権限(統帥権)は、天皇に属することがわかります。さきほど見たような、大臣の「補弼」や議会の「協賛」にあたる規定がありませんので、内閣や帝国議会が軍の作戦行動をコントロールすることができる制度にはなっていませんでした。

もちろん天皇が実際に作戦判断をいちいち行うわけにはいきませんから、現実には軍の指導者(陸軍は参謀総長、海軍は軍令部総長)が、天皇に上奏して裁可を受けるという形になっていました。

こうして内閣や議会のチェックを受けないまま軍が作戦行動を行えるシステムが、後々に大きな災いを及ぼすことになったわけです。

(なお前述の東條英機は、総理大臣などに加えて陸軍参謀総長も自分が兼任することで、この問題を「解決」しようとしました。)

選挙権と性差別の問題

いろいろと触れてきましたが、すべての論点を検討する余裕はないので、あとは、選挙権と性差別の問題を考えてみたうえで、最後のまとめにはいることにします。

(大日本帝国憲法)

第35条 衆議院は選挙法の定むる所により公選せられてる議員をもって組織す

先ほど触れたように、衆議院議員は選挙で選ばれるようになっていましたが、その選挙のあり方は選挙法で決めることになっており、帝国憲法では具体的には立ち入っていません。

ここでは選挙権の要件についても、憲法では何も決めていないことに注意しましょう。選挙権は、納税額によって制限された状態が続いた挙げ句、1925年に男性だけの普通選挙が導入されましたが、戦後の1946年までは女性に選挙権が認められていませんでした。

但しさきほどの第35条からもわかるとおり、帝国憲法は逆に、女性にも選挙権を付与しようと思えば、選挙法の決め方次第ではそれも可能だったわけです。実際、女性選挙権を求める運動が戦前に存在して、選挙法の改正を要求していました。つまり帝国憲法は、女性への選挙権付与を禁止していたわけではなかったということになります。

「禁止してはいなかった」「運用次第では良くなったはず」で、いいの?

以上を読むと「帝国憲法は、女性への選挙権の付与を禁止はしていなかったんだ。運用次第では、やろうと思えばやれたんだ。なかなか結構な憲法ではないか」と思う人もいることでしょう。

しかしそういう問題ではありません。ここでの問題は、「帝国憲法は女性に選挙権を禁止していなかった」ことではなく、「帝国憲法は女性に選挙権を『保障』していなかった」ということなのです。

現在の日本国憲法では、次の定めがあります。

(日本国憲法)

14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

15条2項 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

帝国憲法とどこが違うのでしょうか。それは、「女性にも選挙権を与えることを禁止はしない(与えなくても良い)」というのではなく、「女性にも選挙権を保障する(=選挙権を与えなければならない)。」「女性に選挙権を与えない制度(=差別)は、禁止する」という発想になっているということです。

なお、この日本国憲法第14条のような、包括的な「平等原則(=差別禁止)」の規定は、帝国憲法には存在しませんでした。

最後に - 「憲法による保障」が弱すぎた帝国憲法

この選挙権と性差別の問題は一つの例ですが、帝国憲法は、法律の規定その他の運用次第では、民主政の要素を活かして国民(臣民)の権利や自由を拡大する方向に働かせることも確かに可能でしたが、この「運用次第」という点が重大な弱点でした。

「やろうとすれば、民主政や国民の権利を強める方向で運用できる」ということは、「やろうとしなければ、運用できない」ということでもあり、またその正反対に、「民主政や国民の権利を圧殺する方向での運用」も可能だったということを意味します(実際、そのようになりました)。

「帝国憲法は、運用次第では、民主政や国民の権利を尊重することも可能な憲法だった」といって擁護するのは、「王様は、その気になれば、民衆の権利を守って良い政治を行うことも可能だった」というのと同じレベルの発想ではないでしょうか。

本当に国民の権利や自由を保障するためには、むしろ「国民の権利や自由を保障する憲法」、「国民の権利や自由を侵害するような運用ができない憲法」、さらには「国民の権利や自由の侵害を禁止する憲法」でなければならないのです。

そして国民の権利や自由は、君主や政府だけでなく、(不当な)法律からも守られなければなりません。帝国憲法の「法律の範囲内で自由を有する」という定めは、一見立派なようですが、その肝心の法律によって不当な制限・規制がなされた場合には、自由を保障する機能がまったくないことになってしまいます。

以前の記事でも書いたように、現在の日本国憲法は、民主的に選ばれた国会が決めた法律からさえも、国民の基本的人権を守る役割を持っているのです。

それを示すのが、日本国憲法の次の条文です。帝国憲法のように「法律の範囲で自由がある」というのではなく、憲法の保障する自由を不当に侵害する場合は法律そのものが無効となりうることに注意しましょう。

(日本国憲法)

第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

よろしければお買い上げいただければ幸いです。面白く参考になる作品をこれからも発表していきたいと思います。