SaaS事業におけるリードタイムの重要性 #SaaSLovers day7

はじめに

今日は久しぶりに#saaslovers 始まりましたので、NOTEを書こうと思います。改めて自分の思考を整理していければなと思います。

SaaSってKPIが正直でとても素敵な事業スキームだと思ってますので僕もこの企画に参加させて頂いております

#saasloversとは

様々な企業のSaaSloveな方々が各々の事業推進の中で感じた知見などを展開し合う企画です

簡単に自己紹介ですが、Video BRAINというSaaSサービスを提供するオープンエイトに所属しており、その中で特に頭を抱えた内容など共有出来ればと思います。

Video BRAIN リンク https://video-b.com/

【こんな方向け】

・SaaS事業責任者、ビジネスサイド責任者

・営業責任者、インサイドセールス責任者

※施策の数値を正しく把握しPDCAの推進を担う方を想定して寄稿します

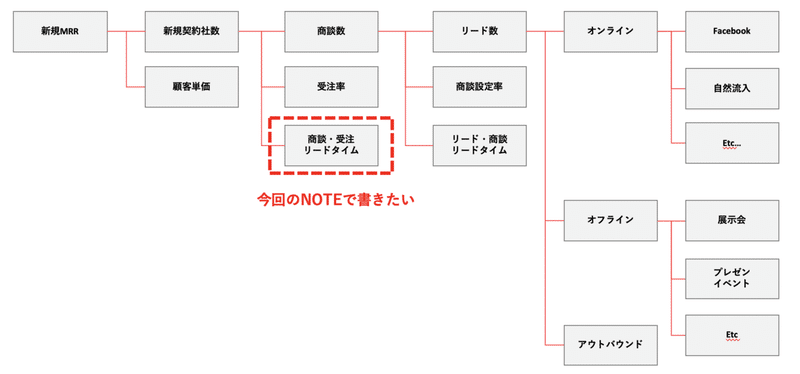

SaaS:新規売上拡大を目指す上でのKPIツリー

SaaS事業推進者が見ている新規売上を最大化させるためのKPIツリーはこんな感じかなと思っています(既存顧客に対してのアップセル除きます)

その上で今回のNOTEで触れたい指標に関しては、「リードタイム」になります。なぜこのリードタイムに触れたいかと言うとこの”管理の難易度と重要性”を僕自身も事業を推進しながら身を以て体感しているからです。本当に大変。。

この指標を正しく共通認識が持てない場合”社内の施策評価のスピード感の認識が揃わず、施策の評価が正しくできない(待てない)”状態になり健全なPDCAサイクルを実現することが難しくなると思います。

BtoB事業を推進する場合には必ずリードタイムというものが存在するため、提案実施日から契約締結日まで少なからず期間が空きます。

「施策をみんなで頑張るタイミングと、成果が出て評価できるタイミング」を理解して事業を推進することが重要だなと思いました。

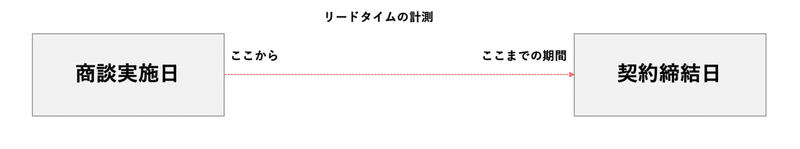

今回は、あくまでSaaS事業者向けに記載をしていこうと思いますので「リードタイム」と言う表現を下記のように定義を行います。

【本文内でのリードタイムの定義】

”商談実施日から契約締結までにかかる期間”

自社のリードタイムってどの程度ですか?

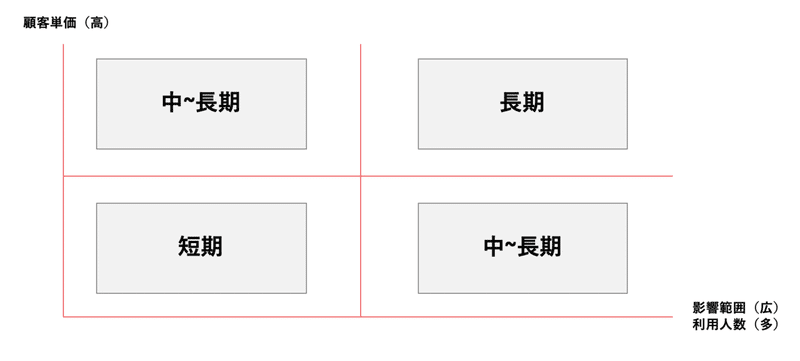

SaaSと言っても様々な企業が存在し、自社が提供するサービスの形式やプランによって適正なリードタイムは違うと思います。まずは自社の実績を正しく把握し適正なリードタイムを社内で共通認識が持てると良いと思います。

(僕の感覚ですが下記のような感じで分類されると思います)

上の図を作っといて言うのもなんですが、注意があるなと思うのが、SaaS業界でのリードタイムの基準値などは存在し得ないと思っています。

完全な類似商品はもちろんベンチマークとして活用できると思いますが、自社のプロダクトと同様のサービスかつ、同様の営業スタイルの企業など存在し得ないからです。

SaaS業界では、事業の健全性指標となるユニットエコノミクスや、成長性の基準となるT2D3、その他、NRR、rule of40など、企業評価を受ける上での指標が業界として科学されているため、適正水準の話が出やすいです。

ただ事業推進における細かいKPIである「受注率」や「商談設定率」「リード数」「リードタイム」などは自社特有のものであることが多いと思います。

(例えば、トライアル必須の企業も、利用規約が重い企業も、契約期間が短期から利用可能な企業もあるし、これ完全に経営側の意志だと思うので、、)

僕も結構各社どれくらいなのかなって気になって聞いてたりしたのですが、聞いても、商品もやり方も違うしなって思うことが多いです笑

リードタイムを計測するために必要な準備

多くの企業でSFAなど導入をし、商談管理を行っているケースが多いと思いますが、商談実施した顧客の商談実施起点の管理と受注に至った終点の管理が正しく行えていればリードタイムを算出することが可能です。

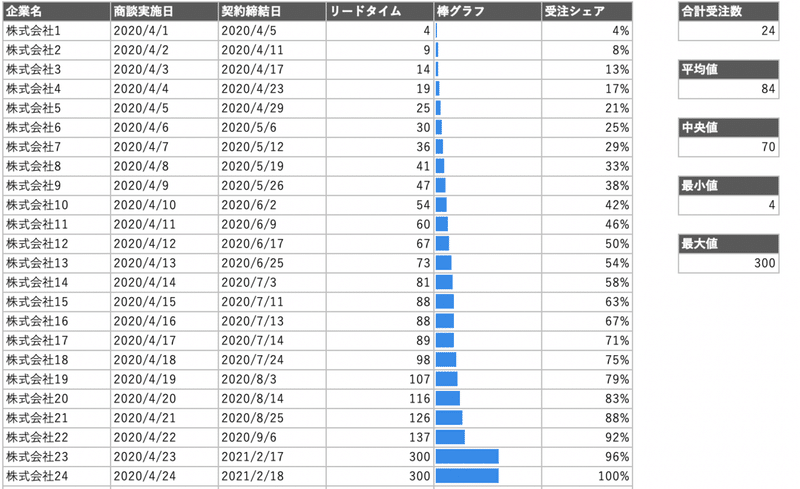

そして実態は上記の集合体となるため、実際にはこういった数値を管理し、平均値と中央値を見ながら自社のリードタイムを見極めていきます。

例:4月実施商談で受注した企業のリードタイム算出方法

リードタイムを計測して活用する

自社のリードタイムを正しく理解する目的は「施策をみんなで頑張ったタイミングから、いつ成果が出て評価して良いのか」を正しく共通認識を図るためです。

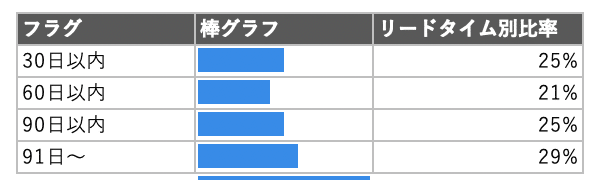

例えば前項の場合、自社のリードタイムは平均84日です。これが84日です。というだけではあまり機能しなくて、それを企業が評価しやすい形に合わせ分解をし、リードタイム別の受注の分布を整理すると良いと思います。

この分布の傾向値を理解することで、下記のシミュレーションが行えるようになります。

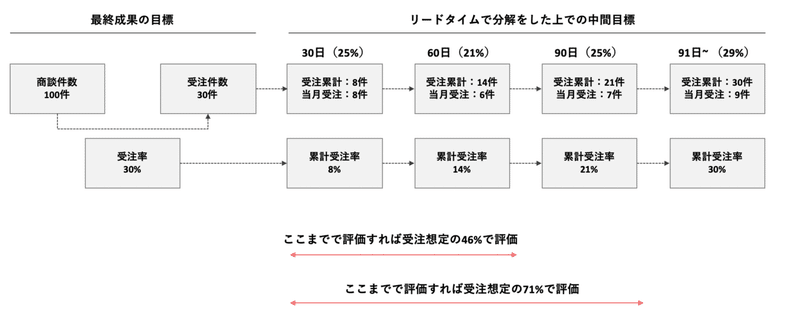

シミュレーション例

・当月商談実施数:100件した場合、いつにどの程度受注はヒットするのか

※受注率は自社実績30%と仮定

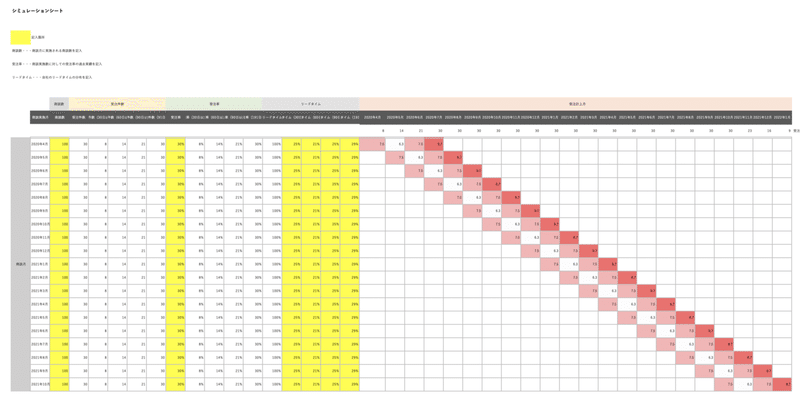

シミュレーションシート

ここまで記載した内容を計算してみたり、自社の数値で考えてみたり使用できるようにシミュレーションシートを添付しておきましたので自社の施策実施月(商談実施日)からいつ、どのタイミングで施策がヒットするのか簡易で算出できるようにしておきましたので、もし興味があれば算出してみてください。

上のような感じのエクセルです

シミュレーションが策定できることで実現できること

リードタイムの分布の共通認識が組織内で持てることにより、「今の商談が設定されていれば、いつどのくらい受注件数がヒットするのか」がわかるようになり、また逆を返せば、「この受注件数を獲得したいなら、どの程度の商談がいつまでに必要なのか」が明確な指標としてマーケ、インサイド、フィールドで連携をすることができるようになります。

最後に

本当は企業規模ごとにリードタイムの変化や、リードソースごとの変化、受注率も含めて色々書きたい内容はあるのですが、今回は”リードタイムの基本について”のみ言及しました。

今回は当たり前の内容なのですが、誰かの何かの整理に役立てれば嬉しいです。NOTEに久しぶりに情報を整理したことで非常に頭が整理されました。

僕は、ある日突然事業全体が大きく好転したり、とんでもない成果が現れる事は多くはないと思っています。

チームで今の現状を正しく見極め、少しでも良くなるかもしれない施策を繰り返し実施していくことで、最後は良い結果に辿り着くと思います。

明日は向井さんの投稿です。僕は個人的に向井さんのファンなので楽しみにしてます。また、明日は僕の誕生日なので、節目の30歳になります。明日投稿の日にしたかったのですが、先に向井さんに取られてました笑

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?