vol.4「ゲームの森を語る」

今回も前回に引き続き、zoomでのオンライン開催でした。

長期におよぶStayHome期間には、”あつ森”こと「あつまれどうぶつの森」というニンテンド-のゲームソフトが世界中で売り上げを伸ばし、流行に敏感な長女(看護学校も休校で帰省中でした)の手で我が家にもしっかりと入り込んでいました。

同じく休校中だった次女、三女も巻き込み、初代DSのどうぶつの森まで引っ張り出して<森>三昧の日々。学校から出される課題の消化に追われながらも、それは三人にとっての憩いの時間のようでした。

そうは言っても、スマホ中毒で朝起きられなくなり進級も危うくなって学校の寮を追い出された経歴を持つ次女と、様々な理由で休校期間前から自主休校が続いていた三女には、正直ゲームにあまりのめり込んでほしくない気持ちもあり、警戒しつつ見守っていました。そんな中で迎えた、今回のお茶会でした。

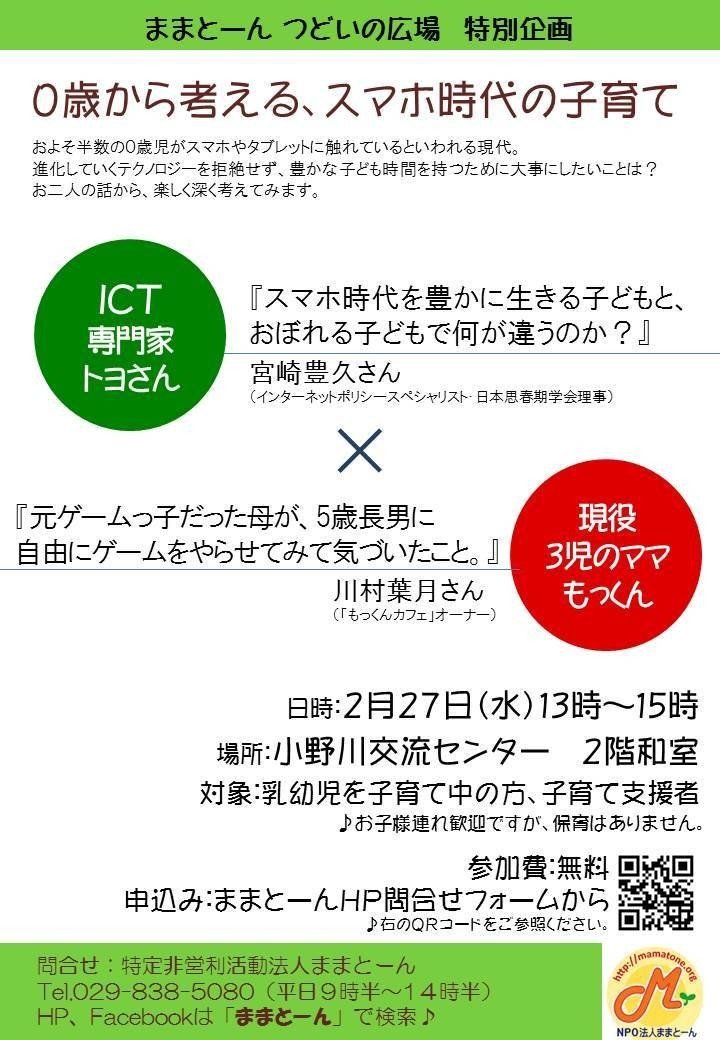

話題提供はもっくん珈琲オーナーの川村葉月さん。もっくんには以前、子育て支援関連のイベントでこんな↓お話もお願いしたことがあります。

この講座は2019年に開催し、それ以来、思春期の子どもの居場所としてのゲームというのは、私の中でもひとつ深めていきたいテーマでした。

インターネットという仮想空間や、オンラインゲームなどが有するコミュニケーションの場としての機能に、「居場所」としての可能性はあると認めつつも、作りこまれたコンテンツの中で受動的に楽しむゲームに「遊び」としての価値がどれほどあるのか、五感を使ったリアルでの体験の機会や時間が侵食されるのではないかといった、ある意味「昔ながら」の危機感も捨てきれず、自分の中でこれらをどう整理するべきなのかは悩ましい問題でした。

ただ一つ、インターネットやゲームから子どもを引き離せばよいという問題ではないということは、上記のイベントでもっくんと共に講師をお願いした宮崎豊久さんのお話からも理解していたので、もう少しフラットに多角的に、その価値を総覧してみたいというのが今回のテーマ設定の動機です。なので、タイトルにはサブのフレーズとして「その多様性、可能性、危険性etc…」と添えました。

実際に語り合った内容は、もっくんのブログをぜひご覧ください(手抜きではなく笑、本当に面白くてこれ以上のレポートを書く自信はありません)。まだ完結には至っていないのですが、非常に読みごたえがあり、拾いきれないほどの気づきがあります。

ゲーム依存症のはなし【5/21はぐ♡ラボ×もっくん珈琲お茶会 振り返り①】

ゲーム・デジタルツールと教育のはなし【5/21はぐ♡ラボ×もっくん珈琲お茶会 振り返り②】

ゲームの進化、表現活動としてのゲーム【5/21はぐ♡ラボ×もっくん珈琲お茶会 振り返り③】

ゲーム関連トラブルの後ろにあるもの 【5/21はぐ♡ラボ×もっくん珈琲お茶会 振り返り④】

自分を語ることば 【5/21はぐ♡ラボ×もっくん珈琲お茶会 振り返り⑤】

今回の参加者は私も含めて5名。いずれも、狭い世界にのめりこみ過ぎず様々な楽しみ、引き出しを持ちながら自分なりの考えを築いている方々だなと語り合いながら改めて感じました(各人の面白い紹介文が、もっくんのレポートには画像と一緒にアップされています)。

この布陣のおかげで、ゲームを通じて得たそれぞれの体験や知識、子育てにおけるゲームの活用や楽しみ方についてシェアしあい、私の狙い以上に「総覧」できたような気がします。

私が得た最大の気づきは、ゲームはもはやエンターテイメントのひとつのジャンルであり、提供されているコンテンツも、そこで得られる体験も実に多彩であるということです。歴史的な先例として、もっくんは映画を挙げています。元々は低俗な娯楽とされていたものが、現在は総合芸術としての地位を確立しているという話になるほどと感じました。

ここでひとつ思い出したのは、私の実家のリビングに置かれていた文学全集のことです。ガラス扉のついた書棚にずらりと並べられた函入りの文学全集は物々しく、圧するような存在感がありました。このくらいの教養は身につけてほしいという親からの期待をひしひしと感じていたし、コバルト文庫やソノラマ文庫ばかり読み漁っていた私に、母は「文学にも触れた方がいいよ」と常々口にしていて、その言葉の裏に「そんな軽薄なもの」という価値観がちらついて悲しかったものです。多分三十巻くらいはあったろう日本と世界の文学全集で、結局私が読んだのは『ジェーン・エア』と夏目漱石の巻くらいでした(ブロンテ姉妹なら『嵐が丘』の方にしておけば、教養としてはもう少し役に立ったかも笑)。

一方で、同じリビングにあったテレビで、私がアニメ『銀河鉄道999』を観ていたら、父に「汽車が空を走るなんてバカらしい」と吐き捨てるように言われて悔しかったこと、『風の谷のナウシカ』の頃はたかがアニメと鼻にもかけなかった母が『千と千尋の神隠し』では手のひらを返すように称賛して驚いたことなど、親の一方的な価値観の押し付けが、子どもにとってどのような心象風景となっていくのかをぽろぽろと思い出すことができたのも、私にとっては有難い機会となりました。

思春期の私には、コバルト文庫も宮崎アニメも大切な「居場所」であり、それが世代が違うとはいえ親に蔑まれるというのは、やはりとても寂しいことだったのです。

実は、ゲームを巡る親子関係というのは、このお茶会の後にリアルな課題として直面することになりました。

今もまさに現在進行形で、中学に進学したばかりの三女がオンラインゲームに触れるようになったのです。StayHome期間を過ぎ学校が再開しても三女は自主休校を続け、長女次女がそれぞれの学校に戻って家を離れていきました。小学校からの友だち関係も途切れがちで、かつ姉たちとのコミュニケーションもなくなり、三女にとってその出会いは絶好過ぎるタイミングでした。

そのゲームは、オンラインのチームによる対戦ゲームのようです。チャット機能で様々な人との交流ができるらしく、その端々を私にも報告してくれます。

もともと休校期間中にオンラインの学習ツールを使えるようにと彼女専用として購入した中古PCで遊び始め、それはリビングそばのオープンスペースに置いてあります(というか、我が家には個室というのが誰にもない)。おかげで、日中どのくらいの頻度でゲームを楽しんでいるのか、どんどんのめり込んでいく様子が手に取るように分かりました。

もし、このお茶会がなく、ゲームに対する見方や自分の思春期について色々と考える機会を持てなかったら、私の三女に対するアプローチはかなり違ったものになったかもしれません。

つまり、「そんなもの」呼ばわりしたり、一方的なルールの押し付けによってゲームを遠ざけたりして、ますます彼女を孤独に追いやっていたかもしれません。

ゲームに対する価値観の違いで親子間のコミュニケーションの質を下げるというような、さらなる「こじれ」に至らなかったのは良かったなぁと思っています。

ゲームがそれぞれの人にとって、どんな経験ひいては世界観の構築に結びついていくのか、それは本当に千差万別で、触れなければ分からないし、触れたならばどんな形であれその人の一部になっていく。それは、リアルタイムで三女の中で起きていることなのです。

文学であれ、音楽であれ、心を楽しませ遊ばせるアート(人工物)は、作り手にも受け手にも生きていくための滋養なのだろうという視点は、ついそれらを高尚だ低俗だと序列することによって安直に理解したフリをしようとする精神の老化に歯止めをかけてくれるかもしれません。

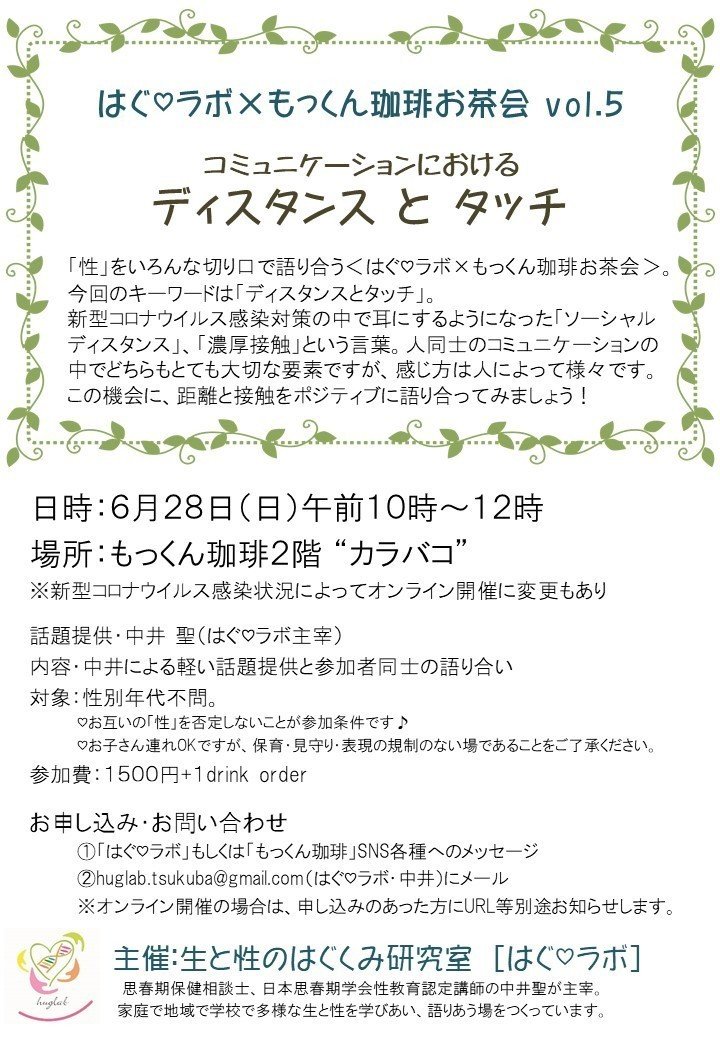

という訳で、心のアンチエイジングにも有効な(笑)、『はぐ♡ラボ×もっくん珈琲お茶会』の次回のテーマは「コミュニケーションにおける、ディスタンス と タッチ」。話題提供といいますか、軽いフリは私中井がつとめます。三ヶ月ぶりのリアル開催で、濃厚で密な語り合いを楽しみたいと思います。

お知らせはコチラもご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?