革命政権下のイランで出会った少女たちの話

前席の隙間から、艶やかな黒髪が垣間見える。飛行機の揺れにその髪も倣い、視界の隅でちらちらと揺れる。

機内アナウンスが着陸準備を告げた。女性たちが一斉に頭にヒジャブを被り始めた。前席の美しい黒髪も、それより黒い布に覆われ見えなくなってしまった。

今からちょうど40年前、世界に衝撃を与えた「イスラム革命」がイランで勃発した。それまで脱イスラム化を進めてきたイランだったが、革命はその方針を180度転換させた。指導者のホメイニはイスラム国家を樹立し、民衆のヒーローとなり、前回の記事で僕を呆然とさせた札束の一枚一枚にその顔が登場するようになった。

現在のイランの正式名称は「イラン・イスラム共和国」だ。これは40年続く「革命政権」とも言える。

イランの法律は、日本人には馴染みの薄い内容が多い。外国人観光客であろうと、全ての女性が外では「ヒジャブ」と呼ばれるスカーフで髪を隠さなければならない。機内での光景を見るに、テヘラン空港への到着が「イランモード」へのスイッチになるようだ。

バスの車両や空港検査などは、男女のエリアが区切られている。ビーチでは長い柵が「男浜」「女浜」を隔てていて、イランのビーチで過ごす一夏の思い出はおっさんに彩られる。またテレビでは国営放送しか流れず、海外、特にアメリカのコンテンツは閲覧が制限されている。日本のアニメが放送されることもあるが、ラマダン中はアンパンマンの顔にモザイクがかかって、どっちがヒーローだかわからなくなるという。

ただしバスは車両が別れているのに、乗合タクシーは見知らぬ男女がすし詰め状態、電車は家族なら男女一緒に座れるが友人同士は別車両など、交通手段によって異なる謎の基準がある。

一見全てが厳しく締め付けられている様に見えるイランだが、実はそういう「ある部分は厳しいのに、ある部分には寛容」という見えない境界線が多数存在する。本来は受信が禁止されている衛星放送も、テヘランの街を歩くと市民が勝手に取り付けたパラボナアンテナでマンションの壁が埋まっている。政府は折を見て「アンテナ狩り」を実施しているが、狩られたアンテナはそのまま闇市に流れるらしい。

さらにこの境界線は、時代の空気に敏感に呼応する。例えば経済制裁で国民の不満が高まっている最近では、政府もその手綱を緩める傾向にある。まるで為替レートと連動するかのような「ルールと実態のグレーゾーン」が、イランのミステリアスな印象を更に色濃くしている。ドル高が進むほど、テヘランのパラボナアンテナは増え続けるかもしれない。

そんな中、一旅行客である僕が見えない境界線を認識するのは難しい。畳のへりを避けるように注意して街を歩いて回るが、とりあえず酒はどこにも売っていないことは分かった。イランは酒類販売にはめっぽう厳しく、例え異教徒であろうと酒を買うことはできない。よってノンアルコールビールで渇きを癒すことになるが、ビールに近づけようという努力がまるで感じられず、キリンレモンと同じ味がする。それはそれで美味しい。

ただしこれについても、一般家庭ではワインの密造が横行しているという噂も聞く。イラン人による名著「イラン人は面白すぎる!」には、「昔は二日酔いでお祈りを捧げていたイラン人が多くいた」「近所のおじさんがワイン密造で逮捕されたが、数年後に釈放されたらワインがいい感じに熟成していたと嬉しそうに飲んでいた」などというエピソードが記されていた。これもイランの深遠なるグレーンゾーンなのかもしれない。

ちなみにイラン国民の99%がイスラム教徒だが、忘れてはならないのが超マイノリティである、ゾロアスター教の存在だ。ゾロアスター教はかつてのペルシャ帝国の国教であり、世界最古の一神教としてキリスト教やイスラム教に大きな影響を与えた。Queenのフレディ・マーキュリーの家庭もゾロアスター教徒だったとされ、映画「ボヘミアン・ラプソディ」でもそれを匂わせるシーンが冒頭にある。

ゾロアスター教についてはいくつか本を読んでみたが、細かな儀礼やルールが数多くあるものの、「世界は善だから楽しめ」「酒も肉も食って楽しめ」「色々あるけど最終的には楽しめ」という、エンジョイプレイの精神が印象的だった。たぶん所ジョージみたいな感じだと思う。あまりに楽しそうだったので思わずゾロアスターTシャツを買ってしまったが、街中で着るにはメッセージ性が強すぎるため、記念にここに載せておく。

火を尊ぶゾロアスター教は拝火教とも呼ばれ、聖地ヤズドでは1500年間燃え続ける聖火を目にすることができる。分厚いガラス越しに見えた炎は、40年で変わった街の景色など気にも留めないかのように、強く静かに揺らめいていた。

---

さて、そのペルシア帝国の古都ペルセポリスを歩いていると、黒と黄のヒジャブ姿の女性に話しかけられた。僕は海外で話しかけてくる人間は信用できないと決めつけているが、ことイランでは別だ。イスラムの喜捨精神のお陰なのか、まだ痛い目を見ていない。僕は話を聞くことにした。

女性は名をルーヤといった。大きな身振り手振りで機関銃のように話し続ける姿、そしてその阪神タイガースの色合いが完全に大阪のミナミのおばちゃんを想起させる。僕は帰国したらルーヤの言葉は関西弁で訳そうと決めた。

話しているうちにルーヤの口ぶりはさらに熱気を増し、途中でペルシャ語も混ざりだして収集がつかなくなった。わけも分からず相槌をうっていると、いつの間にかルーヤの家に行くことが決定していた。

「はよ行くで!」

そう言うとルーヤは車道に仁王立ちした。タクシーが急ブレーキをかけて止まった。イランではタクシーを捕まえるのも命がけだ。ルーヤに言われるがまま、その車に一緒に乗り込んだ。

車内でもルーヤの舌は回り続ける。タクシーの運転手に激しい口調で怒鳴ったと思ったら、次の瞬間にはゲラゲラ笑っている。情緒不安定である。運転手も運転手で、ルーヤの熱弁を聞いてるのか聞いていないのか、呑気に鼻歌を口ずさんでいる。運転手は僕が日本人であることを知ると、「ツバサ!ツバサ!」と興奮し、「ミスギが心臓病で倒れたシーンには全イラン人が涙した」などと語り始めた。「キャプテン翼」と「おしん」はイランでも大人気だ。

一時間ほどして、街外れの一軒家に到着した。タクシーを降りると、なぜか運転手も一緒に降りてついてきた。家の庭には三人の女性が座っていて、全員がルーヤの娘だという。突然の訪問にも動じず、歓迎の言葉をかけてくれた。タクシー運転手もうっすみたいな感じでやたらと堂々としているし、こうやって人を招き入れることは珍しくないのだろうか。

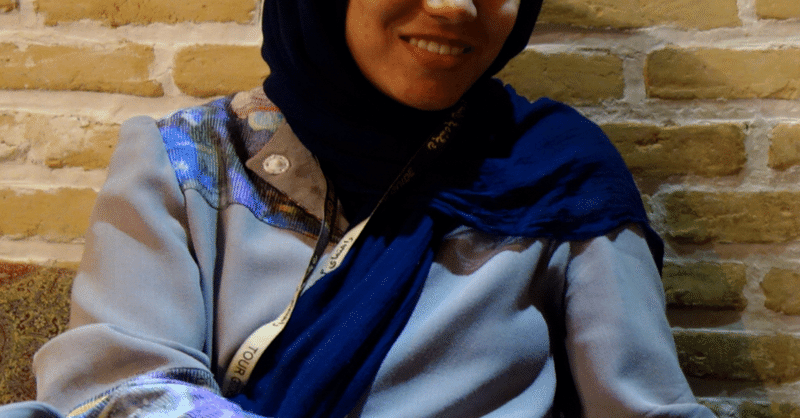

とりあえず座りなよと、流暢な英語で話しかけてきた長女の名前はレイラ。アサガオのような、鮮やかな藍色のヒジャブを纏っている。次女と三女は双子で、うり二つの瞳に浮かぶ緑色が印象的だ。

双子はまだ学生で、長女のレイラはヘアスタイリストだという。髪を出さないイランにおいて、そういう職業があることに驚いてしまった。しかしイラン女性の滲み出る美しさというのは、きっとそんなところから来ているのだろう。

「遠慮せんでええで!」

大きな声で笑いながら、ルーヤが大きなお盆を持って来た。登場したのはトウモロコシにサラダ、スープにナンとケバブ。どれも大変に美味しいのだが、その量が尋常ではない。特にナンに関してはルーヤの自信作なのか、隙あらば皿に盛られていく。

目を回しながら無限ナンを詰め込んでいると、今日は暑いね、と言いながらレイラがするりとヒジャブを脱いだ。あまりに自然な振る舞いにナンが出そうになった。

ヘアスタイリストの、豊かな黒髪がふわりと宙に舞う。レイラに従い、双子もその布を解いた。

イラン女性の髪をこれだけまじまじと眺めるのは初めてだ。「イランの女性にとって、髪を出すことは下着を見られることに等しい」と昔読んだ本に書いてあったので、なんだかこちらが照れてしまう。

そこで思い切ってヒジャブという習慣をどう思っているのか尋ねてみた。すると、「最悪」「暑い」「意味がわからない」と随分評判が悪い。

レイラは、

「この国のことは大好きだし、イスラムも嫌じゃないけど」

と前置きを置いた上で、

「でも変なルールがいっぱいあるの」

とため息をつく。

「サッカーを観に行くのも、ダンスパーティを開くのもダメ。テレビで流れるのはお決まりの説教番組ばっかりだし、彼氏もできない」

最後は関係ないのではと思ったが、そういえばイランにおいては「恋愛」というものが禁止されていると、これまた古い本で読んだ記憶がある。ではどうするかというと、気になる子がいたらいきなりプロポーズをして、即結婚するしかないというのだ。もし「バチェラー・イラン」みたいな番組があったら、毎回逮捕者が続出して最後は誰もいなくなるだろう。

しかしそのルールも、実際はどこまでが建前なのか分からない。「日本の可愛い男の子紹介してよ」とはしゃぐレイラをみるに、やっぱり単に彼氏ができないだけかもしれない。

彼氏の話を皮切りにレイラはさらにヒートアップして、母親譲りの熱弁が始まった。しまいには「革命が全部悪い」「ホメイニ超うざい」みたいなことを言いだしたので、こっちがヒヤヒヤしてしまう。僕が話題を変えようとしたところで、どこからか大音量のコーランが流れ始めた。中東世界でよくある光景だが、少女たちはその爆音にうんざりした様子だ。ルーヤも「これめっちゃうるさいねん」とブツブツ言いながら相変わらずナンを勧めてくる。運転手が「実はあんまりナンが好きじゃない」とイラン人にあるまじき嘘をついて受け取らないので、僕が食べ続ける羽目になる。

しばらくしてもコーランが止まないので、家に入ろうとルーヤが立ち上がった。タクシー運転手も続こうとしたら、「お前は来んな」と断られていた。ナンを食べなかった罰だろう。リビングで腹を休めていると、ルーヤに呼ばれた。

「こっち来てみ」

案内された部屋に入ると、真っ暗だった。身の危険を感じて、僕は思わず身構えた。仲良くなった最後の最後に裏切られるのは、僕の旅行のお約束だった。旅行先であまりに騙されるので、一日一回騙されることをログインボーナスと呼んでいるほどだった。

スイッチを押す音がして、部屋がパッと明るくなった。大量のナンがあったらどうしようかと思ったが、一般的な寝室だった。ただし壁にはサッカー選手のポスターが貼られ、棚にはワインの瓶が飾られている。

部屋の真ん中で、双子がポーズをとって立っていた。当然ヒジャブは被っていない。

机に向かったレイラがPCを操作すると、聞き覚えのある洋楽が流れ始めた。マルーン5だ。音楽に合わせて、双子たちが激しく身体を揺らし始める。

シークレット、シークレット、とレイラが悪戯っぽく笑った。たまに友達を呼んで、こうやって踊っているという。マルーン5はインターネットで入手したらしい。腰をくねらせ楽しげに飛び跳ねるその姿は、渋谷にいる若者とまるで変わらない。

レイラはリズムに乗りながら、その大きな瞳で妹たちを見つめている。柔らかな電灯が、彫りの深い横顔に陰影をつくる。

音楽が終わりに近づくと、レイラは立ち上がって伸びをし、

「ほんとは外でも踊りたい」と呟いた。

「ほんまそれ」とルーヤが頷いた。

銀色のPCが次の曲を流し始める。レイラも踊りの輪に加わった。

♪ Here I am waiting.

♪ I’ll have to leave soon.

♪ Why am I holding on?

リズムに合わせ身体を傾けるたび、少女たちの髪がはらりと揺れる。ゆらゆら波打つその髪を眺めているうちに、1500年揺らめく聖火を思い出した。

変わろうとする揺らぎに、変わらない揺らぎ。幾重にも畳まれたナンのような、この国の重層的な願いに目眩がして、僕はマルーン5に身を委ねることにした。

スキを押すと、南極で撮ったペンギンたちの写真がランダムで表示されます。