本田技研工業【7267】過去最高益を更新するほど好調な理由と、中国市況悪化に伴う今後の懸念点

日経平均に採用されている銘柄を全て取り上げているこのnote、今回取り上げるのは本田技研工業株式会社です。

自動車やバイクでよく知られているHONDAですね。

事業内容と業績のポイント

それでは早速事業内容を見ていきましょう。

ホンダの主な事業セグメントは以下の3つです。

①二輪事業

②四輪事業

③金融サービス事業

バイクと自動車の製造販売を中心に事業を行い、自動車ローンなどの金融サービスも提供しています。

2023年3月期時点でのそれぞれの事業ごとの売上構成と(利益額)は以下の通りです。

①二輪事業:17% (4887億円)

②四輪事業:63% (▲166億円)

③金融サービス事業:17% (2858億円)

④その他:3% (228億円)

売上の主力は四輪事業ですが、利益面では四輪事業は赤字で二輪事業と金融サービスで稼いでいる事が分かります。

2023年3月期の四輪事業は特に業績が悪化してしまっていたという事はありますが、それ以前から近年は二輪事業や金融事業の方が利益の規模が大きくなっていました。

ホンダは「スーパーカブ」などの商品があり、バイクの需要の大きな新興国で圧倒的なシェアを持っています。

二輪車の市場では3割ほどを占めるトップの企業ですから、スケールメリットも大きく収益性が高い事業となっています。

また、四輪事業は二輪事業に比べて収益性が低いからと言ってホンダにとって重要性が低い事業だというわけではありません。

近年は苦戦傾向が続いていましたが、以前は二輪事業を大きく上回るような利益を出していましたし、そだけでなく利益の規模が大きい金融サービス事業にも関わるからです。

金融サービス事業は自動車ローンなどが中心ですから、その事業規模は四輪事業や二輪事業の売上規模に比例します。

つまり売上規模が大きな四輪事業は、金融事業への影響も大きいという事です。

売上の大きな四輪事業、収益性の高い二輪事業は共に重要だという事ですね。

ちなみに、2024年3月期の二輪車の主力市場と販売台数を見てみると以下の通りです。

①インド:453万台

②ベトナム:205万台

③タイ:144万台

④インドネシア:477万台

⑤ブラジル:124万台

こういった新興国の経済状況に影響を受けやすいという事です。

また、四輪車の主力市場と販売台数は以下の通りです。

①日本:61万台

②米国:136万台

③中国:122万台

米国や中国を主力としており、米中の経済動向の影響を受けます。

続いて2023年3月期時点での所在地別の売上構成と(営業利益)を見ていくと以下の通りです。

①日本:22%(258億円)

②北米:47%(2588億円)

③欧州:4%(▲25億円)

④アジア:23%(4087億円)

⑤その他:4%(589億円)

売上の規模が大きいのは北米市場で、それに次いでアジア、利益の規模が最も大きいのはアジアでそれに次いで北米となっています。

四輪も人気の北米が売上面では最大の市場で、二輪の人気があるアジア地域は収益性が高いという事ですね。

また、海外比率の高さもあり為替の影響も大きく、2022年度の利益の変動要因を見てみると、ドル円が+2330億円、対アジア通貨が+820億円となっています。

ドルやアジア通貨に対しては円安の好影響が大きい事が分かります。

大きな円安が続いていますから好影響が続く事が期待されます。

さて、事業内容がある程度分かったところで、続いて2018年度~2022年度までの近年の業績の推移を見ていきましょう。

まず、売上高の推移を見ていくと、2018年度~2020年度は低迷傾向にあります。

2020年度はコロナの影響もあり特に落ち込みました。

ですが2021年度以降増加傾向となり、2022年度にはコロナ以前を上回る水準となっています。

営業利益に関しても2020年度までは低迷傾向ですが2021年度に大幅増益となり、2022年度も前期比では減益となりましたがコロナ以前と比べると高水準を維持しています。

とはいえ、2022年度は円安が進む中で為替の影響が+2959億円もありました、なのでその影響を除いた事業自体は苦戦気味だった事が分かります。

つまり、近年のホンダは2021年度は比較的好調でしたが、それ以外の年では苦戦傾向にあったという事です。

近年の苦戦要因を見ていくために、事業別の営業利益の推移を見ていくと、二輪事業は2010年代後半以降は好調となっていて、営業利益率も増加傾向にあります。

一方で苦戦が続くのは四輪事業です。

特に2022年度の四輪事業は2013年度以来の赤字となっています。とはいえこれは、リコールによって品質関連費用が▲1152億円と大きな悪影響がありましたから、その影響を除くと赤字となるほどの状況ではありませんが、四輪事業は低収益が続いており苦戦しています。

ではどうしてそういった状況だったのか事業別の販売台数の推移を見てみましょう。

二輪事業はコロナ禍で2021年度に販売台数を大きく落とし、それ以降は回復傾向にありますが、それでもコロナ以前の水準には及んでいません。

という事は、販売台数面は一定の苦戦傾向にあるものの、台当たりの利益が改善していた事で好調だったという事ですね。

二輪事業は2018年度時点では利益の大半をアジアで稼いでいましたが、2023年度では南米や先進国でも利益を稼げる体質に変わってきています。

先進国で収益性の高い高付加価値商品の販売も堅調で、収益性が高まっているという事ですね。

さらに、主力市場とするアジアでも多くの新興国で経済成長が期待されますから、それに伴ってより高単価商品が売れやすくなることが考えられます。

もちろん経済成長に伴って需要が自動車に移行する可能性はありますが、基本的には経済成長による単価の上昇で、台当たりの利益向上が続く事が期待できそうです。

とはいえ2024年3月期以降の新興国の状況を見てみると、多くの国でインフレによる悪影響が出ていますし、例えばインドネシアのような資源国では、2023年3月期に高騰した資源価格が落ち着きを見せる中でその反動があったりします。

販売面では一定の悪影響が出る可能性があるという事ですから、注意が必要です。

続いて、四輪事業の販売台数の推移を見てみると2020年度以降は継続して減少が続いており回復が見られていません。

販売不振が近年の業績低迷の要因だと分かります。

とはいえ2023年3月期の四輪事業の販売不振の要因には半導体不足によって生産面に問題が出た影響がありました。

2024年3月期以降は半導体不足は解消し自動車生産が回復していますから業績回復が期待されます。

さらに主力市場には経済が好調な米国市場があります、生産も回復する中で米国の活況な経済状況による販売面への好影響が期待できますから、2024年3月期以降の四輪事業の業績は改善が期待できる状況です。

一方でもう1つの主力市場である中国市場は悪化が懸念されます。

近年の中国では電気自動車化に伴いBYDはじめ自国の電気自動車産業が急成長しており、自動車市場では大きな輸出国となっています。

競合環境も激化していますし、さらに経済自体も低迷が続いており苦戦が想定されるという事です。

また、ホンダは電動化に対して積極的に取り組みを進めており2040年にEV/FCEVの販売比率を100%にする計画です。

北米や中国といった電動化が早く進むと考えられる市場では、2030年で電動化比率40%を目指して取り組みを進めています。

そのために中国では武漢と広州で年間生産量、計24万台規模のEV専用工場が2024年から開始予定となっており、生産力も大きく拡大が見込まれます。

とはいえ販売不振となると中国では生産能力が過剰となり、収益性が悪化する可能性があるという事ですから、そういった点を考えても中国市況は重要で特に注目です。

また、今後の投資に関しては2025年まではICE(内燃機関)とEV関連の投資が半々ほどですが、それ以降の投資は電動化とソフトウェアが中心になっていきます。

特に大きな変化が進むのは2026年度以降だと考えられます。

事業フェーズとしても2025年以降で、EVへの本格的な事業転換を想定していますから、2026年からの変化は特に注目です。

直近の業績

それでは続いて直近の業績を見ていきましょう。

今回見ていくのは2024年3月期の通期の業績です。

売上高:20兆4288億円(+20.8%)

営業利益:1兆3820億円(+77.0%)

純利益:1兆1072億円(+70.0%)

増収で大幅増益と好調で、これは過去最高益を更新するほどの水準です。

非常に好調だった事が分かります。

どうしてそれほど好調だったのか、利益の変動要因を見てみると、販売台数増加や構成面の好影響が+4487億円、売値やコスト面の好影響が+5247億円、円安による為替の好影響が+1511億円ありました。

今期もリコールを行った事で品質関連費用が▲827億円などコスト面の増加はありましたが、それを大きく上回り好調となっています。

価格面、台数面ともに販売面が非常に好調だった事で、業績が大きく伸びていたという事ですね。

続いて、セグメント別の利益の額と(前期比)を見てみると、以下の通りです。

二輪事業:5562億円(+675億円)

四輪事業:5606億円(+5772億円)

金融サービス事業:2739億円(▲119億円)

四輪事業、二輪事業共に好調で、特にこれまで苦戦していた四輪事業が好調で最大の利益を稼ぐ事業となっています。

成長が続いていた二輪事業で堅調な業績が続いている事に加えて、これまで苦戦していた四輪事業が大幅増益となった事で、過去最高益を更新するほどの水準となっていた事が分かります。

四輪事業の好調の要因は、米国市場にありました。

四輪事業の、主要市場の販売状況を見てみると以下の通りです。

①日本:61万台(+9.0%)

②米国:136万台(+35.5%)

③中国:122万台(▲1.5%)

経済状況や競合環境が苦しい中国市場は苦戦したものの、米国市場が非常に大きく伸びています。

その結果、所在地別の業績の推移を見てみると、北米が4000億円を超える大幅増益となっています。

前期の半導体不足の影響も無くなり、生産量も拡大する中で経済が好調な米国市場が主力市場だという強みが特に出て好調だったという事ですね。

北米は堅調な経済状況も続く中で4Q単体でも大幅増益となっていますから、2025年3月期も堅調な業績が期待できそうです。

とはいえ経済動向は重要ですし、自動車はローンを組んで購入する事が多いですから金利動向も重要になります。

北米の景気や金利の動向には注目ですね。

そんな好調なホンダですが、苦戦した市場もありました。

それはアジア市場で、2.7%ほどではありますが減益となっています。

アジアでは、四輪では中国が苦戦していますし、二輪の販売台数も若干ですが減少しています。

アジアでは低価格帯のバイクが人気ですから、インフレの影響も大きく、販売台数の減少に繋がっていると考えられます。

アジアの販売が回復するかは需要ですから景気動向には注目ですね。

そして今後、特に業績悪化の懸念があるのは、中国の四輪事業です。

というのも先ほど見たように、中国でEV向けの新工場が2024年中の稼働を予定しています。

となると、販売面の悪化が続けば生産能力が過剰となる事での収益性悪化、さらに減損による、業績の悪化に繋がる事が考えられるという事です。

中国市場の動向には注意が必要です。

とはいえ、2024年3月期では北米市場の利益が6949億円、アジア市場の利益が3978億円と北米で圧倒的な利益を稼ぐ体質に変わっています。

ホンダは中国市場単体の業績は開示していないので、どれほどの規模かは分かりませんが、このアジアの利益には二輪事業の大きな利益も含まれていますから、中国と北米では北米の方が圧倒的に影響が大きな市場であることは間違いありません。

北米の堅調な状況が続けば、業績も堅調なものが期待できそうです。

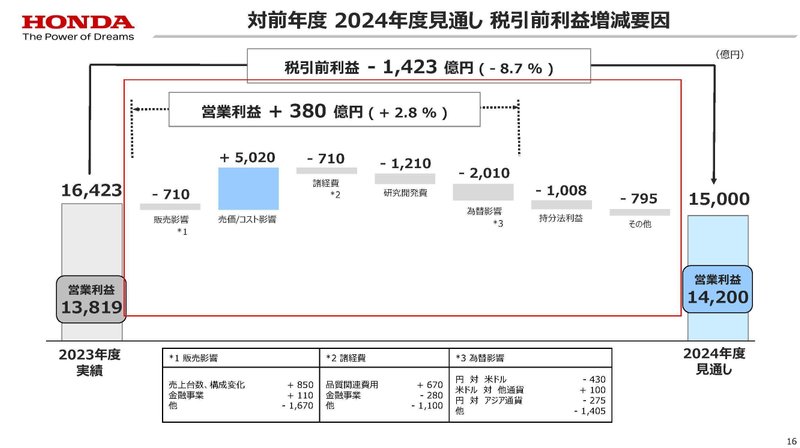

そういった中で2025年3月期の通期予想は若干の減収で、営業利益は若干の増益と横ばいの水準を見込んでいます。

二輪と四輪ともに販売台数の増加を見込んでいます。

二輪ではアジアでの販売回復による増加を見込みます。

四輪は中国の苦戦が想定される中でアジアの販売台数減少が続く事を見込むものの、堅調な日本や北米で補える見通しです。

二輪、四輪ともに大きな変化があると想定しているのはアジア市場となっていますから、アジアの景気動向は特に注目です。

また、為替はドル円の想定レートは140円で、▲2010億円のマイナスの影響を見込んでいます。

現在の為替の水準から考えると、保守的な見通しですから為替次第では増益となる事も期待できそうです。

アジア市場と為替の動向には特に注目です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?