変わらぬ愛と変わった使命――齊藤潤一先生インタビュー

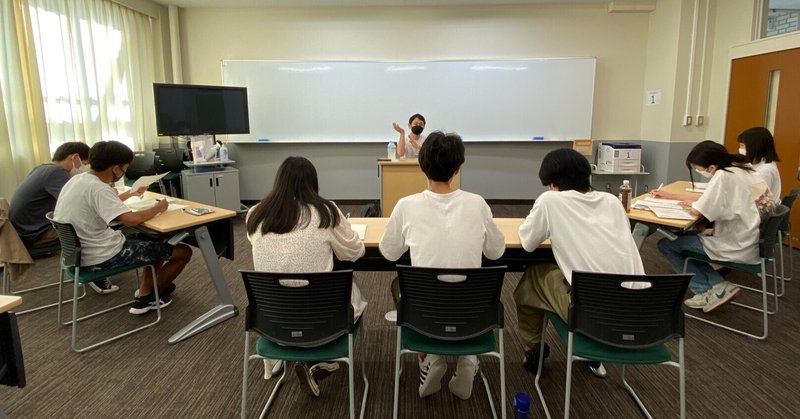

「質問したい人はどうぞ挙手をしてください」。「はい、どうぞ」。「その他いかがでしょうか」。2022年4月、関西大学社会学部に着任した齊藤潤一先生は、学生からの質問を待ち構え、前のめりになってそれに答える。その姿は、相手からのスパイクを待ち構え、レシーブに対応するバレーボール選手と重なる。

自身も関西大学社会学部の学生だった。学生時代は学部を問われて、「バレーボール部です」と答えるほど、勉強よりもバレーボールに熱中した。そんななかで唯一、3年次から所属した新聞ジャーナリズムゼミでの勉強は力が入った。そこで社会の仕組みや問題などを丁寧に教わる。ゼミで足立利雄先生から言われた「社会をよくするために、ジャーナリズムが必要だ」という言葉は強く胸に響いた。ゼミでの学びが、報道やドキュメンタリーの現場を目指す原点となる。

1992年から29年間、東海テレビに勤めた。入局してすぐに任されたのは営業の仕事。もともと報道を希望していたため、「営業」と聞かされたときは早くも「辞めようかな」と思ったという。それでもめげずに仕事をこなしていると、営業には営業の面白さがあることを知り、気がつけば配属されて8年が経っていた。そして入社9年目の2001年、念願だった報道局に異動となる。そこでは報道記者として、三重県で起きた名張毒ぶどう酒事件や山口県光市の母子殺害事件などを取材した。2005年からは、それらを扱ったドキュメンタリー番組の制作を任されるようになる。

齊藤先生にとって、ドキュメンタリー番組を制作する一番の目的は、時に暴走する権力を監視することだった。「ドキュメンタリーには制作者の主観を入れるべき」。齊藤先生は、取材で感じた怒りや疑問をそこに映し出す。そうした思いで制作された『重い扉~名張毒ぶどう酒事件の45年~』や『光と影~光市母子殺害事件 弁護団の300日』などの作品は、放送業界の名誉ある賞に選ばれている。

そしてこの春、齊藤先生は母校に教員として帰ってきた。旧友と学生時代の話をするたびに「関大を卒業して良かった」と心から思う。「今度はジャーナリストを育てる仕事がしたい」。自分が大学生の頃、ジャーナリストを目指したように、同じ意志を持つ学生が少しでも多く、社会へ羽ばたいてくれればと願っている。長年現場で培ってきた、社会を冷静に見るジャーナリストの視点を後輩に伝えることが今の使命だという。立場が変わっても、齊藤先生のジャーナリズムに向き合う姿勢と関西大学への愛情は変わらない。(執筆:塚脇亮太、写真:鄭智之)