出会いと繋がりを生み出す能楽堂~歴史ある山本能楽堂の魅力~

建物の中に建物が

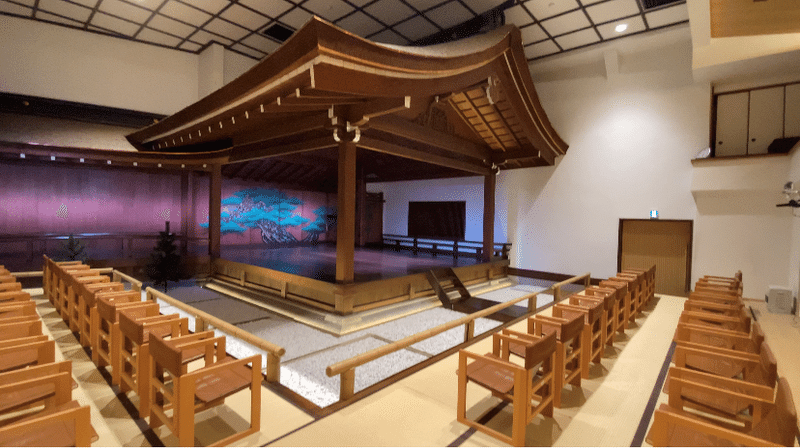

大阪市・谷町四丁目駅から歩いて5分、サラリーマンが多く行き交うビル街の中にひっそりと佇む建物は大阪を代表する歴史ある山本能楽堂だ。3階建てで外観のつくりは一般的な家屋とさほど大きい違いはないが、中に入ると屋根つきの立派な能舞台が出迎える。建物の中に入るともう一つの建物が現れる生新な感覚がある。能舞台は1階と2階の客席から鑑賞することが可能で、お茶室を備えるなど、こだわりのつまった独自の空間が広がっている。

山本能楽堂は1927年に創立されてから、地域の中で長い歴史を歩んできた。第二次世界大戦時には空襲によって能舞台が焼失してしまったものの、地域の人びとの支援によりいちはやく復興させることができた。山本能楽堂は、「開かれた能楽堂」をコンセプトとしている。それは、人びとが気軽に能文化に触れられるだけでなく、能楽堂を「人の行き交う場所」、つまり一種の社交場としての空間にすることである。このコンセプトをもとに2011年から3年間行われた改修工事の際には、多彩な表現が可能なLED照明の設置を行うなど、能の公演だけを行うという能楽堂の古典的な概念を一新した。

オリジナリティあふれる活動

山本能楽堂では、能の魅力を発信するための活動を積極的に行っている。難しいと思われがちな能の魅力をリデザインし、現代に生きる魅力的な芸能として捉え直し、能の分野にとどまらない広い範囲で活動している。例えば、子どものための能公演や海外公演、他の伝統芸能との共同公演、公共空間でのストリートライブ能や、ユニークベニューとしての空間活用などがある。ユニークベニューとは歴史的建造物や文化施設などの公的空間で会議・レセプションを開催することで、特別感や地域特性を演出できる会場のことである。2019年にG20サミットの開幕に先立ってイギリスのメイ首相を招いた際、首相は「伝統と最先端が調和している」とコメントを残していた。このように能楽堂をユニークベニューとして活用することで、利用者は、「ありきたりではない素敵なおもてなし」を体験することができる。若い世代へ向けた取り組みとしては全国の幼稚園・小学校・中学校・高校に出向き、実際に体育館で能の公演を行うだけではなく、舞台の衣装を着たりするワークショップなどが人気である。

建物内部の能舞台

新型コロナウイルスが流行する前は海外公演も精力的に行い、特に東ヨーロッパを中心に10年間で7カ国37公演を実施した。また2009年にはSDGsと関連した能舞台の制作を行い、10年間で21公演を国内外で開催している。能が私たちの日常生活においてあまり身近な存在ではないという現実があるが、山本能楽堂は能についてまったく知らない人にも気軽に能文化に触れられる機会を提供しているのだ。

山本能楽堂の事務局長を務めるのは、能楽師山本章広さんの奥さん、山本佳誌枝さんである。佳誌枝さんは、自身が能に対する知識をあまり持っていなかったことが、企画を考える上で利点になったと語る。「私自身、主人と結婚するまではたまに公演を見に行く程度で、伝統芸能との関わりというのはほとんどなかったんです」。しかしあるとき、大阪商工会議所の職員と一緒に「大阪ナイトカルチャー事業」という仕事をする機会があり、「初心者のための上方伝統芸能ナイト」という公演を企画した。その公演は、能や文楽などと落語や講談、浪曲などの演芸を一度に能舞台で行うというものだった。本来は、能や文楽と、演芸には大きな棲み分けがあり、それまで同じ舞台で公演が行われたことは考えられなかった。新しい取り組みだったために、初めは理解を得られない部分もあった。しかし、イベントが成功したことで大阪の文化振興に貢献でき、また「開かれた能楽堂」も体現できた。「当時伝統文化に対する知識はそれほど深くなかったものの、初心者ならではの視点をもっていたことでユニークなイベントを企画できたので、その点で斬新なアイデアを出せたことが役に立って良かったと思っています」。

山本能楽堂事務局長 山本佳誌枝さん

日々の活動を通した出会いが、新しい仕事に繋がることもあるという。2008年に「初心者のための上方伝統芸能ナイト」の公演を見に来たブルガリアの留学生、ペトコ・スラボフさんとの出会いは海外公演を始めるきっかけになったそうだ。ペトコさんは能について関心があり、日本留学中に山本能楽堂の公演を手伝いなどに来ていた。留学を終えてブルガリアに帰国する際、ペトコさんがそれまでの恩返しとして能楽師の山本章広さんを母国に招待し、ペトコさんの出身校であるソフィア大学の学生らを集めてワークショップを開催することになった。以降世界各地で海外公演を行っている。「今まで出会ってきた人たちと長い間いい関係性を保てていますし、そのおかげで私たちもこうやって積極的に活動できています。出会えたことに感謝したいですね」。と佳誌枝さんは笑う。

対外的な活動も積極的に行っている山本能楽堂だが、新型コロナウイルスの影響によって2020年3月から5月頃まではすべての公演が中止、または延期になり、十分に活動ができなかった。しかし制限された状況下でも人びとが伝統芸能文化に触れる機会を絶やすことはなかった。公演のオンライン配信や海外の演劇祭にオンラインで参加するなど、限られた範囲でできることを模索しながら活動を続けている。また、YouTubeやスマートフォン向けアプリでの動画配信などにも力を入れている。360度から能を鑑賞できる「すまほ能」は、舞台袖などふだん観客が見ることのできない視点で能を楽しむことができる。そのほかにも能の知識を楽しく身につけてもらうためのゲームをアプリ内でリリースしている。

能楽堂に残る伝統

「開かれた能楽堂」をコンセプトに常に新しい活動を行う一方で、能楽の伝統やしきたりも受け継いでいる。佳誌枝さんは結婚してから能の世界に入ったため、新鮮に感じることも多かったそうだ。

能楽の世界は基本的に男社会であるため、妻が公演に関与したり外に出て何か特別な役割を担うことは少ない。弟子の世話やお客様への対応など公演の裏方仕事をすることが多い。芸能の世界は礼儀にも厳しいため、仕事をする上ではどんな場面においても誰に対しても挨拶をきっちりすることが大切だという。

また、「翁」という演目だけに伝わるしきたりがある。「翁」はそもそも他の公演とは違い、内容も物語ではなく神様に捧げるための神事的なものと位置づけられている。この舞台を行う際は、昔は公演の1週間前から、今でも前日から女人禁制となり、女性を除いて男性たちだけで日常生活のすべてを執り行わなければならないという決まりがあるのだ。例えば、寝るときは男女で部屋を分けて別々の階で寝たり、公演当日は女性と顔を合わせないようにするなど、徹底的に女性との接触を避ける。「『別火』といって、出演者は他の人が使う火を遠ざけなければならないという決まりもあります。例えば主役である翁やそれに準ずる別の役が自分たちだけでお風呂を沸かしたり、当日の食事も公演に出演する男性だけで料理しますね。舞台に上がらない女性たちはこれに一切関与しません。このような部分では今でも昔からのしきたりの名残があります」。

能で使われる話し言葉は室町時代の言葉であるため、初めて能を見る人が何を言っているのか分からなかったり、公演を一回見ただけでは理解しきれないこともある。しかし、「少しでも知識を得てから公演を何度か鑑賞すると、現代の私たちでも共感できる要素はまだまだたくさんあるのではないか」と、佳誌恵さんは言う。

能の舞台には和歌も登場するが、和歌が流行した当時、大衆は和歌とは何か、どんな内容であるかを知っていたし、登場人物の人間関係まで把握できていた。しかし現在はそういった背景をほとんど知らない人が多い。だが、少しの知識があるだけでも、「あ、今も昔も人びとの考えることって一緒なんだな」と感じることができるという。「難しいと思わずに何かとっかかりをもって見てもらうと若い人でも共感できる部分は多いのではないでしょうか」。鑑賞する人も、ただ見るのではなく何か興味や関心をもって接することで、新しい能の魅力に気づくことができるようになるかもしれない。

能楽堂の現状と山本能楽堂のこれから

現在、大阪には能楽堂が2つしかない上、人びとが普段から能文化に接する機会が少ない。佳誌枝さんも能楽堂のこれからのあり方については難しいところがあると言う。能楽堂には個人によって経営されているところと行政が管理しているところがそれぞれ存在する。山本能楽堂の場合は能楽師が個人で経営しているが、行政が管理する能楽堂では、建物自体を業者に業務委託して運営されるようになっている。しかし全国各地にある行政管理の能楽堂は、場所として管理されているだけで能楽師がいない状況に陥ってしまっている。「能楽堂は能文化を守り、継承するための場所なのですが、それが単なる貸しホールのような存在になってしまって、本来の大切にされるべきありかたとは少し異なっているという現状がありますね。しかしそのような能楽堂がたくさんあることも事実です」。単なる場所として能楽堂が残っていくことだけではなく、能文化自体がしっかりと守られ、受け継いでいかれることがより重要である。

将来のビジョンを考える上で、「まずは山本能楽堂がこれから先もずっと存続していくことが一番重要ですね」と佳誌枝さんは言う。これまで山本能楽堂は能の公演を行う場所としてだけではなく、さまざまな人が行き来する場所としてあり続けながら、新しい繋がりや関係を生み出す空間でもあったからだ。新しい人との出会いや新しいアイデアを通して、更に大きな繋がりが生まれていく。「これからも私たちの能楽堂に絶えず色々な人が訪れてくれてコミュニケーションが生まれれば、それが新しい文化や技術の創造にも繋がっていくのではないかと思います」。現代社会において能楽堂という空間は保存されつづけても、能の文化や魅力が将来に残っていかないという懸念がある。しかし、山本能楽堂は能の公演を行い鑑賞する場所という本来の能楽堂のあり方の枠を超えて、その中で生まれる出会いや繋がりを大切にしているのだ。そして人との出会いを大切にする佳誌枝さんの日々の努力は山本能楽堂のオリジナリティあふれる活動の源にもなっている。能文化の伝統を守りながらも時代に沿った変化を遂げている山本能楽堂は「開かれた能楽堂」としてありつづけている。そしてこれからの将来にむけて能の文化や魅力を継承していこうとする能楽堂の努力は日本国内にとどまらず世界のさまざまな人びとに伝わっている。常に文化の灯を消すことなく努力を続けている山本能楽堂はこれからもさらに発展しながら、大阪の伝統文化を守っていく唯一無二の能楽堂としてありつづける。(村上菜月)