速記と人生をともに

速記ってなに?

日本速記協会の理事長を務めた兼子次生さん(78歳)は、速記文化の研究をライフワークとしている。国内に留まらず、海外の速記団体とも交流を重ね、インテルステノ(国際情報通信処理連盟)の日本代表としてローマで講演を行った経験も持つ。兼子さんの著書『万国速記史』は、アメリカ、ロシア、中国の図書館や大学に収蔵されている。

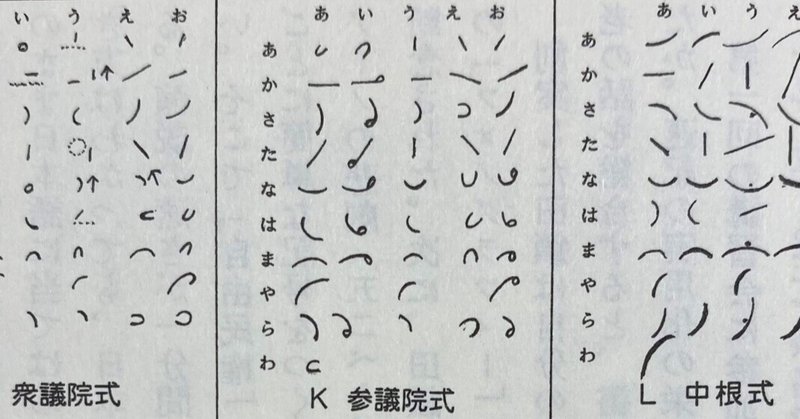

速記とは、簡単な線や点でできた特殊な符号を用いて人が話す言葉をすぐに書き取る技術のことである。日本速記百年記念会発行の『日本速記者名鑑』には、計61個の速記方式が掲載されている。戦前はアナログ技術のテープレコーダーが実用化されていなかったため、手書きによる速記が代表的な技術・文化だった。新聞社において、速記符号は主に電話速記の際に使われていた。今はもう存在しない電話速記は、電話機を用いて遠隔地からニュース原稿を読み上げ、受け手が速記するというもので、毎日新聞では1899年から約90年間にわたり使われていた。

戦後は中学校、高等学校で速記科目を設置した学校もある。さらに、部活動ではスポーツ性を持った競技として1950年代から60年代にかけて隆盛を極め、関西大学でも速記部の人数が100名を超えていた。しかし、これはもはや過去の出来事となりつつある。専門職である速記者を養成する速記教育機関のうち、国立の養成所は2006年までにすべて廃止され、民間の速記学校も2017年に幕を閉じた。音声記録メディアがハイテク化して以降、速記の定義自体も変わり、話される内容をリアルタイムで文字変換する活動全般を速記と言うようになった。

現在、兼子さんが継続している速記研究は、戦後さまざまな労働組合において手書き速記された会議録の解読である。本来は記録者自身が速記符号を文字変換する「反訳作業」を行うが、訳さずに保管されているものが発見され、それらの解読を兼子さんが担っている。訳すことで、それまで解読できなかった戦後教育の歴史や労働者の実態が明らかになり、歴史的資料としての意味を持つようになる。大学の研究者の依頼に応え、兼子さんは全国の速記仲間と一緒に戦後教育労働史の領域で研究協力に努めている。

速記との出会い

兼子さんが速記と出会ったのは高校時代だった。当時進学した大阪市立西商業高校では部活動への参加が必須だったが、特にやりたいことがなかったため、父に相談したところ、「速記やったらどないや」と言われ、この一言で入部を決めたという。

速記部での練習は黒板に書かれた速記符号や筆記の仕方をノートにとり、五十音順に覚えていくというものだった。兼子さんは1カ月遅れの入部だったが、同級生たちの技術をあっという間に追い抜いてしまった。いつしか毎日練習している仲間では相手にならず、練習をサボるようになっていったという。「みんなに合わせた遅いペースでやっていたら、しんどくなる。もっと他に面白いことがある」と思い、吹奏楽部や写真部に出入りしたり、級友とソフトボールで遊ぶ毎日を過ごした。

学年が上がっていくにつれ、「速記を何に使ったら面白いやろうか?」と考えるようになり、速記で日記や手紙を書いたこともあった。速記符号で書けば他人には分からないため、自分の思いを赤裸々に書くことができる。また、符号そのものに疑問を持つ時期もあった。速記の特性上、記した速記符号の解読率は年月とともに低下し、今書いたものでさえも100%の精度で解読することはできない。そこで、兼子さんは1年経っても、10年経っても読める速記符号を常に考えていたという。「ふっと興味を持ったら入り込んでいく性格の反面、飽き性でもあった。それでも、速記符号への興味・刺激があったから続けることができた」。

速記に没頭した大学時代

関西大学法学部に進学すると、高校の先輩の勧誘により速記部に入った。「大学に入ったら速記にけりを付けなあかん。もし通らなかったら速記を止めてしまえばいいじゃないか」という思いから、日本速記協会の速記技能検定試験の1級に合格することを最優先の目標とした。速記を専門に学ぶ速記学校で2年間勉強しても、1級の合格率は5%に満たない。しかし、兼子さんには1日1回大学の昼休みに反訳の練習を続ければ、合格できる自信があった。そこから1年間、扱っていた速記方式は関大が使うものとは異なり、自己流で学んだ。検定の1、2週間前には高校の先輩が働く大阪の速記学校で本番に向けた実践的な練習に取り組み、2年生の冬に2級、3年生の4月には目標にしていた1級に合格し、日本速記協会に入会した。

検定対策と並行して速記研究にも取り組んだ。当時の関大速記部は総勢100名を超える大組織で、全国的にも速記が熱を帯びていた。彼らの主な入部目的は、速記の技術を習得して資格を取り、1時間あたり3000円から5000円の速記料を稼ぐことだった。しかし、兼子さんは「お金が儲かるからという次元の低い価値観を持ってはいかん。もっと大事なことが大学生にはあるんじゃないか」と批判的な視点を持っていた。「速記の理論を研究して速記をよくするとか、速記の文化をまとめて記録して残していくこと。これぞ大学生がやるべき仕事じゃないか」と兼子さんは感じていたという。それから現在に至るまで、速記方式全体や速記文化の研究を行うようになった。

大学時代、協会会員として検定試験の運営を補助している間、検定会場に集まる大勢の会員に声を掛け、同じ文をそれぞれの方式で書いてもらって比較し、機関誌で発表もした。多くの研究者は、自分が扱う方式の範囲内に留まり、主観的な研究になる。しかし、兼子さんは速記全体を比較・評価する客観的な立場をとった。「誰もやっていないというのが原動力。自分の知識欲で吸収したものをテーマごとにまとめていくのが楽しい。お金のためではない」。この考えは、大学生の時から今も変わらない。

新聞社の記者時代

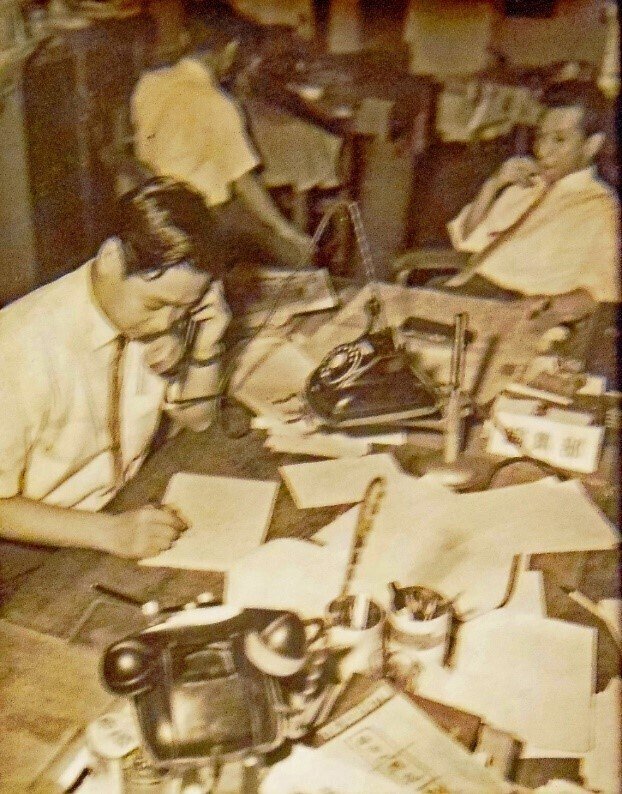

大学生の時、兼子さんは西日本新聞社でパートタイマーとして働いていた。球場にいる記者から電話で伝えられるプロ野球の試合経過を、本社で聞きながら速記するのが仕事内容だった。記者の言葉を止めてはならず、非常に緊張感ある現場だったという。検定1級を所持していたため、試験もなしに働くことが決まったが、こうした仕事をしている学生は非常に珍しかった。早くから送稿の全自動化に踏み切った朝日新聞社は速記記者の配置転換や首切りが始まっていたが、兼子さんは「当時が速記のピークだった」と話す。事実、新卒の社会人よりも稼いでいたという。

大学を卒業した1966年、兼子さんは日刊工業新聞社に入社した。「一般紙は激務だが、業界紙なら普通のサラリーマンのように暮らして、速記文化の研究を続けられる」という思いがあった。仕事上の印象的な経験は、神戸市政記者クラブの定例市長会見の取材である。市長の発言を聞きながら、新聞の原稿を速記で書き上げるという仕事だった。通常、速記でメモすることはあっても、原稿を仕上げる際には使わない。しかし、日刊工業新聞は締め切りの時間が早く、会見終了直後の正午過ぎまでに原稿を送らなければ紙面に組んでもらえなかった。そのため、会見を聞きながら同時に原稿を速記でまとめる作業をしていたという。会見後は記者クラブに戻って外線電話で送稿する。もし原稿を上げるのが遅ければ紙面から漏れてしまうが、いち早く電話機を抑えて送稿すれば絶対に間に合う。この執筆方法はこれまでの速記経験を生かしたもので、同じやり方をできる人は周りにいなかった。兼子さんの速記は他の記者にはない「最強の武器」だった。

西日本新聞社時代の兼子さん(本人提供)

国内外の速記文化への貢献

新聞社の仕事と並行して、兼子さんは速記文化に関係する活動にも取り組んできた。例えば、1982年には「日中速記友好関係」の樹立という大きな成果を挙げた。これは思い付きから生まれたものだ。速記研究を行う友人が、中国の速記の本を入手しては、次々と送ってくれていた。兼子さんはそれらの本の著者や出版社に向けて、「日本と中国の速記界の友好関係を樹立しませんか」と手紙を書いた。「もしも返信があれば日中で速記文化の交流が可能になり、世界の速記文化の貢献にも繋がる」という思いだった。1カ月が経った頃、速記方式の考案に注力していた江西省の陳栄浜先生から「手紙を受け取りました。お互いに友好交流をしましょう」と書かれた返信が来た。この瞬間に速記を通じた日中の友好関係が始まった。

まず、親睦を深めるため、日本に招いて交流することを企画し、日本速記協会と交渉して中国の速記界を代表する4名を招いた。兼子さんは関西の滞在を担当し、唐招提寺や嵐山を案内した。友好訪日団員の4名が東京観光をしている間は、兼子さんはいつも通り新聞社に出勤した。職場には叱られる恐れあったため、この活動を一切言っていなかったという。最終日にはパーティを開催して大いに楽しむなど、初めての試みは互いに満足した状態で終えることができた。

この時に参加していた旧満州建国大学卒の顔延超さんは日本語を話すことができたため、帰国後も日本からの情報を翻訳して中国国内に流すなど、コミュニケーションを取り合った。その甲斐あって、1986年には中国速記90周年祝賀行事に参加し、それ以降も、書籍や手紙、速記情報の交換といった交流を続けた。しかし、現在は当時来日した4名の方は亡くなっている。彼らの息子・孫と会うそうだが、彼らはタイプライターで打つ速記が主である。手書き速記を続けてきた兼子さんとの違いはあるが、互いに同志の意識を持ち、友好関係は個人的な人間関係をもとに続いている。『中国速記百年史』には中国速記界の交流の事例として兼子さんの名が46回も登場し、中国の速記界にとってもシンボリックな位置づけになっている。「そのように評価してくれたことは光栄に思うし、中国の方には本当に感謝している」。

友好訪日団員の唐亜偉さんと兼子さん(本人提供)

「僕には企画力とまとめる力がある」と話す兼子さんは、他にも速記文化に関係するイベントも主催してきた。日本が速記120周年を迎えた2002年、アメリカ、韓国、中国を含めた4カ国から世界の機械速記を扱う方たちを東京に招き、国際会議を開いた。諸外国に比べて、日本では生字幕が普及しておらず、「日本もこういう新しい技術の開発を急ぐべきだ」という思いからだった。

2012年の130周年には、速記の進化をアピールするため、講談師が話す内容を機械速記で瞬時に文字変換する凄さを見せるというイベントも企画した。これらは、日本速記協会の記念事業として実施されたが、実際には兼子さんが主導していたものだった。

これまで兼子さんはいくつも書籍を出版した。55歳の時に出版した『速記と情報社会』は、片道30分間の出勤中の電車内で、速記符号で原稿を書き、帰宅後に文字起こして3カ月ほどで完成させた。

大切な文化を未来へ

「一生やりたいことをやるためには75歳が限度。会社を辞めてヨレヨレになって何もできなくなったら、人生として間違ったことをしていることになる」。そのような理由で75歳の時に、当初勤めていた関西サイエンスフォーラムを退職した。78歳になった現在、手書き速記を未来に繋げようと努めている。これまで調べてきた速記史の総仕上げとして、海外の速記史や機械速記の歴史に続き、これから日本版を仕上げる予定だ。歴史研究の後は、方式ごとで理論の比較やまとめを行う予定だが、体力的な厳しさも感じているという。そのため、いくつもの方式を扱うのではなく、自分が使用していた範囲での理論化を意気込んでいる。

現在、手書き速記に代わり機械速記が全盛である。しかし、再び手書き速記を甦らせる方法があるという。兼子さんが考える方法は、AIによる文字認識技術を応用するものだ。タブレット上で速記符号を書くと、それをAIの言語処理能力によって同時翻訳する。「話すのと同等のスピードで書くことができる手書き速記を用いることは、日本人の文字書きの革命にもなる。さらには、手書き速記の復活につながる」と兼子さんは熱く語る。技術は革新があり、新しい技術が出現するたびに上書きされるが、人間が持つ手書き速記という技能は変わらない。テクノロジーとテクニックは別であることを踏まえれば、時代が変化しても、手書き速記が消えることはない。「僕がまだ20代であれば、チャレンジしていくんだけれども...。AIを手書き速記に応用することは夢であり、遺言として残していきたい。こんなことを言っている人は誰もいない。僕みたいなへそ曲がりは、人がやらんことからやるということで興味を持ってしまったのかもしれない」。歴史ある手書き速記を絶やさないよう、これからも兼子さんは後継の育成に奔走する。(山本凌也)