「光る君へ」について

大河ドラマ「光る君へ」の視聴率は、歴代の大河ドラマと比較すると、あまり芳しいとは言えないようである。

今の世の中だと、リアルタイムで視聴しない人も少なくない。ビデオ録画したり、「NHK+」で視るという人もいるだろう。したがって、リアルタイム視聴率の数字自体、もはやあまり参考にはならないようにも思う。お茶の間で家族そろってテレビを視聴する時代ではないからである。

と言うのも、僕の周囲の人たちの間では、「光る君へ」の評判は、決して悪くないからである。むしろかなり好意的に受け容れられているように思われるのだ。平安時代の話でもあり、資料があまり残されておらず、脚本家が思い切って大胆にフィクションを盛り込めるのも、ドラマとしては却ってプラスに作用しているのではないだろうか。何回も手垢がつくほど繰り返しとり上げられている戦国モノ、幕末モノだと、こういうわけにはいかない。

1月頃、「光る君へ」に対する不安要素についての記事を書いた。

いわく、①似たような名前の登場人物が多いから、一般視聴者は混乱するだろうとか、②武家と違ってお公家さんの争いは地味で陰湿だから、テレビ的に「映えない」とか、③「平安時代のセックス&バイオレンスを描きたい」と言ったところで、NHKとしては限界あるんじゃないのかとか、ネガティブなことを幾つか並べたと思う。

①については、登場人物の血縁関係とかを正確に把握している視聴者はむしろ少数派であろう。僕なんかも、Wikipedia等で確認しなければならないようなことが頻繁に発生する。まあ、あんまり厳密に細かいことを気にしなければ、さほど問題になることではないのだが。

②についても同様である。官位も官職も定数があるから、身内同士での足の引っ張り合いによる政争が主たるテーマという感じである。武家みたいに弓矢を交えたりしないだけに、陰湿な駆け引きや騙し討ちとか、利害関係に基づく合従連衡とか、わりとエゲツないエピソードもあって、これはこれで楽しめる。韓国の歴史ドラマに出てくる両班同士の宮廷でのドロドロな醜いバトルと雰囲気がちょっと似ている。

③については、露骨な濡れ場はないものの、まあこれは昨今のテレビ業界のコンプライアンスというか、オトナの事情を鑑みれば、NHKならずとも、仕方がないことであるが、まずまず健闘しているのではないだろうか。たとえば、一条天皇と中宮定子が、「大事なおつとめ」のために、皆の見ている前で、真昼間から奥にこもるシーンとか、道長とまひろが廃屋で何度も逢引して関係を結ぶシーンとか、道綱が夜這いに失敗するシーンとか、道隆や伊周が定子に向かって、「皇子を生め」と執拗に言い募るシーン等々、直接的な性描写はできるはずもないが、当時の貴族社会において、セックスが重要なファクターであることについて、目を逸らさずに、しっかりと描こうとしている姿勢はうかがえる。

ということで、僕としても、毎週、「光る君へ」には、まあまあ楽しませてもらっているし、当初、予想していたよりも頑張っているやんというのが、現時点での個人的な評価ということになる。

このドラマでは、紫式部(まひろ)と藤原道長が、幼馴染であり、愛人関係でもあったという設定になっているが、もちろん、史実については定かではない。

道長が、自身の娘である中宮彰子の女房として紫式部を登用して、一条天皇の関心を惹くために、パトロン的立場から「源氏物語」執筆を支援したのは間違いなかろうが、両者のプライベートな接点がどの程度のものであったかは不明である。遠い親戚とはいえ、身分があまりにも隔絶してしまっているので、普通に考えれば、肉体関係を結ぶほどに親密なつきあいを持つ機会があったようには思われない。

それでも、世の中には「珍説」があるみたいで、紫式部と藤原道長は愛人関係であっただけでなく、紫式部の娘である大弐三位の本当の父親は、藤原道長であったというようなことを言う人までいるらしい。

紫式部は、親子ほど年齢差のある藤原宣孝の後妻になって、娘である大弐三位(藤原賢子)を生んでいる。しかしながら、今みたいにDNA鑑定もないし、ドラマを見ていても明らかなように、後世に比べると、性的な規律はかなり緩かった時代であることは間違いないので、道長との間に何らかの接点があったとすれば、子どもが生まれるような行為が絶対になかったという証明もまた困難であろう。

と言うのも、大弐三位(藤原賢子)という人物は、紫式部くらいの家格の出身者の娘としては、異例なくらいの大出世を遂げているからである。

賢子の結婚相手は、関白であった藤原道兼(藤原道長の兄)の次男の藤原兼隆である。正室ではなかったとしても、これはかなりの格差婚と言わざるを得ない。兼隆は、道長の側近であるが、たいした実績は残していないし、父親同様にあまり評判の良くない人物だったみたいだが、正二位、中納言にまで昇っているから、堂々たる上級貴族である。

さらに、親仁親王(後冷泉天皇)の誕生に伴い、賢子はその乳母に任ぜられている。親仁親王は後朱雀天皇の第一皇子で、母親は藤原道長の娘の藤原嬉子(中宮彰子の妹)である。後朱雀天皇は一条天皇の第三皇子で、母親はやはり藤原道長の娘の中宮彰子である。この辺は、家系図でも見ながらじゃないと、頭が混乱してしまうくらいにややこしいが、後朱雀天皇も後冷泉天皇も、藤原道長の外孫であるから、血縁的には、叔母が甥のところに輿入れしているということになる。

いずれにせよ、後の天皇になるべき第一皇子の乳母など、誰にでも任せられるものではないし、道長らの意向を踏まえつつ、それはそれは厳しい人選が行なわれたことは間違いない。

その後、賢子は東宮権大進の高階成章と再婚して、そちらでも子をもうけており、さらには後冷泉天皇が帝に即位したタイミングで、女性ながら従三位という高位に昇り詰めている。母親の紫式部は無位無官で、本名さえ定かではないのに、娘の賢子は正式な官位を授けられて、ちゃんと後世に名前も残されているのであるから、この違いはかなり大きい。

ちなみに、彼女が大弐三位と呼ばれているのは、夫の高階成章が大宰大弐に任ぜられたからである。

いずれにせよ、父親も夫も正五位下どまりで、受領クラス(=中下級貴族)出身だった紫式部の娘としては、破格の出世ぶりであることから、「賢子=道長の娘」といった珍説が生まれたのであろう。

まあ実際には、「源氏物語」の著者として、中宮彰子サロンの中心人物であった紫式部に対する一種の論功行賞として、道長あるいは彰子の意向もあり、娘の賢子が取り立てられたと考えるのが妥当なのであろう。もちろん、賢子も母親の血を引いて優秀な人物であったことであろうし、抜擢されたポジションでしっかりと実績を挙げたからこそ、出自から見れば異例とも言えるような出世を遂げたのだと思われる。

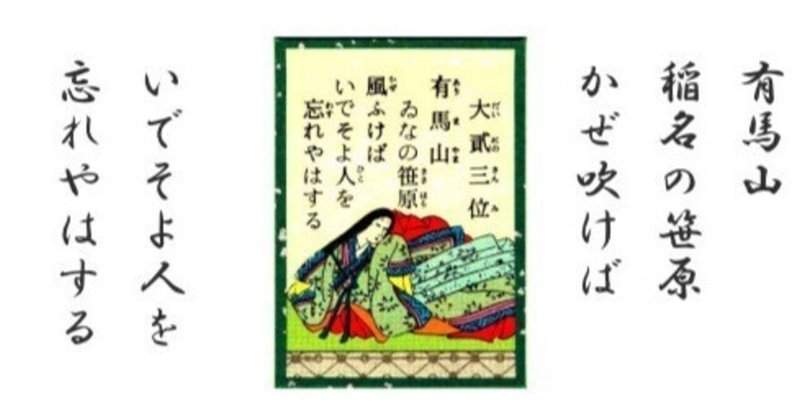

百人一首では、紫式部、大弐三位の母娘揃って和歌が選ばれている。「ライバル」清少納言の方も、曽祖父(清原深養父)、父親(清原元輔)、娘(清少納言)と三代にわたって選ばれているように、学術や文化芸術における才能というものは、やはり遺伝するもののようである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?