ただしい医療との付き合い方「どこへ行ってもよくならない」を解決する方法 その4、なぜ通常医療以外に頼るのか?

その1,「治ると効果があるの違いなど。」その2,「補完代替医療って何??」、その3、「エビデンスとは?東洋医学 vs 西洋医学は正しいの?」といろいろなことを書いてきましたがこの最終章では「人はどんな状況で補完代替医療に頼るのか?」という点についてまとめていきたいと思います。結論から言ってしまえば治らない、治りづらい疾患があると人は補完代替医療に頼る。という事なのですがその事について色々と学術的な根拠などを交えながら説明して参ります。

1,なぜ通常医療以外に頼るのか?

①医療社会学と医療人類学

社会学分野の一つに「医療人類学」というジャンルが存在します。医療社会学に似た分野ですが医療システムよりも『患者の受療行動』に注目している学問という見方もできます。以下、論文から定義を抜粋します。★1

医療人類学という学問の体系化に先駆的な役割を果たしたFosterらは、「医療人類学とは、医療システムの通文化的研究を通して、健康と病気の発生に影響を与える生物生態学的(bio-ecological)および社会文化的 (socio-cultural )要因について、現状と人間の全歴史を比較文化的に注目しようとするもの 」であるとしている。英国における医療人類学を確立したHelmanは「医療人類学とは 異なる社会文化的背景を有する人々が、病いや健康の原因をどのように考え、 病気になったときに、どのような対処法が適しているか考えどのような行動をとろうとするかなどを扱う研究分野である」とし病者の医療行動を軸にとらえている。

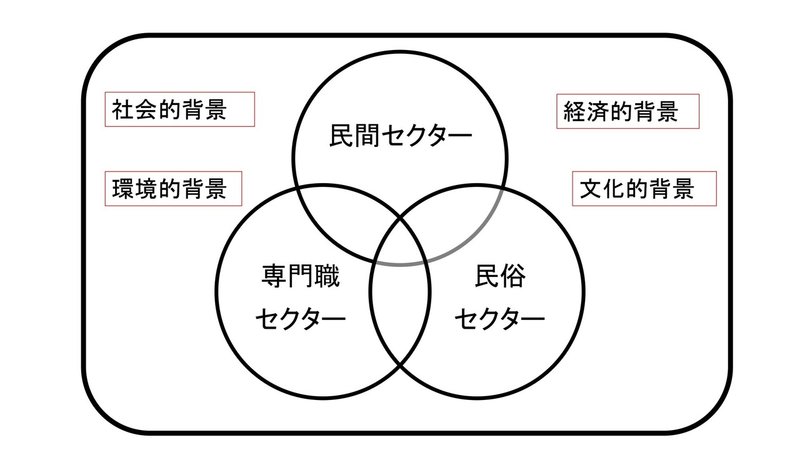

医療社会学では医療制度について「多元的医療システム」という言葉で説明されますが(その2、でも説明しました。)医療人類学では多元的ヘルスケアシステムとして以下のような分類で説明されます。★1

(1)民間セクター(popular sector):自己治療や家族・知人などの素人間のネットワークからなる医療 。古くから家庭の医学と言われてきたものや、工業性医薬品(市販薬)、民間薬、健康食品、サプリメントの利用などがこれに該当する。

(2)民俗セクター(folk sector ):漢方や鍼灸、 信仰や宗教的治療、多くの伝統医療・民間医療の治療家による準専門的医療。近年、補完代替医療として注目されているものの多くはこの範疇に入る。

(3)専門職セクター(professional sector ):病院や診療所などで行われている。科学的な生物医学に基づく医療。制度として認められている正統医療。

受療行動としても以下のような重要な考察がまとめられています。

人々の受療行動 (illness behavior)は病者の属性 (社会経済的背景、病気に関する経験や信念のパターンなど)、 治療者の属性(民族性、地域性、専門性、人間関係の広さなど)、病気そのものの性質 (病因や症状の種類や重症度など)、 病者を取り巻く家族・親族・地域 共同体の病者への関わり方、そして治療法の選択や評価を支配している社会規範・諸制度など、さまざまな要素が絡み合って決定されることが知られている。多くの人々は、心身の不調を認識すると、まずは民間セクターにおいて自己治療を試みる。しかし、そこでうまく自覚症状が解消しなかったり逆に悪化したりした場合に、人々はそれぞれの価値観に照らし合わて、専門職セクターを受診するか、民俗セクターを受診するかを選択する。先に専門職セクターを受診したものの、そこでの診断・治療に満足がいかなかった場合、民俗セクターのよい治療家を探して受診するということがある。また、これまでの受療経験から西洋近代医学に対する不信感を抱いている者や、できる限り自然な索材を使い自然治癒力を導く治療法を求める者は、はじめから民俗セクターを利用する。病者はこのヘルス・ケア・システムの中を縦横無尽に渡り歩きながら、自分の不調に適切に対応してくれる治療者をみつけていることがわかる。

その人の価値観、生活、病気の症状など様々な状況に応じて、人々はサプリメントや売薬、鍼灸、病院の治療などを使い分けていることもが見てとれます。まさに「ケースバイケース」で医療を選択していることが見てとれます。

②「受療行動」に注目する。

一般的に人々が民間医療・補完代替医療を利用する場合として医療社会学者の黒田らは以下のような分類をしています。★2 これは非常に興味深い指摘で鍼灸院を利用する患者さんの特徴とも当てはまる部分があります。以下に私の解説も含め引用していきます。

A,明確な白覚症状があるにもかかわらず正統医療では異常が検知できず, 疾病カテゴリーに合わない状態

心身症、自律神経失調症、うつ状態のような状態。病院では異常なしと診断されることが多い。ストレス性の疾患など。

B、筋肉や骨などの痛みで正統医療では対処できない状態

慢性疼痛、腰痛症などいわゆる痛み系疾患など。

C、正統医療では完治することがきわめてまれで、症状をコントロールすることはできるがそれも必ずしもうまくいくとはかぎらないような状態。

慢性疾患、精神疾患、体質によるもの、緩解が難しく長期化するような疾患など。

D、 正統医療では決定的な治療法がなく生命の危険があるような状態

がんや難治性疾患。終末医療など。

・・・あえて言うならば鍼灸院を訪れる方の中には「どうしていいのかわからない、問題を整理・理解できてない」というパターンもありますがこれは例外的でほとんどが上記分類にあてはまります。

また補完代替医療にはよく「適応疾患」、「適応症」というものが存在します。あくまでも参考・目安程度というものも多く注意する必要がありますが1979年にWHOも鍼灸の適応症を出しています。これも科学的根拠に基づいているわけではありませんが参考までに挙げておきます。

神経系疾患

神経痛・神経麻痺・痙攣・脳卒中後遺症・自律神経失調症・頭痛・めまい・不眠・神経症・ノイローゼ・ヒステリー

運動器系疾患

関節炎・リウマチ・頚肩腕症候群・頚椎捻挫後遺症・五十肩・腱鞘炎・腰痛・外傷の後遺症(骨折、打撲、むちうち、捻挫)

循環器系疾患

心臓神経症・動脈硬化症・高血圧低血圧症・動悸・息切れ

呼吸器系疾患

気管支炎・喘息・風邪および予防

消化器系疾患

胃腸病(胃炎、消化不良、胃下垂、胃酸過多、下痢、便秘)・胆嚢炎・肝機能障害・肝炎・胃十二指腸潰瘍・痔疾

代謝内分泌系疾患

バセドウ氏病・糖尿病・痛風・脚気・貧血

生殖、泌尿器系疾患

膀胱炎・尿道炎・性機能障害・尿閉・腎炎・前立腺肥大・陰萎

婦人科系疾患

更年期障害・乳腺炎・白帯下・生理痛・月経不順・冷え性・血の道・不妊

耳鼻咽喉科系疾患

中耳炎・耳鳴・難聴・メニエル氏病・鼻出血・鼻炎・ちくのう・咽喉頭炎・へんとう炎

眼科系疾患

眼精疲労・仮性近視・結膜炎・疲れ目・かすみ目・ものもらい

小児科疾患

小児神経症(夜泣き、かんむし、夜驚、消化不良、偏食、食欲不振、不眠)・小児喘息・アレルギー性湿疹・耳下腺炎・夜尿症・虚弱体質の改善

・・・ずいぶんと幅広い印象があります。そして痛み系疾患だけでなく治りづらい疾患、コントロールしづらい疾患、慢性疾患なども並んでいる様子が見てとれます。1979年の分類であり現在RCT(ランダム化比較試験)を行い効果を測定したら有意差が出ないもの、すなわち効果があまりないという疾患も多く存在するでしょう。しかしながらそれはあまり問題ではありません。患者の受療行動に注目すると

通常医療では治りづらい疾患、治らない疾患が存在する → 補完代替医療(民俗セクター)に頼る人が現れる → 因果関係はともかく、治療を行った事である程度良くなる人も出る → 適応疾患として認識される。

という図式が容易に想像できます。

つまり効果があろうがなかろうが、その方法が法律で禁止されていようが治りづらい疾患・治らない疾患がある限り人は補完代替医療を求める。という見方もできます。エビデンスがあるからその治療法が続いているのではなく、治りづらい・治らない疾患に対し期待をもって頼るのが補完代替医療の領域なのではないか?と考える事もできます。プラセボ(心理的な効果)も含めて、何件かのうち一件でも良くなればその治療法が効いたと認識されて、ほかの人の期待度も上がり更にプラセボ効果は高まるのかも知れません。

また治りづらい・治らないような病気になってしまったときに家族や友人はお守りを贈ったりするかもしれませんし、その人のために祈るようなことをするかもしれません。それを「エビデンスがないからダメ」という理由で非難することや否定することは誰にもできません。補完代替医療にはこれに似た側面があるのです。ですから補完代替医療(鍼灸などの民俗セクター医療の意味)はどこの地域にも存在しますし、これからもなくなることはありません。そしてだからこそ補完代替医療と付き合う際には個人の好みだけでなく「科学的な根拠」、「その治療法の限界」、「選択の順序」などが大切なのです。そうしなければ病気を見逃したりして不利益があることもまた事実なのです。これはこのnoteを通して何度も書いている私が一番言いたい話なのでよく覚えていただくと嬉しいです。

出典

★1 辻内琢也ら:心身医学研究における医療人類学の貢献

★2 黒田浩一郎 :民間医療と正統医療の地政学的 "関係"

2,ナラティブの医学

ここではナラティブの医学について書いて参ります。ナラティブとは物語、語りのことです。よく誤解されエビデンスベースの医学(EBM )とナラティブベースの医学(NBM)が対比されて語られることがあります。例えばNBMは良いけどEBMはダメだ、みたいな語られ方をします。しかし、それは正しくありません。EBMはNBMの要素を含む医学体系であり密接に関係しているのです。どちらが良い悪いという話でもありません。

①医療の場面でのナラティブとは?

病を患うことはそれまで普通にできなかったことが出来なくなったり、当たり前だと思っていたことが当たり前でなくなったりします。特に慢性疾患の場合は病気を治して元の生活に戻るというよりはその病と共に生活していかねばならないことも多いでしょう。それまで持っていて認識が通用しなくなり過去と未来を同時に失うことで起こる個人史の崩壊こそが病を患うことの本質とも言われています。★3

患者は自分の病を語ることを通して自らの世界を再構築しようとします。病の経験とは語ることと分けられず、語ることで整理されて経験が形作られていくのです。このナラティブは事実に基づいているとも医学的に正しいとも限りません。それでも医療者と患者がナラティブを共有することは治療を行う上でとても大きな意味があります。

また医療人類学者のクライマンは患者や家族が語る特定の病のエピソードについて抱いている考えのことを『説明モデル』と呼びました。★4 例えば「職場で心筋梗塞で倒れた人が居た。自分も最近胸が苦しいから心配になった。」というような話がそれに当てはまります。これも医学的に正しいわけでも、事実でない場合もあるでしょう。しかしコミュニケーションの観点から考えたらとても大事な情報なのです。

ですので、もしもあなたが患者の立場で良いお医者さんや良い治療者(セラピスト、鍼灸師など)を見つけたければ見るべきポイントは二つです。あなたのナラティブ、語りをよく聞いてくれるか?まずはこれが大切です。それから、逆に治療者側のナラティブはあまり必要ありません。治療者側は客観性や科学的な根拠の方が大事なのです。治療者がどんな思いでどんな体験を経てこの治療をしているか?ゴッドハンドやカリスマ治療家と言われるような人はすぐに自分のナラティブを語りたがり、どんなすごい師匠がいるか、どんな有名人を治療してきたか、というようなアピールをしたがります。しかし、治療した結果を論文や症例報告などの形に残してなければ第三者がどのような経過をたどりどのように改善したのか?判断しようもなくそれはプロとしては相応しくない態度だとも言えるかもしれません。あなたの話をよく聞いてくれて共感してくれ、かつ客観的な(科学的根拠に基づいた)アドバイスをくれるような治療者を探すのが良いでしょう。どちらか片方だけに偏っていては絶対にダメなのです。

②病気行動について

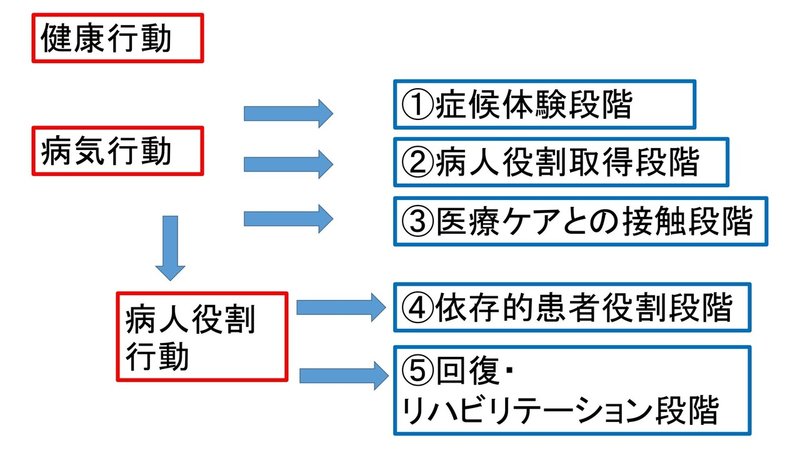

健康と病気にかかわる人間の行動は大きく分けて3つあると言われています。健康行動、病気行動、病人役割行動です。

健康行動とは症候のない段階において自分が健康であると考えている人が行う健康増進、疾病予防のために行う行動のことです。

病気行動とは痛みや不快身体的な不調などなんらかの自覚症状によって自分は病気だと感じている人が病名の確定や援助などを求めて医療機関受診など適切な治療を見つけようとするための行動のことです。

病気行動がさらに進むと病人役割行動になります。これは病気であることが確定したことを前提に専門家の援助を受け病気から回復しようとする行動のことです。例えば医師の指示に従って食事制限をしたり処方された薬を飲むような行動がこれに当てはまります。

病気行動について上記図のように5段階に分けて示したのがサッチマンによるモデルです。★5 時間軸に従い区分しています。必ずしも全ての人が①から⑤に一方的に進むわけではなくある段階で止まったり、前の段階へ逆戻りしたりする場合もあります。しかし病気行動のプロセスにはそれぞれに異なる意思決定と問題解決を必要とする複数の段階があること、社会文化的要因と共に、主観的知覚、解釈、意思決定といった心理的要因が影響していることを明確にしているという点でとても重要です。これまでにエビデンスとの付き合い方や、情報選択の仕方、コミュニケーションの重要性などについて説明してきましたが病気行動に伴う意思決定を行う際にそれらがお役に立てれば幸いです。迷うことが少なくなればより良い選択をしやすくなるはずです。

①症候経験段階 どこか悪いと何らかの変調を感じることから始まります。これは医学的な視点でなく日常的な社会生活に何らかの支障が出ているという視点によるものです。自己治療を試みたり医療機関の受診を迷ったり遅らせたりしているのもこの段階になります。

②病人役割取得段階 自分が病気であり専門的ケアを必要とする、と認識する段階です。自覚症状に基づき専門家ではない家族や友人に助言や情報を求めたり探したりする段階になります。

③医療ケアとの接触段階 専門的な医療ケアを求める段階です。この段階で初めて受診という形で医療、医療機関に接触します。ここで素人間での病状をめぐる解釈に専門家からの判定が下されることとなります。ただし個人がその判定すなわち診断を受け入れるとは限りません。それを拒絶し他の医療機関に移ることもあり得ます。

④依存的患者役割段階 自己管理を医師に委譲し処方された治療を受容し従うことを決める段階です。ここで初めて病者は患者となり、患者ー医師関係など様々な要因が影響を与える事になります。

⑤回復・リハビリ段階 患者役割を放棄しようとする段階です。急性疾患の場合は完治すれば元の生活に戻りますが完治が難しい場合や慢性疾患の場合病気〜健康行動のサイクルを繰り返す事になります。

★3 Bury M. Chronic Illness as Biographical Disruption

3,終わりに。補完代替領域における「医療連携」の理想と問題点

補完代替医療を行う鍼灸院等の施術所、そして現代医学的な治療をする総合病院、毎日の健康管理をしてくれるクリニックなどが手を取り協力し、それぞれ得意な分野で患者さんに貢献出来たら素晴らしい事ではないでしょうか?実は、ずいぶん前から厚生労働省は地域における医療連携を進めています。これは総合病院のような大きな病院と街のクリニックの連携を進める方針のことで、日ごろはかかりつけ医に診てもらい、必要なら精密検査を総合病院で行ったりし、お互いに役割分担をすることで負担を減らす目的などがあります。また2025年に団塊の世代が75歳を迎え介護が必要になる人が多くなると予想されていることもあり現在では病院と介護分野の地域連携も進められています。

しかし、残念ながら補完代替領域の鍼灸施術所などは医療や介護連携の中に入ってけていません。もちろん、業界団体などは連携を勧めています。個人的に医療機関や介護施設と連携している人もいます。そして東京大学病院など一部、大学病院の中には鍼灸外来もあります。ですが街にあるような一般的な鍼灸院が医療機関や介護施設と連携体制が出来ているか?というとまだまだ少ないのが現実ではないかと思います。

これには様々な理由があります。例えばクリニックの中で自費の鍼灸治療をやることは混合診療の観点から難しいのです。そのためになかなか、クリニックの治療の中に鍼灸が取り入れ難い制度上の問題もあるのです。しかしながら一番の理由は独自の理論体系と独自の言語を持つ鍼灸師や東洋医学の使い手が医師や医療、介護関係者とうまくコミュニケーションを取れない点にあるのかもしれません。これは本当に残念で、こうなってしまうと東洋医学的な治療を希望する患者さんが一番不利益を被ってしまいます。このnoteを通し何度か説明していますが現代医学的な判断が大事な場面というのは確実にあるのです。逆もまた然りです。患者さんのためにベストを尽くすことに東洋医学や西洋医学の違いもないはずですのでお互いの良い部分を認め合っていくことが大切だと思われます。

鍼灸などの補完代替医療は「科学化」そして「共通言語化」を進めなければなりません。ツボの名前や東洋医学的な概念は一般の医療従事者が理解できることは少ないです。連携して、チームとして治療に当たる場合には誰にでもわかるような表現でないと伝わりませんし意思の疎通も出来ません。これからの時代のことを考えると鍼灸師などの補完代替医療関係者はカルテ記載の時点からこのことを意識する必要があるのです。また、治らない・治りづらい疾患が増えている時代背景もあり医師をはじめとする医療従事者も補完代替医療に対し理解を求められています。世界医学教育連盟(WFME)グローバルスタンダード 2015年版準拠「医学教育分野別評価基準日本版」でも医学部教育の中で補完医療と接点を持つことが明記されています。相互理解が重要になってきます。

私は伝統医学系の医学会が主催する地域医療連携研究会に参加して、医師や他の医療従事者の方々と意見交換やコミュニケーションをする事が多いです。「こんな時、●●科を受診すれば解決できる。」、「▲▲科ではこんな検査をする。」などの情報や地域病院の特性などを幅広く勉強する様にしています。健康や医療の問題は簡単に解決できるようなことばかりではありませんがもしも自分が患者の立場なら、より満足が行くような対応をして欲しいと思うからであります。少しでも治らない・解決出来ない不調で悩む方のお役に立ちたいと思いこのnoteもまとめました。

長くなりましたがこのシリーズはこれで終わりになります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。私に直接質問したい方はまでメール(kenjiroushiraishi@hotmail.co.jp @は小文字に。)下さい。よろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?