「私を構成する42枚」を選ぶにあたっての考え方

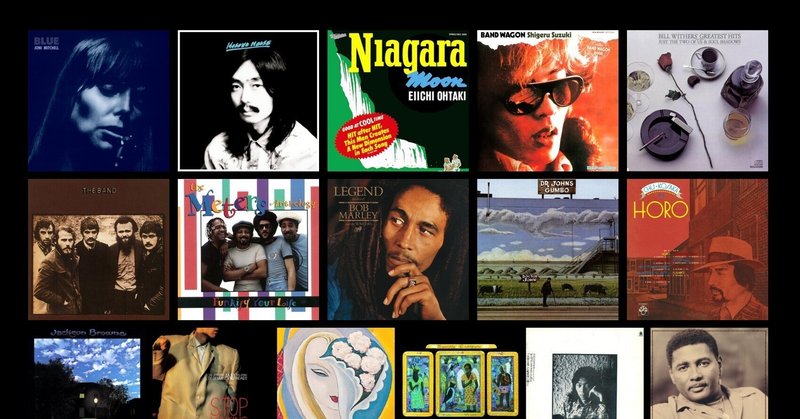

SNS上で「私を構成する42枚」が昨年末ぐらいから流行しているらしい。たまたまFBに友人が公開していたので、興味を持って自分自身の42枚を選択してみることにした。

友人にも「どうして42枚なの?」と尋ねたが、彼自身「知らない」という。ネットで検索してみると、どうもこの42枚を選ぶサイトの『Show Option』から変更すれば"Top 42"以外にも"Collage", "Top 100", "Top 40"にも変更することができるらしい。したがって42枚そのものには意味が無いが、見かけ上は最初の10枚以降、12枚、20枚と表示されるアルバムジャケットの大きさが小さくなることで順位制が高まるところに意味があるのだろう。

実は以前「私を構成する9枚」を作ってみたことがあるし、noteに70年代から90年代までのレコードを10枚ずつ選んでいるので、”Top 42”なら楽勝だろう、と高を括っていたのだが、42枚を選ぶ段階で音楽界への影響力を考慮するとどうしても佳作や聴き込み回数が低いものは消え去り、選択した後にその順番まで考え始めると意外と難しかった。

「私を構成する42枚」を選ぶ際に、改めて自分なりに考えた方を整理してみたい。

まず「他人が選ぶ名盤であっても、<私を構成する>というぐらいだから、人生の中で一番頻繁に聴いた、あるいは一時頻繁に聴いていたことがある」ものに絞るべきではないか、ということ。当然この中には「昔はよく聴いたが、最近はすっかり聴かなくなった」ものも含むべきだろう、と思う。一生涯で通算で何回聴いたかが重要、という訳だ。

次に考えたのは、「同時代で聴いたものに限るか、あるいは同時代には聴き逃したが、後々に大変気に入ったものを含むべきた」という疑問だ。これについては今回は「同時代で聴かなくても、出会って以降頻度多く聴いたものであれば含むべき」と考えた。

最後に、「頻度を優先すると、どうしても最近気に入ったものの頻度は落ちるが、その際にそういった音源の不利な点は斟酌すべきか」という点。これについてはシンプルに「あくまでも頻度」を重視すべき、と考えた。

以上を考慮した上で上記42枚を選んだのだが、それでも過去選んでいない、ディスクも選んでしまったので、ここで言い訳がましくその理由を記すことをご容赦頂きたい。

1. Hosono House by Haruomi Hosono

ちょうど今年は本アルバム発表50周年で、オリジナルを完全再現した記念アルバムも発表されるようだが、発売当初は地味だったのを覚えている。

それでも昨今、細野晴臣の音楽界への影響はますます巨大になり、亡くなった坂本龍一も本アルバムでの細野さんの作曲技法には驚かされた、と言っている。同時代では個人的には“Niagara Moon"や”Band Wagon”の方がより頻度高く聴いていた訳だが、もし若い人にどれか一枚推薦してくれ、と尋ねられたら今ならこちらを推すだろう。

2. The Band by The Band

1969年作のこのアルバムも過去選んだことが無いのは同時代に聴き込んだわけではないからだ。それでもその後の音楽界への影響力、そして楽曲の素晴らしさを考えると、今回選ばざるを得ない、と考えた。何しろこの辺りのロックはほとんどThe Bandを追求しようとしていたように思う。

特に好きなのは三曲目の”The Night They Drove Old Dixie Down”で、以前にも触れたことがあるが、Lisa Hanniganが来日した時にJoe Henry等と選んだアンコール曲がこの曲だった。

3. Gumbo by Dr. John

このアルバムとの個人的な出会いは90年代前半に自由が丘を家族と歩いていると、雑貨屋さんの店頭に本アルバムのカセットテープが安く売られていたのを購入したからだ。当時一緒に買ったものには、Bad Fingerの”Ass”も含まれていた、という今では夢の様な出来事だった。

1972年作のこちらも同時代では聴いていない訳だが、このアルバムを聴くことで”Niagra Moon”に通じるNew Orleans音楽、Second Line Funkの流れに一気に流れ込んでいくことになった、個人的にも思い入れのあるアルバムだ。

4. Horo by Kosaka Chu

コロナ禍に亡くなった小坂忠は、よく細野さんが言っているように歌が年々上手くなっていたので、ボーカル再録の「ほうろう2010」も素晴らしいのだが、アルバムが発売された頃の時代性を考えるとやはりオリジナルアルバムの方を選びたい。

当時はゴスペル調の「機関車」がお気に入りだった。

5. Late for the Sky by Jackson Browne

全盛期だった70年代には余りにPopでSoftに感じて敬遠していたJackson Browneだが、2010年に発売された盟友David LindleyとのLive Album, ”Love is Strange”を気に入り、その後来日した際のLiveでも素晴らしい演奏を聴かせてくれたことで、今やお気に入りのアーティストだ。特に”Late for the Sky”での先ごろ亡くなったDavid LindleyのGuitarは素晴らし過ぎて、何度聴いても心が鷲掴みにされ、簡単にやられてしまう。

6. Layla & Other Assorted by Derek and the Dominos

今回選択する中で、最近来日する度に観に行っているTedeschi Trucks Bandのアルバムを選ぶべきではないかと思ったのだが、残念ながら彼らの単独アルバムで頻度多く聴き込んだと胸を張れるものは無い。しかしご存じの通り彼らはコロナ禍にLaylaのFull Cover Albumを発売しており、それを考えるとOriginalのLaylaを選ぶべきではないか、と考え今回選択した。Tom DowdのProduceが素晴らしい。先ごろ本バンドのDrumsだったJim Gordonが亡くなった。

7. Yellow Moon by the Neville Brothers

本アルバムの発売は1989年だが、同時代に聴き込んだ訳では無く、その後90年代にThe Metersと出会い、米国駐在時代にLexington, KentuckyでThe Neville BrothersのLiveをRupp Arinaで観たことで決定的に好きになった。好き嫌いが激しい人が多いDaniel LanoisのProduceもこのアルバムではハマっていると思う。

8. Silver by Silver

当時私の姉が付き合っていたサーファーの彼氏が一押しだったのがこのアルバムで、今まであまり公言することは無かったが、大学受験に失敗して浪人している時代に最も聴いていたのはこのSilver唯一の本アルバムかもしれない。

このアルバムからはLPレコードのB面に収録された”Wham Bam”が大ヒットしたが、A面の曲はすべて素晴らしい。達者なギター演奏に加えウエストコーストらしいボーカルハーモニーが持ち味だ。最近竹内まりあがこのアルバムが好きで、一曲目の"Musician (It's Not an Easy Life)"をそのままコピーして発表していたのには驚かされた。それに触発されてここに私を構成する42枚であることを公言することにした。

9. 唄ひ手冥利〜其ノ壱〜 by 椎名林檎

米国在住時代に、姉が送ってくれたのがこのアルバムで、懐かしの歌謡曲カバーである「灰色の瞳」、「白い小鳩」、「木綿のハンカチーフ」の原曲の素晴らしさとアレンジの妙に一発でやられてしまった。その後椎名林檎の他の作品は聴いてみたが、これほどの衝撃を受けることはなかったのは残念だ。特に「木綿のハンカチーフ」は彼女のあの声で歌われると開き直った女性ストーカーに追い回されている夢を見そうだ。

10. Yoshimi Battles the Pink Robots by Flaming Lips

2000年前半に米国居住中によく見ていたPBSのTV番組、”Austic City Limits”で彼らのLiveを観て、すぐに気に入ってしまった。2002年の本作は、彼らがそれまでの音楽性よりも、よりElectronicに近寄ったもので、批評家にも公表だった。

このオフィシャルビデオを観ると日本人は「?」となってしまうかもしれないが、本曲のPsycheなアレンジ、歌詞を含めて”Lost in Translation”な遊びこころが好きだ。

私を構成する42枚のPlaylistはApple Musicで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?