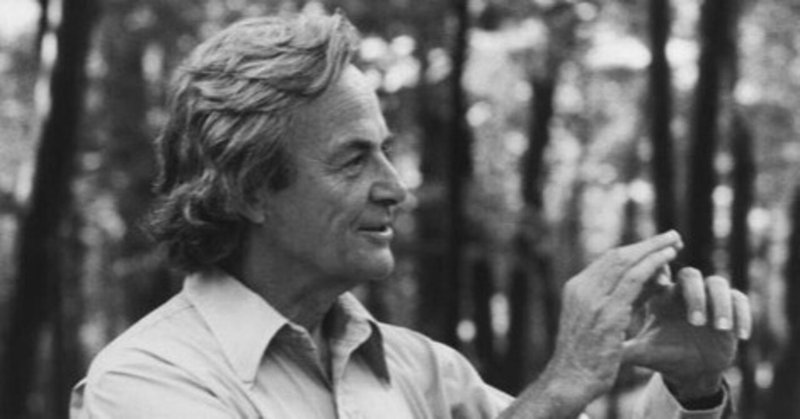

ファインマンの人生と科学2

前回の続きで、ノーベル物理学賞リチャード・ファインマンの業績です。

前回までで、若くしてアインシュタイン・ボーアなど重鎮と交わり、そのころのテーマを拡張して量子電磁力学に貢献し、ノーベル賞を受賞します。

そのときに、同じ結果を別のやり方で行った共同受賞者の一人が朝永振一郎です。

前回、原爆を製造するマンハッタン計画について触れました。当然敵国にあたる日本とは科学的交流は立たれていました。いわゆる鎖国状態です。

そんな中、朝永氏は独自に研究を進め、独創的なアイデアを提示します。

超ざっくりいうと、電子のミクロな動きに量子力学作用を持ち込むと、そのゆらぎ(不確定性)で無限大に発散してしまう課題を、その質量の一部を電荷に繰り込んでしまおうという野心的アイデアです。

ただ、当時1943年の戦時中で、世界に知らしめる方法に苦慮していました。

ついに戦争が終わると、(ドイツ留学時に知り合ったと思われる)オッペンハイマーに送った論文が陽の目を浴びたという顛末です。

そんな朝永氏と共同で受賞したノーベル物理学賞ですが、ファインマンは一切興味がなく、深夜の一報にも迷惑がって(今でいう塩対応・・・)固辞しようとしたそうです。

最終的には、固辞することでもっと周囲が騒いで面倒なことになる、と説得(?)させられしぶしぶ受諾しましたが、そのしこりが残っていたのか朝永氏が授賞式を欠席したことをいじったこともあります。(真意はわかりませんが、ろっ骨を骨折したからだそうです)

1950年代になると、ファインマンと朝永氏のような理論研究だけでなく、加速器というミクロな粒を発見する機器も進化して素粒子物理がふるやかになってきます。

素粒子物理の目的は、ようは最小の粒を探す旅です。その前後の文脈を知りたい方のために、関連する過去投稿を引用しておきます。

当時は、原子核を構成する陽子と中性子の中に、さらにそれを構成する「クォーク」という存在が理論的に提唱されていました。

その提唱者で名付け親でもあるのが「マレー・ゲル-マン(Murray Gell-Mann)」です。

このゲル-マン氏が理論的に提唱したクォークですが、加速器を使って何とか見つけようと実験が進みます。

そんな中、1967年にSLACという研究施設に所属するグループの一人が「クォークを発見した」と叫びます。

ただし、実験データとその解釈が難解で、周囲にどんなに説明しても周囲にはうまく伝わりません。。。

そんな中、フラット周囲で行った講演帰りに立ち寄ったのがファインマンです。

当人は休暇中だったのでデータだけを見せてもらうと、ピンときたのか一晩でデータを解釈し、翌日には鮮やかに周囲を納得させます。

このあたりはファインマン人生で何度となく訪れる魔法であり、彼の能力の1つでしょう。前回触れたファインマンダイアグラムがその代表例ですが、難しいことをシンプルにする技術は卓越しています。

ただ、1つ厄介なことがありました。

当然理論を提唱したゲル-マン(気にする人もいるので添えますが、正式にはハイフンが間に入ります)が大喜びですが、実は元々ファインマンとは共同研究もしたことがあり、同じ研究所で研究室も隣接しています。

が、どうもその研究課程で仲たがいしてしまい、お互いを罵りあうまでに至ります・・・。

ファインマン「お前の名前を今度からハイフンをなくしてやる!」

ゲル-マン「ならお前のことはFeynn-Manと呼んでやる!」

ゲル-マンも1669年にノーベル物理学賞を受賞してるのですが・・・まぁ大人げない喧嘩です。

嫌いだからかはわかりませんが(そうでないことを祈ります)、ファインマンはこれを「クォーク」とは認めず、「パートン」という呼び名の新しい模型を提唱します。

これにはゲル-マンも「いやいやいや、これって俺が言ってたクォークだよね?」とファインマンに詰め寄ったらしいですが、至極もっともです。

ファインマンの感情的な真意はともかく、実は結果としてはオーライになります。

その実験データには、クォークだけでなくその力を与える「グルーオン(糊の意味)」も含まれていることが分かります。

今でもこのパートン模型は拡張していますが、それでも歴史的にはクォークという理論があり、整合性もあります。従って、今でも最小の粒はクォークと呼ばれ続けているということです。

スーパースターの人生にはライバルがつきもので、アインシュタインであればボーアかもしれません。当時の科学論争はこちらでも書きました。

ファインマンの最大のライバルはゲルマンですが、(後世が脚色した可能性も否定できませんが)今回のエピソードはやや子供っぽい喧嘩ですね。

ただ、それも含めてある意味ファインマンらしいとも言えます。

次回は自身の専門である、素粒子以外での貢献について触れてみたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?