身近な音

音ってどこにでもありますね。それこそ食べ物を食べる”味覚”くらい身近な存在で音を聞かない日はないと思います。のはず。ということでどんな音があるんだろう?みたいなこと、考えてみようかとおもう。

音ってなんだろう?

波の合成であることはこの前はなしたのででは実際に聞こえるのはどういうことなんだろう。的な話をしていこうと思います。

聴覚について

簡単な音が聞こえる仕組みについて話していきましょう。

今何か音楽を聴いたり、誰かと話したりしながらこの記事を読んでいると思います。

耳というのは外耳から中耳に至るまでの仕組みを指します。実際には三半規管があってそこで空間をとらえているので難しい構造をしていますね。三半規管は皆さん知っての通り、今自分がどっちの方向を向いているのかを知るために使う器官です。この辺がI/F的な仕事をしてくれています。人間にはたくさんのセンサーが備わっています。しかしそれぞれの信号はすべて脳で処理できる情報に変えてあげなければなりませんね。

では皆さん、音をPCに入力するときのことを考えてみてください。前の記事にも書きましたがマイクはそのままUSBに刺さりませんね。つまり途中にI/Fを入れる必要があります。さて、ほかの機材も同じことが言えるんでしょうか。例えば光の情報を考えてみましょう。光をPCに入力するときには何を使いますか。そうカメラですね。カメラのCCDが光の信号をデジタル信号に変えてる所謂A/D変換をしてくれています。逆に自分たちが目に情報を入れるときにはPCに入った情報のままでは何が起きているのかわかりませんね。そこで液晶というD/Aをすることで私たちは視覚情報を得ていますね。

動物も同じような仕組みでできていて、今目の前に入った映像は脳内に信号を送らなければなりません。つまり、I/Fがそれぞれの器官に内蔵されていて、脳というのはいろいろなデバイスがくっついているといってもいいのっではないでしょうか。人間は大量のUSBがくっついてるんですね。

ということで耳の話に戻りましょう。耳というのはマイクの役割をしているんですね。ちょっと構造が面白そうなので見ていきましょう。

まず音は耳の外耳に入力していくことになります。ここから鼓膜に伝わります。鼓膜では粗密波の微振動をとらえることになります。つまり音は音なんですけど振動としてつたわります。次にアブミ骨に至るまでの間でその振動を増幅して神経に入るための処理をします。ここまで複雑な変換をしているわけではないのでマイクからアンプに行ったくらいの感覚でいてください。ではその先を見てみると、リンパ液に伝わります。リンパ液の振動を蝸牛で認識しています。蝸牛は有毛細胞という細胞があってこれが振動を始めて電気信号に変えてくれます。蝸牛…名前を聞くとカタツムリを思い浮かべてしまいます。その通り、カタツムリの形をしています。カタツムリを引っ張ってまっすぐしてみましょう。

こんな形になります。入口部分と先端部分では反応する周波数が異なります。音の実験をする部屋を写真で見たことある方がいると思います。楔型になっていて凹凸がすごいあれです。それの一か所だけとってきたモデルと考えてもらえばいいです。手前のほうは高い周波数成分を吸っていて、奥のほうは低域を吸っています。これは波長が関係してきているのです。ここでは低音は波長が長いということを覚えてください。波長が長い音は奥のほうでないと認識することができないんです。正確にはその波長の長さを認識しなければ間違った音が入力されてしまうんです。なので入口では波長の短い高音を、奥のほうでは波長の長い低音を感じることができるんです。よくできてますね。そのあと音は神経に伝わる電気信号に変換されて脳に伝わります。電気信号に変換されるところはA/D変換に近い。という風にとらえましょう。これで耳で音を聞くことができました。

難聴について

ヘッドホン難聴なんていう言葉を聞いたことのある方はいるのではないでしょうか。ここでは難聴の構造について調べていきましょう。まず、鼓膜にダメージが行くと音が聞こえなくなるというのはよく聞く話ですね。つまり鼓膜にダメージが蓄積されて、難聴になるのでしょうか。

正解は×です。実際に痛むのはさっき蝸牛の中にいた有毛細胞たちがダメージを受けてしまうことで特定の周波数を認識しなくなってしまうために難聴という現象が生じます。また、この有毛細胞は代謝するものではないため、一度ダメージを受けて抜けてしまうと再生することがありません。そのためヘッドホン難聴は治ることはないんですね。ではこの細胞が抜けないようにするためには何をしたらいいのでしょうか。答えは大きい音を聞かないこと。です。音を聞かないで生活するのは困難なので自然と音が入ってしまうのはそこまで気にしなくて大丈夫です。マラソンに例えてみましょう。スタートするときには体力が10あるとします。走っているとだんだんと体力がなくなっていきます。まずいですね。あと2になりました。ではそんな時はどうしますか?そう、少しペースを落としますね。ゆっくり走っていると体力が4くらいに戻ることがありますね。でもペースを落とさずに全力で走った場合はどうでしょうか。当然途中で走れなくなってしまいます。駅伝などではバトンを渡したとたんに倒れてしまう人を見たことがある方がいるのではないでしょうか。耳も同じで、過度な音を聞きすぎると消耗していって疲れたら抜けてしまいます。でも休憩させることで回復します。再生はしなくても回復はするんですね。

音の3要素

3要素というと音量・高さ・音色というイメージがあります。これは音が音であるための要素になるので、もっと一般的な音をとらえていきましょう。

街の音を想像しながら音を解説していきます。

基調音

音というのはどこにでもあります。これがどこにどう作用しているのかわかりません。自分に価値のある音なのかどうかが評価対象になることが多いです。とりわけ基調音というのはノイズといえるような音です。ノイズといっても雑音ではなくて、音のカンバスをまずきれいにしてくれるモノと言ったらいいでしょうか。このノイズがなければそのうえに音がのっかってこなかったりします。例えばカンバスに色を塗るときは下地が透明よりも白いほうが色が乗りますね。この色が乗りやすい性質からホワイトノイズなんていう名前が付けられていたりします。街ごとに色々な音がありますが、地域ごとの基調音があるんですね。なのでそこで同じ音を奏でたとしても全然違う印象になるのでとても面白いです。

信号音

普段耳にしている音の中にも様々な種類がありますが、特定の役割を果たすために流している音があります。これを信号音といいます。音って心を豊かにするような音楽から、何かを示すための音もあるんです。信号音というのは警報や注意を必要とする音のことを指します。聞いてみるといろいろな音

があるので探してみてください。マスキングされないように音を目立たせているのでよくわかると思います。この音は一体何のために出しているのかな?そんなことを考えながら聞いてみてはいかがでしょうか。

サイン音

ここでは何かを示すために用いられる音を指します。先ほどが注意を喚起する音だったのに対して”おもてなしの音”とでも呼びましょうか。なにかをするときにとっかかりになる音です。例えば駅に行きましょう。あれ、なんかぴーんぽーんと聞こえますね。これは駅を指し示す立派なサイン音です。このほかにもトイレでも同じように音が鳴っていますね。このほかの音も見ていくと生活に必須な場所には音があるのに気づくことでしょう。

音のデザイン

音ってなんのためにつくるのがいいんでしょうか。音楽をやるときに少し意識してみると面白いことが起きそうです。音楽も立派なデザインをする行為なので音はデザインされるものだろうと思います。絢爛な音だったり、もしくは同じようでも華やかな音もあります。反対に悲壮な音も存在しますし、緊張感がある音もありますね。そんな音たちをたくさんかき集めて音楽をつくっていくんですね。

私は音楽を1からつくるわけではないので構成された音をとにかく研ぎ澄ませる作業をしています。音と音を比べた時にどんなサウンドが生まれるのか、そのサウンドがどういったストーリーを持っているのか。そんなことを考えます。大衆音楽的であるのならばフレーズはいつも通り。独創的なのであればその要素を存分に聴かせられるように周りの音を調整します。音もそれぞれ性格を持っているので一つのクラスになのかもしれません。クラスの中にはたくさんの人がいます。あっちに行ったり、こっちに行ったり。まとめ役は誰でしょうか。先生。いえ、それはそう”させられているだけ”ですね。強さや、権力では萎縮してしまって好きなことをできません。では学級委員長でしょうか。うーん。それもなんか多数決で決められた子なのでもしかしたらついてこない子も出てくるかもしれませんね。

では、誰が最適なのでしょうか。クラスにどこにでもいる”自然と集まる子”がいいんじゃないでしょうか。ゲームを持っている子なのかもしれませんし、本を読んで知識をたくさん蓄えた博識な子なのかもしれません。音も”自然と集まる”んですね。最初に奏で始めた時にはあっちに向いたり、こっちに向いたりしています。それをまとめてくれるのが”コンダクター”というお仕事です。オーケストラで前に立ってる”あの人”ですね。ただ棒を振っているわけではなくて、狙って振っているんです。演奏者の人はそれぞれストーリーを持っているので”この旋律はこの子”とか”このソロはこの子に”といった感じで、誰に何を演奏させるのか考えているのです。

磨く作業

音が出来上がりました。さて、ではこれで完成でしょうか。多分そこで終わっても十分に人を楽しませることができるのだろうと思います。どこで聞いてもバランスの取れたサウンドです。でもなんかもう少し音に艶を持たせたいな。となることがあります。では、ホールに移動してみましょう。だいぶ良くなりました。でも場所によって音が違いますね。ではバルコニー下はどうでしょうか。ここもあまり音がよくないです。では…といくとどんどん沼にはまってしまいます。では演奏をBlu-rayでみればいいじゃないか。

あれ、全然音が違う。

そう思った方は多いのではないでしょうか。

好みかそうでないかはとにもかくにもこれがサウンドエンジニアの仕事になります。ホールと比べると少し立体感にかけますが、目を瞑ってみると目の前に音が広がるのがわかるだろうと思います。

さて、この仕組み。どうなっているのでしょうか。

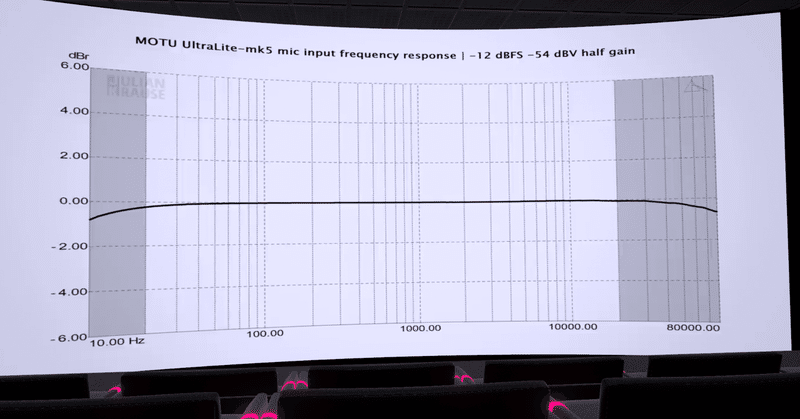

こんなマイク、どこかで見たことがあるんではないでしょうか。もし見たことがなければ、ホールに行った時には最前列の上を見てみて下さい。演奏を録音する際にはこういった天吊りマイクを使います。理論的な話もあるのですがこれはやめておきましょう。これである程度いいサウンドをとることができます。しかしこれのマイク特性を見てみると

実はこんな風に特性があります。マイクの先から線を伸ばした線が0°でマイクのケーブルを差しているほうが180°になります。レコーディングではこういったマイクの特性を考えながら仕事をしてきます。この場合には正面から約120°の開きまではしっかり音を拾ってくれるのがわかります。あまり高周波は90°では5dB程度下がってしまうんですね。180°では20dB以上下がってしまうのでホールでは暗騒音の部類に入るでしょう。これでオーケストラを録音します。しかしこれではつまらない音が鳴ることに驚くと思います。ではどのようにして楽しいサウンドにするのでしょうか。

まずはヘッドホンを考えてみましょう。

これはWF-1000XM3の周波数特性です。さっきのマイクと明らかに特性が違いますね。これでいい音が聞けそうです。ほとんどの人がこのような特性のヘッドホンを使っています。もちろん日本人が好みの音に調整がしてあります。日本人はどちらかというと”ドンシャリ”が好みなので両端が盛り上がっているような特性をしています。快適快適。

私もドンシャリ好きです。多分日本人特有の感性なんだと思います。日本人が音楽を楽しみ始めたころはデジタルオーディオが流行り始めた時期なのでドンシャリは割と表現しやすい音楽が多いです。インスタント食品的、といえばいいでしょうか。とにかくどのオーディオもドンドンなってました。そこから解像度を求められて今のシャリにつながるんだろうと思います。クリア。といえばそうなのですが”艶”といえば少し欠けるんだろうと思います。

それに流行りのイヤホンはどれもBAなので高域がとても得意なのでそれも影響しているかと思います。そもそもイヤホンを多用するので中音域は苦手な機器が多いんですね。綺麗に鳴らし切るのであれば”インスタント”は3-Wayがいいと思います。パッシブではとにかく安くて音がいいです。(2-Wayは粗悪品がかなりの数出回っていることに起因するのですが…)

では一方で録音する人たちはどのようなヘッドホンを使っているのでしょうか。

これがモニターヘッドホンの特性です。思った以上にフラットですね。でもこれでは面白くない音が面白くないまま聞こえてしまうんです。ここからがエンジニアの仕事になります。まずはとにかく音を分解してミックスする作業になります。バランス調整ですね。次に全体的なサウンドが決まったら磨く作業をしていきます。誰もが聞いていいと思うサウンドに調整していくんですね。こうして得た音楽が皆さんがスピーカーで聞く音になります。エンジニアの多くは皆さん聴く音を聞いているわけではないです。もちろんいい音に仕上げるために作業をしていますが”みなさんのデバイスで聴く音”を作っています。エンジニアの人は常にモニターサウンドを求めているわけではありません。もちろん耳を鍛えるという意味では大切ですが音楽を楽しむことも知っています。私も普段音楽を聴きますがフラットではないです。

‐楽しい、気持ちいい‐

これは常に意識することですが、そのためには何がどう楽しいのか、なんで気持ちいいのかを考えなくてはならないですね。そのためにフラットな音ではない音を聞いています。もちろんサウンドが出来上がった時の気持ちよさはあります。しかし、聴いたときの気持ちよさは聴いたときにしか得られません。そこには齟齬があるんだろうと思います。言語化するのはとても難しいのですが、使う感性が違う。と言ったら正しいでしょうか。

音楽へ

さて、音というものについて考えてきました。さて、では音楽の本質とはどこにあるのかを考えていきましょう。音のデザインであることを前述しましたが音のデザインでは”音芸”になってしまいます。これはなんか違いますね。ただ音楽を聴いたときも、漫才を聞いた時も”音”であることに変わりがないことに注目してほしいです。そうなんです。音のデザインというのは音楽のみではないのですね。音を出していればすべてがデザインです。ノイズも立派な音ですし、世の中は様々な音にあふれているんです。では音楽たらしめるものは何なのか。ちょっと探っていきましょう。

まず漫才を聞いていきましょう。そうですね。どこかの細かすぎるネタを参考にしてみましょう。何が面白いのか、それは無音落下ですね。この音がとても面白いんです。でも、音楽ではありませんね。

では街の音に移ってみましょう。いろいろな音が聞こえてきます。それぞれはばらばらなのですが、自分の好きな音を選んで集めてみましょう。ちょっと難しいですが今まで集めた音を頭の中で並べてみてください。さて、電子音なんでしょうか、それとも自然音なのでしょうか。これを並べると”音階”ができます。ここまでくると立派な音楽と言えます。大切なのは”好きな音”です。究極を言えば作曲した人、演奏する人が好きな音を集めたのが音楽と言えそうですね。好きなものを目の前にしたときに興奮するでしょうか、それともリラックスしたでしょうか。多分心の状態を刺激していると思います。これが”音楽の本質”かと思います。もっと分解するとさっき聞いた漫才は複合的な音と言えます。音のみではなく、発音の仕方や言葉のフレーズなど音単体ではない場合が多いですね。面白いにはたくさんの要素が含まれるのです。一方で音楽というのは楽しいは重要ですが楽しいは”きもちいいのか”という単純なベクトルで表すことができそうです。そういった意味では音楽というのは単純ゆえにとて難しくて、組み立てるのは至難の業と言えますね。

やっとおわり

長々と話すのが好きなようです。主語があったでしょうか。ちょっと私自身に文才がないのかもしれないです。今回は音の基礎的な話をしてきました。ちょっとは興味が持てたでしょうか。理論的な話が結構占めてしまいましたが専門的な話なのでここから掘り下げると沼れると思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?