足立 百恵「自分を取り戻す医術」

1.伝統ある自然療法「ホメオパシー」

昔から風邪で喉が痛むときには、「ネギを首に巻くと良い」と言われている。

喉に痛みを起こすネギが喉の痛みを癒すという民間療法だが、こうした手法は「同種療法」として古くから知られている。

この同種療法の治療原理に基づいて実践されているのが、今から200年以上前に誕生し、脈々と受け継がれてきた自然療法「ホメオパシー」だ。

時間を掛けてじっくりと患者の話に耳を傾け、その人に適したたったひとつのレメディを選ぶという治療法「ホメオパシー」は、現在では世界80カ国以上に普及していると言われている。

「例えば病気にかかったとき、現代医学のように症状を薬で抑える対処療法ではなく、レメディをとって症状を自然に排出するよう促します。不要なものを出し切ることで病気の原因を根本からなくしてしまうのがホメオパシーの考えです」

そう語るのは、Chez MOMO(シェ・モモ)ホリスティック・ヒーリング代表の足立百恵(あだち・ももえ)さんだ。

足立さんは、2011年にChez MOMOとして独立後、自然療法を用いた健康相談や自然派育児やオーガニックな生き方などを学ぶ講座を開催している。

「小さい頃は忍者になりたかったんです。小学生になると薬剤師を夢見るようになりました。薬剤師って新薬をつくる人のことだと思っていたんですが、サリドマイド薬害事件の悲しいニュースが報じられ、衝撃を受けたことを覚えています。人の命に関わることをしてはいけないと強く思うようになりました」

2.いつもマイノリティを感じていた

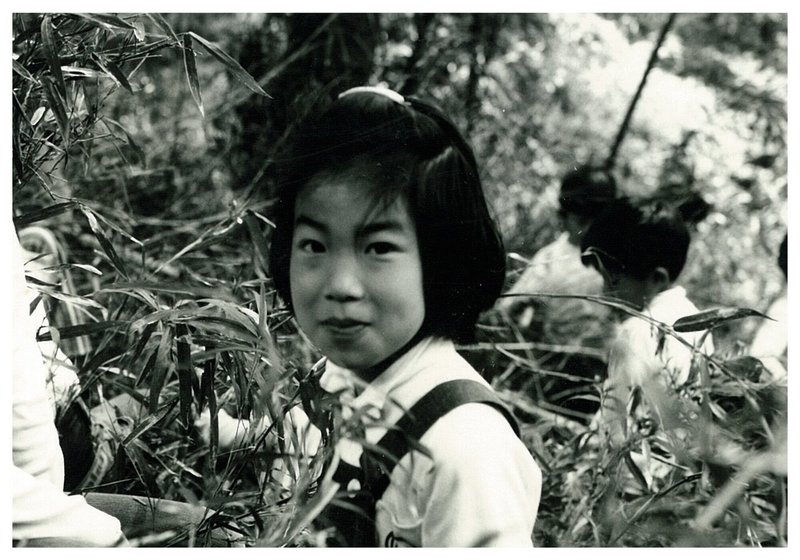

足立さんは、1968年に2人姉妹の長女として生まれた。

海運業に就いていた父の仕事の関係で、3歳から小学校へ上がる6歳までの期間と、12歳から16歳までの期間を、アメリカのカリフォルニア州で過ごした。

日本とアメリカという異なる地を行き来するたびに、それぞれの言葉や文化の違いに戸惑うことも多かったようだ。

「まだ大勢の日本人が海外に進出していない時代だったから、最初に渡米したときは見たこともない生物のような扱いを受けました。でも、アメリカは人種の坩堝だったから、世の中には多様な人たちがいて色々な考えがあることを学んだんです」

2度目の帰国後は、都内にある私立高等学校へ進学した。

帰国生を多く受けていれていた学校で、帰国生の多くは英語を活かした文系の道に進んでいったが、小さい頃から理科が好きだった足立さんは迷わず理系を選択し、上智大学理工学部へ進学した。

「子どもの頃から『なぜ?どうして?』と疑問に感じることが多くて、小学校の理科の先生にいつも疑問をぶつけていたんです。暑中見舞いでその先生に質問を書いたら、便箋6枚分のお返事を頂いたこともありました。特に植物に関する造詣が深い先生で、その先生が担当されていた植物の栽培園芸部にも入っていました。もともと生物よりも化学が好きだったんですが、先生との出逢いを通じて理科全般に興味を抱くようになりました」

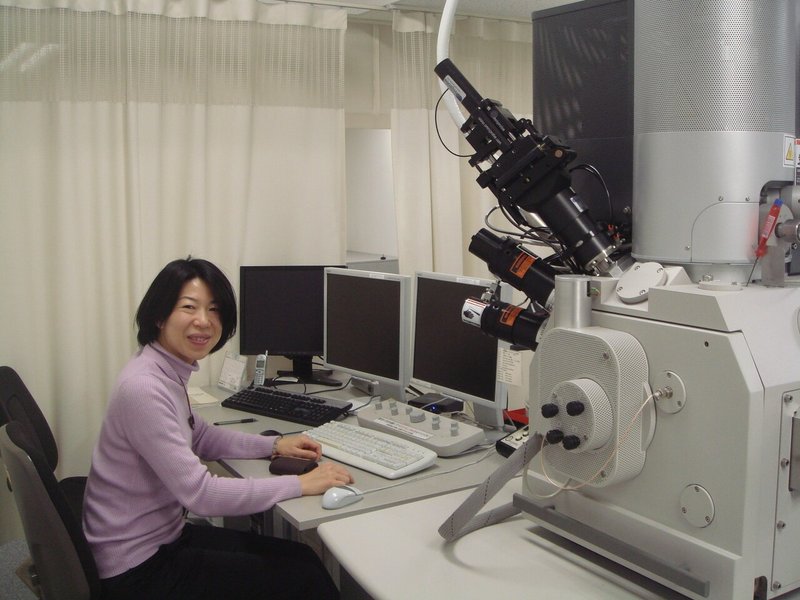

研究者を目指して就職活動を始めたが、女性で研究職の募集をしている企業を調べたところ、当時は数社の電機メーカーだけが求人を出していた。

その中から戦争兵器や原発に関する機材を製造していない会社を探したところ、ソニー株式会社だけだったという。

「絶対に戦争へ加担するようなものをつくっては駄目だから」と、1991年からソニー株式会社へ化学系エンジニアとして就職。

1991年に世界で初めて商品化されたリチウムイオン二次電池などの研究開発に携わるようになった。

3.ホメオパシーとの出合い

24歳のときに、3歳年上の男性と結婚し、2002年には念願の長男を授かることができた。

20代の頃から健康に不安を感じ、子どもをなかなか授かることが難しかった足立さんは独学で学びを続けていくなかで自然療法のことを知り、長男が誕生した頃にホメオパシーと出合った。

「子どもが生まれたときは、待ち望んでいたこともあるし、親として守らなくちゃいけない存在であると同時に、非常に尊い存在が私のところに来てくれたように感じました。この子を私の都合で型にはめるのではなく、伸びやかに自分の才能を発揮できるように守っていきたいという使命感を抱いたんです」

一見すると相反するように見えるホメオパシーのような自然療法と化学の最前線を突き進む研究職の仕事だが、足立さんにとってはどちらも大切な両輪だったようだ。

「この時代に生きていると科学から離れて生活することは難しいけれど、人間らしく生きるためには古来より受け継がれてきた自然療法も必要なのではないかと思います」と教えてくれた。

会社で働く傍らで、ホメオパシーを使って知人のコンサルなどを行っていたが、長男が小学校2年生のとき、本腰を入れて子育てにも向き合っていきたいという思いから、退職を決意。

自己治癒力を触発し、心と身体の健康を取り戻すことができるホメオパシーと共に生きていくことを誓った。

「小さい頃から、さまざまな場面で自分はマイノリティだということを痛感してきて、日本と海外の文化、理系的な思考と文系的な思考など、自分の中でいろいろなことが混在していたんです」と当時を振り返る。

必然的に進んで道を切り開いていかなければいけない状況下に置かれていた足立さんだったが、俯瞰的に自らを見つめ直していくと、世の中にはさまざまな立場に置かれた人が存在し、多様な考えがあることに気づいた。

そして、そうした環境下で過ごすうちに、自然の力や大いなる神秘の存在を感じるようになり、命の存在を身近に感じてきたことがいまの実践に結びついているようだ。

「ホメオパシーは、その人の生きづらさを和らげたり解消したりするためにあるものだと思っています。知らない間に、生きづらさが溶けて消え、そして同時に何かの学びがあることが理想の治癒なのではないかと考えています」

この単なる自然療法ではないホメオパシーの学問としての深度に、足立さんは魅せられている。

実際に足立さんがこれまで携わってきた人たちのなかには、潔癖症などの過度な強迫性障害が改善された人や児童虐待がなくなり子どもとの関係が修復されただけでなく、持病のリュウマチも完治するなど、心身ともに健康を取り戻した人が多い。

足立さんを頼って来るクライアントのなかには心身ともに様々な困難を抱える人も多いようだが、適したレメディを処方することで、本来の人生を取り戻すことができるようなっている。

「大きな夢かも知れませんが、共生できる平和な社会の実現を目指しています。人にはそれぞれの事情があって誰もが異なる部分を持っていますが、その異なりをお互いに理解できれば無駄な争いはなくなると信じています。そうした自分の本当の姿を思い出させてくれるのが、ホメオパシーの役割だと思っています」

4.目の前に広がる多様性の海

近年、「ダイバーシティ」という言葉をよく耳にするようになった。直訳すると「多様性」ということだが、地球上には様々な種の生き物が共存している。

この多種共存こそ、意義がある。

同様に、人にもそれぞれの考えや特徴、価値観もいろいろな種類がある。

多様性を認めることは、こうした違いを認めることに他ならない。

そのように考えたとき、医学にも多様性は必要だろう。

西洋医学があれば東洋医学がある、そして自然療法もある。

「風邪を引いたときに漢方薬や薬を飲むのと同じようにレメディを服用する。ホメオパシーもそんな選択肢のひとつになれば良いなと思っています」

いまだ日本では馴染みの薄いホメオパシーを広く認知させてくれるのは、多様な視点で学びを続けている足立さんのような人なのだろう。

僕らの目の前には、多様性の海が広がっているのだから。

※5枠完売しました

※10枠完売しました

※10枠完売しました

※15枠完売しました

※25枠完売しました

※25枠完売しました

よろしければサポートお願いします。 取材のための経費に使わせていただきます。