池田 謙之「学びの場を切り開く」

1.家庭学習応援施設 My Place

2020年1月、兵庫県西宮市の北部に『家庭学習応援施設My Place』という教育施設が誕生した。

この施設を運営する池田謙之(いけだ・のりゆき)さんは、小・中学生の学習支援だけでなく、子どもの居場所づくりや不登校の生徒の支援、そして通信制高校のサポート校など、さまざまな機能を盛り込んだ教育施設を立ち上げた。

小学校の教員だったという池田さんは、どのようにして新しい教育の形を展開していったのだろうか――――。

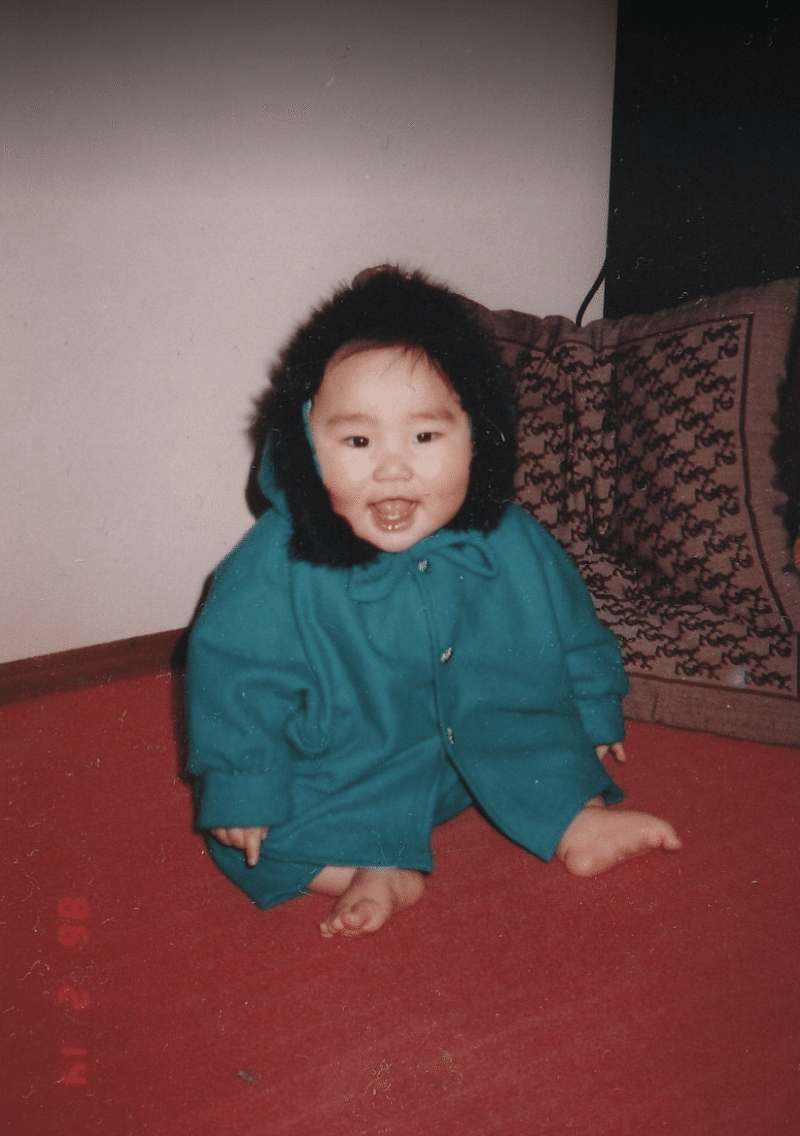

池田さんは、1985年に兵庫県西宮市で3人きょうだいの次男として生まれた。

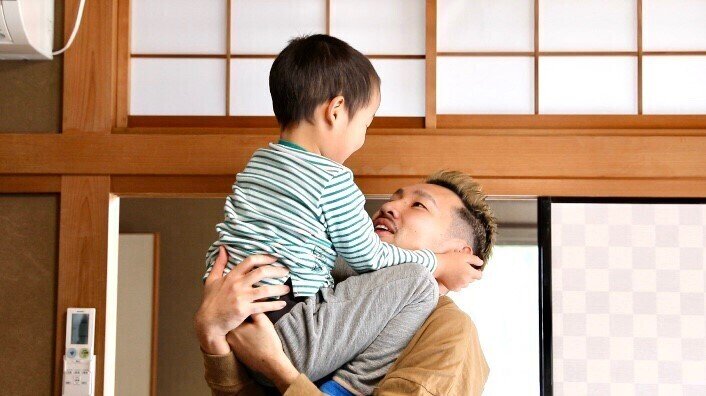

小さい頃から、とにかく友だちとよく遊ぶことが大好きな子どもだった。

Jリーグが開幕してサッカーが流行すればサッカーを始め、漫画『スラムダンク』が人気になればバスケットをするなど、スポーツに汗を流した。

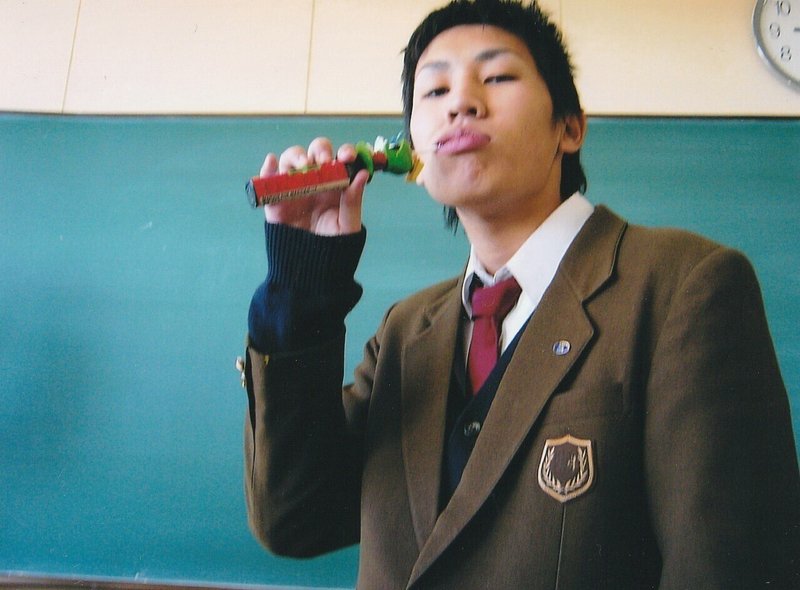

中学校へ入学すると、2歳上の兄を追いかけてバスケット部へ所属した。

ところが、仲の良い友だちが部活を辞めてしまったこともあり、池田さんも1学期で退部。

そこからは帰宅部として、自宅で過ごす時間が多くなった。

小学生の頃からボーイスカウトへ入隊していたものの、中学2年生でそれも脱退してしまった。

「小学生のときは遊んでばっかりだったけど、中学になって定期テストで良い点を取ると両親や親戚が褒めてくれたんです。それが嬉しくて兄ちゃんと張り合って、テスト勉強を頑張っていました」

ところが、公立高校へ進学し、より勉強が難しくなると本質的に勉強を理解していなかったことに気づいたようだ。

勉強から逃れるように、仲の良い友だちに誘われてラグビー部へ入部し、部活へ熱中した。

「最初は興味なかったんですけど、やってみると色んな人が活躍できるポジションがある点に惹かれて、3年間楽しむようになりました」

子どもと遊ぶことが好きだったことから、将来は教師になることを目指した。

2.ドイツ語への興味

推薦で教育系の大学を受験したとき、わざと意地悪な質問を投げかける「圧迫面接」を受けてしまった。

「『ミミズが泣いているのを観て、小学生が疑問に思っているとしましょう。そのときにどう声掛けしますか?』と聞かれたので『一緒に観察すると思います』と答えたら、『そんな人に教員はなれないでしょう』と切り捨てられたんです。そのとき『まだ、わかんないじゃないですか』と反撃しちゃって、見事に落とされました」

この件を機に教育への情熱を失った池田さんは浪人し、今度は法学部を目指すことにした。

浪人中も、大学生になった高校の同期生たちと遊ぶことも多く、「ほどほどに勉強していた程度でした」と当時を振り返る。

一浪の末、甲南大学法学部へ入学。

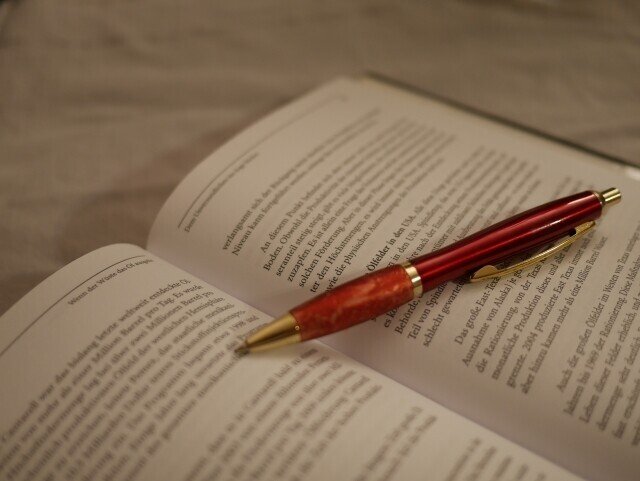

池田さんは大学で法学ではなく、第二外国語として選択したドイツ語にのめり込んでいった。

ゼロから学び始めたドイツ語が面白くなり、自分でどんどん学びを深めていったようだ。

大学では進んでドイツ語の単位を取り、ドイツ語検定でも3級を取得した。

3年生のときには、「ドイツへ行きたい」という思いまで抱くようになったようだ。

「とにかくお金が無いので、インターネットで調べたドイツの大学に『お金が無いからホームスティ先を探しています』というメールを自己紹介文と一緒に送り続けたんです。ベルリンの大学の学生掲示板に掲載されることになって、大学3年の9月からハンブルグに2週間留学することができました。両親へは出発直前に告げたので、驚いていましたね」

2週間を異国の街で生活をする中で、池田さんにとっては、ホームレスの人に助けられた経験など、全てが良い思い出となったようだ。

帰国後、就職活動をする段階になって、「どうしてこの分野や会社を選んだかと問われたときに、決定的な理由がないから」と、玩具メーカーやラジオ制作会社などさまざまなジャンルの企業を受験。

子どもが好きだったこともあり、日本トイザらス株式会社へ入社した。

3.突然の転機

研修で配属となったのは、ベビー・マタニティ用品を扱う「ベビーザらス」だったが、育児経験もない池田さんには戸惑いも大きかった。

3ヶ月後には、繁忙店のトイザらスへ異動となり、スタッフらに課せられていた大きな仕事のひとつが自転車の組立作業だった。

ところが、自転車を一度も触らず研修を終えていた池田さんは、もちろん上手く組み立てることができない。

あまりに過酷な仕事内容に体重は15キロほど減少し、1年10ヶ月後には突然声が出なくなってしまった。

通院したところ、声帯には問題がなく、恐らくストレスが原因ではないかとのことだった。

このまま60歳まで働き続けることができるのか――、そんな考えが頭を過るようになった。

転機となったのは、会社のクレーム対応で購入者の家庭を訪問したときのこと。

子ども向け玩具を交換に行ったところ、交換品を受け取った子どもからは「ありがとう」とお礼を告げられた。

そのとき、子どもの父親が「こんな不良品を売りつけるようなやつに感謝なんてするな、どうかしてるだろ」と子どもを叱責し、目の前で叩く光景を池田さんは目にした。

「きっとこの家庭にも幸せはあるだろうけど、この子が困ったとき、拠り所になる場所として小学校の存在があるのかも知れない」

大学4年生のときから小学校でアルバイトをしていた池田さんは、当時は「自分は先生に向いていない」と思っていたものの、改めて小学校の教員として働く道を考えるようになった。

通信制で小学校の教員免許を取得しようと思っていた矢先に、声が出なくなったというわけだ。

退職後に気分転換を兼ねて山登りをしているとき、通行人とすれ違って挨拶された際に、偶然声を出すことができた。

すぐに下山して家族へ報告。みんなで喜びを分かち合った。

4.教職の道へ

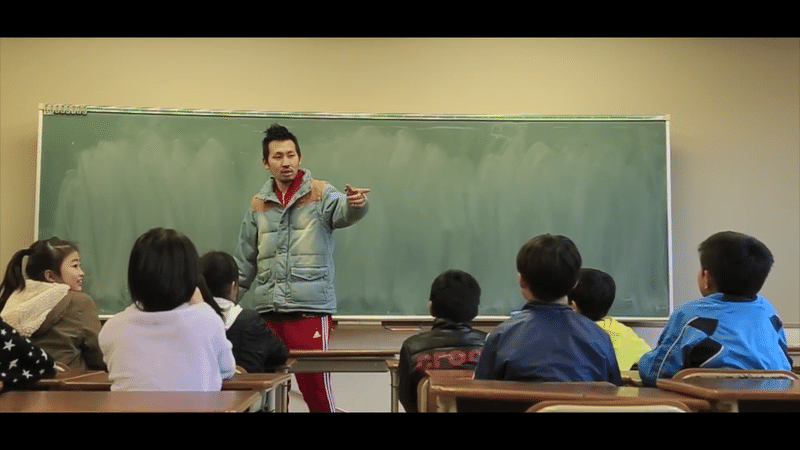

2012年4月から小学校で働き始め、2011年には教員採用試験で合格し、正式に小学校教員として任用された。

「5年ほど働いたとき、公務員である教職の仕事に難しさを感じるようになりました。例えば、勤務外で家庭や放課後に勉強できる環境を整備したいと思っても、対応できなかったんです」

そうした無力感を感じるうちに、学校で対応できることは限界があるのではと思うようになった。

さらに特別支援学級で障害のある生徒たちと関わるなかで、従来の教育システムではこぼれて落ちてしまう子どもたちにも目を向けるようになった。

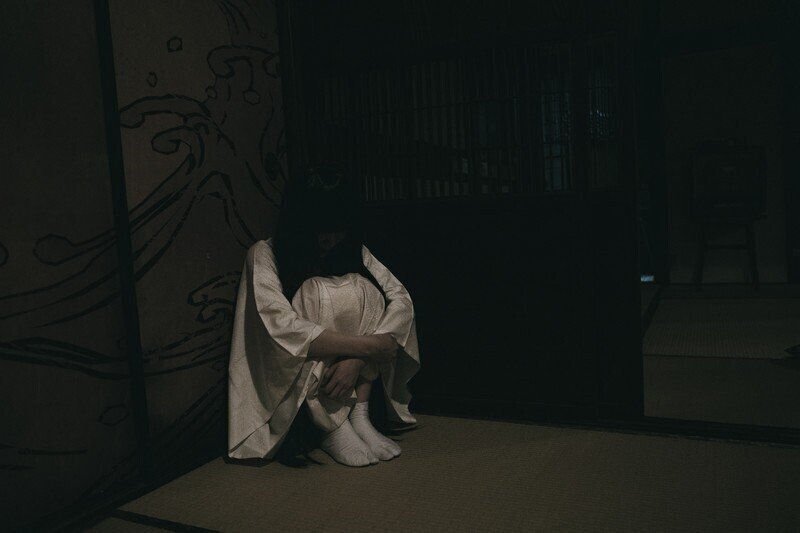

教え子たちからも「卒業してから生きにくくなった」という話を耳にし、子どもたちが安心して過ごすことのできる居場所をつくることを決意。

池田さん自身が適応障害となり学校へ通えなくなったことを機に、7年半勤めた教職の仕事を退職することを決めた。

2019年11月に退職し、2ヶ月の準備期間を経て、2020年1月より「家庭学習応援施設My Place」をスタートさせた。

午前中は、不登校の子どもたちが通うことのできるフリースクールとして、午後からは小・中学生が放課後に学童保育として立ち寄ることができる場所として整備した。

特徴的なのは、この教育施設を自分が勤めた小学校の校区につくったことだ。

「誤解してほしくないのは、学校が駄目だから、この場所を立ち上げたわけではないんです。学校には学校の良さはあるし、ここにつくることで学校とも何か協力してできるんじゃないかと思ったんです」

発達障害などの理由により、学校生活に困難を感じる子どもたちや、経済的な理由により教育の機会を十分に得られない子どもたちは年々増えている。

そうした人たちにも手を差し伸べる場所として、この教育施設は存在しているわけだ。

また、事情により高校へ通うことができなかった生徒たちのために、通信制のサポート校も始めた。

「家庭学習応援施設My Place」へ通ったり、自宅学習を進めたりしながらレポートに取り組んでいくことで、最短3年で高校を卒業することができるという。

池田さんは、「教育をもっと楽しく、明るく」を掲げ、多様な学びのあり方を支援している。

5.学びの場を切り開く

全国の小中学生の不登校児童・生徒の数は、およそ16万人にのぼると言われている。

不登校ひとつ取ってみても、生徒自身はもちろん、学校や教師が悪いわけではない。

学習指導要領や学校という枠のなかに多様な特性の子どもたちを押し込めてしまうことに問題の本質があるのだろう。

本来、学びとは一人ひとりのためのものだ。

だからこそ、「学校」というプラットフォームに縛られない多様な学びの場が必要なのだろう。

子どもが自らの成長や学びのスタイルに合わせて学習の場を選ぶことができさえすれば、それで良い。

池田さんの挑戦は、そうした選択肢を増やしているのだ。

昨今の新型コロナウイルス感染症による臨時休業で、児童や生徒が登校できない時期は続いている。

今後、子どもたちにとって安全安心な居場所とセーフティーネットとしての役割も担う『家庭学習応援施設My Place』は、ますますその重要性が問われることだろう。

池田さんの挑戦を僕は応援したいし、この原稿が少しでも池田さんの背中を後押しすることに繋がるのであれば、こんな嬉しいことはない。

※5枠完売しました

※10枠完売しました

※10枠完売しました

※15枠完売しました

※25枠完売しました

※25枠完売しました

よろしければサポートお願いします。 取材のための経費に使わせていただきます。