【読書録】入門 起業の科学

会社の従業員として雇用される場合、組織の一員として多少なりとも事業理解をしておかなけらばならない。

「この会社はどんな目的をもって、どのような行動をとっているのか」は、HPを熟読したり、実際に働いている人に話を聞いたりするなど方法は様々ある。

しかし、もっと大きな視点での理解、言うなれば企業を経営していくにあたり具体的に(特に起業時から)どのようなことをしていけば良いのかの理解が乏しいと感じていた。

そこで手に取ったのが本書である。

起業して間もない、いわゆるスタートアップを主題にしており、”失敗しないスタートアップ”の手法を”科学的”に紹介している入門書。”科学”なので手順通りやれば失敗は回避できるということらしい。

先行して出版された「起業の科学」もあるがかなり重厚な1冊なので、入門書のほうを選んだ。

本書の目次は以下の通り。

■STEP 0:「成功に至るプロセス」を理解する

■STEP1:アイデアを検証する

1-1 良いアイデアとは?

1-2 スタートアップが持つべきアイデアのメタ原則

1-3 アイデアの検証

1-4 プランAの策定

■STEP2:課題の質を上げる

2-1 課題仮説の構築

2-2 前提条件の洗い出し

2-3 課題から前提の検証

■STEP3:ソリューションの検証

3-1 UXを紙1枚に

3-2 プロトタイプの作成

3-3 プロトタイプの検証

■STEP4:人が欲しがるものを作る

4-1 MVPの構築

4-2 MVPを市場へ

4-3 MVPの評価測定

4-4 新たなスプリント

4-5 UXの改善

4-6 ピボット

”スタートアップ”とは

そもそもスタートアップとは、どのような起業を指すのか?

いくつかの特徴を以下にまとめる。

1つめの特徴は、”ある地点で巨額の利益が短期間で生まれること”である。ビジネスアイデアをもとに道なき道を”スタート”させ、短期間で利益を”アップ”させるのである。もちろんヒットするまでは小規模でかつ慢性的な赤字が続く。

対照的なのがスモールビジネスであり、これは成長がゆっくりと着実に積み上がっていくものである。

2つめの特徴は、既存の市場で戦うスモールビジネスとは異なり、そもそも市場が存在するかどうかわからないところからスタートすることである。

そのため起業するタイミングが重要になってくる。

例えば、この1、2年で生成AIが流行り始めてきたので、これを利用した新しい起業が出てくるかもしれない。

3つめの特徴は、市場でナンバーワンの地位を獲得することを運命付けられていること。”既存の市場で食い繋いでいければいい”という姿勢は受け入れられないのである。

4つめの特徴は、資金の提供者が個人投資家やVC(Venture Capital)であること。急成長後の株式売却で得られる利益を目当てにしているので、スモールビジネスでは相手にされない。

5つめの特徴は、事業が成功した暁には既存の市場や常識を覆すような破壊的イノベーションを起こすことである。昨今、何度も引き合いに出されるFacebookやAmazonなどがその代表例だろう。

まずはアイデアを検証する

では、これから起業や新規事業を立ち上げようとする時、まずは何から始めればいいのか?

それは顧客のヒアリングでもなく、市場調査やPEST分析でもなく、自分たちで議論を交わし、”最善の仮説”を立てること。ここでビジネスモデルの原型が作られる。

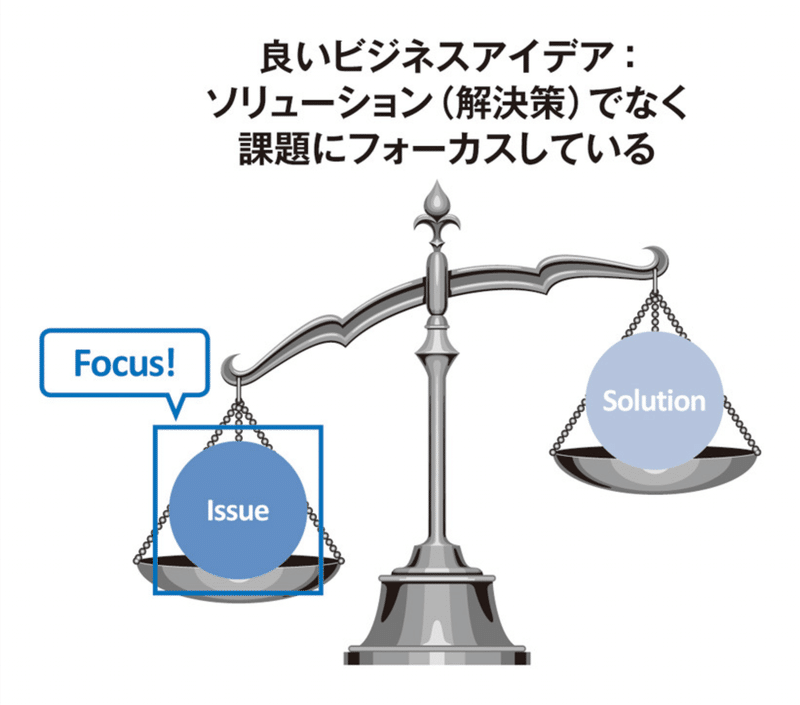

ここでは”儲かるかどうか”、”技術が活用できるかどうか”ではなく”世の中のどんな課題を解決するのか”を考える。解決策ありきですすめると、そもそも”これで解決できる課題が何なのかがわからなかった…”ということになりかねない。

アイデアを整理するにはリーンキャンバスを用いると良い。ここで最優先すべきは1の課題とその課題を抱える2の顧客の特定である。

この段階で作るのは仮説でありたたき台なので時間をかけずに何度も何度も書き込こむ。またチームメンバーと共有することで”共通言語”として機能することになる。

課題の質を上げる

自分たちで課題を設定したら、次はその課題をもう一歩踏み込んだところまで洗練させたり、顧客が本当にその課題を抱えているのかどうかを検証する必要がある。

ペルソナ・カスタマージャーニー・プロブレムインタビューなどで課題の質を上げていく。自分たちの都合の良い課題を設定していなかったか、確証バイアスを排除して確認する。

解決策の検証

顧客の姿がはっきりとイメージでき、なおかつその人が抱えている痛みが存在することがわかったら、次は解決策を磨き込む。

ソリューションインタビューで搭載すべき機能を絞り込み、プロトタイプを制作する。そのプロトタイプを使ってもらい、ユーザーの声を聞いてUXを検証する。

人が欲しがるものを作る

ここまでのプロセスを経て下準備を完了させたら、いよいよ実際に最初の製品を制作する。

制作するのはMVP(Minimum Vialuable Product)である。直訳すると”実用上最小限の製品”となるが、機能が最小限ということでなく、あくまでも顧客が感動するような、他にはない価値提供をすることができる製品を指す。

プロトタイプとの違いは、実際に顧客に料金を支払ってもらうこと。無料で提供してしまうと「無料だしこんなものか」と捉えられ、”世間はあなたの製品にお金を払うだけの価値を感じるか”の検証ができなくなってしまう。

MVPで顧客から”学習”するにはスプリントを回す必要がある。

スプリントとはMVPごとの”学習目標”を明確にして市場に投入し、反応を見て学びを得るというサイクルのこと。

スプリントカンバンボードで工程や進捗を管理し、検証したい機能をユーザーストーリーとして書き起こし重要度の高いものから実装する。

MVPを使ってもらったあとは、定性的・定量的な視点で市場の反応を分析する。前者は”気付き”を得るためで、後者は”裏付け”をするため。

定性分析ではカスタマーインタビューを行う。

ここではアンケートやグループインタビューよりも深い一対一の対話が重要になる。良かった点よりも悪かった点を聞くことに時間を割いたほうが改善点を見つけやすい。また、もらったコメントの表面だけを見ずに、その背景にあるものを見つけられるようにする。

定量分析ではARRR指標(海賊指標)を使うとよい。

Acquisition:新規ユーザー獲得(LP来訪者数、ダウンロード数など)

Activation:利用開始(利用開始者数、アカウント作成者数など)

Retention:継続利用(再訪問、再利用者数など)

Referral:紹介(製品のSNSシェアなど周囲に広めてくれる人の数など)

Revenue(Conversion):収益化(課金者、有料会員数など)

これらを実際の製品で数値化できそうな部分を特定し、KPI(Key Perfoemance Indicator)と定め、目標値を設定する。

この中で、あるKPIを改善すると、その後のプロセスで計測されるKPIが大きく改善される指標を先行指標と呼ぶ。これを早く見つけられれば事業の最重要KPIとすることができ、事業の成功が見えてくる。

ここまでで1回のスプリントが走り終わった。

続いて2度目、3度目のスプリントを走るために次々をMVPを制作する。この際は新しい機能はむやみに追加しないほうが良い。

また、2度目以降のスプリントでは定量分析に前回との比較を加える。

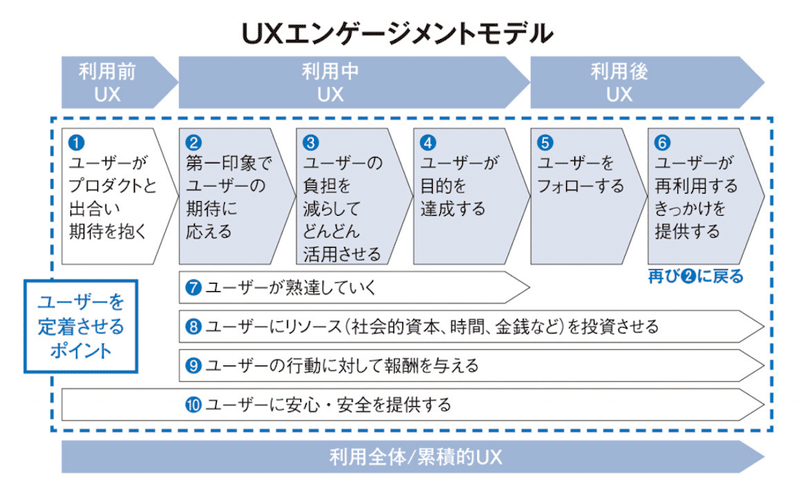

またサービスを長く使ってもらうためには「Content is king, UX is queen(コンテンツが王様で、UXは女王だ)」という言葉もあるように、コンテンツと同様にUXも非常に重要である。

UX改善で定着率を上げられれば、新規顧客獲得よりコストを抑えられる。

これまでのプロセスを十分に理解し、実践してプロダクトが市場に熱狂的に受け入れらればそれはPMF(Product Market Fit)を達成したと言える。

スタートアップをテーマにした本ではあるが、事業の立ち上げから軌道に乗るまでのプロセスがしっかりと載っているので、どの起業家や経営者にとっても信頼のおける指南書となることは間違いない。

デザイナーはUI/UX改善を担うが、自分が事業のプロセスの全体像を把握し、いま自分たちはどのプロセスに該当するのかを知っておくだけでも

立ち回りは改善されるだろう。

起業や経営と聞くと数字ばかりの定量を重視するイメージがあったが、「コンテンツは王様、UXは女王」という言葉があるのを初めて知った。

実際のところデザイナーは経営にはあまり大きく関われないと思うが、UX改善には主体的に関わっていけるだろう。顧客の声を受け止めプロダクトのUIを改善し、課題解決や価値提供を促進させたい。

経営者とデザイナーは”顧客の課題を解決する”目的は共通しているわけで、その手段が違うだけだということがよくわかった。

本書は多少名前は違っていたがユーザーインタビューやユーザビリティテストにも言及があった。以下の記事で取り上げているので参考にしてほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?