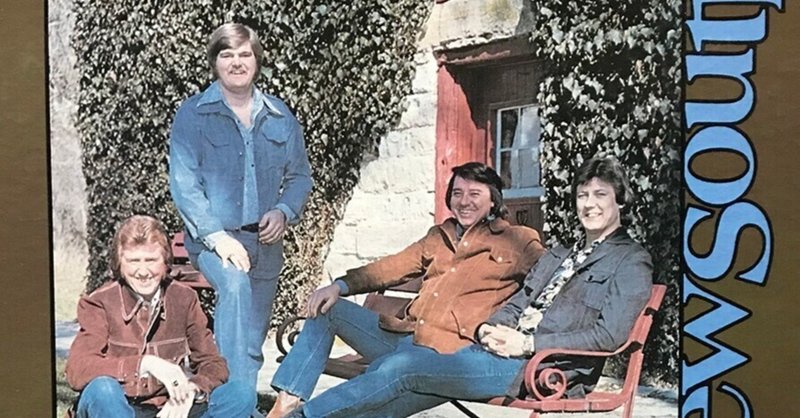

ブルーグラス名盤探訪『J.D. Crowe & the New South』(1975年)

毎年新緑の季節になると、ブルーグラスが聞きたくなる。本能的なものか、その言葉の響きからくる「刷り込み」に近いものなのかはわからない。

ご承知のとおり、「ブルーグラス」というジャンル名は、この音楽スタイルを確立したビル・モンローのグループ名「ブルーグラス・ボーイズ」に由来する。1930〜40年代にかけて、スコットランドやアイルランドにルーツを持つアパラチア地域で歌い奏でられていた民俗音楽にブルースやジャズの要素を取り入れ、よりドライブ感・スウィング感のある音楽へと進化させたのがビル・モンローだった。モンローのグループ名は、彼の出身地・ケンタッキー州の別名「ブルーグラス・ステイト」に因んだわけだが、そもそもなぜケンタッキーの青草を「ブルーグラス」と言うのか?「青々と生い茂る草木」などと言うのは日本語特有の表現であって、日本の「青信号」も英語では「green light」だ。なのに、ケンタッキーの芝生はなぜ「green grass」ではないのか? ケンタッキーには行ったことがないので、同地の芝生は本当に青く見えるのだろうかなどとかねがね不思議に思っていたのだが、これを機に調べてみた。すると、ケンタッキー州など北米に広く分布している牧草や芝生用の草「ケンタッキー・ブルーグラス」(和名:ナガハグサ)は、刈り取らずに60〜90cmくらいの長さになるまで放っておくと、青紫の小さな花をつけるらしい。その花の色からこの俗称がついたようだ。ちなみに、日本で古来用いられてきた「蒼(あお)」という色の名は、英語の「lush green」のような色であり、「sky blue」のような色は昔の日本では文字通り「空色」とか「天色」と呼んでいたようだ。

Photo by: Peter Fitzgerald

話を音楽に戻そう。私がここ数年この時期に聞いていたブルーグラス系音楽は、モリー・タトルやワトキンス・ファミリーアワー、ザ・ピーターセンズなど、比較的新しめのアーティストが多かった。しかし、今年は、私の勝手なブルーグラス・シーズンの到来に合わせてくれたかのようにあるタイムリーなニュースが飛び込んできたため、少し懐かしいアルバムを改めて聞いている。

そのアルバムは、1975年に出たJ.D. クロウ&ザ・ニューサウスの実質的デビュー盤『J.D. Crowe & the New South』だ。そして、ニュースというのは、去る4月16日、このアルバムが米国議会図書館の「ナショナル・レコーディング・レジストリー(全米録音資料登録簿)」に今年登録される25の音源のひとつに選ばれたことだ。このリストに登録される音源は、発表から10年以上経っている「文化的、歴史的、審美的に意義のあるもの」であることが条件だそうだが、今年のエントリーリスト(下記)を見ても、正直、どういう価値基準なのかは理解しがたい。

2024年ナショナル・レコーディング・レジストリーに選ばれた録音物(年代順)

“Clarinet Marmalade” – Lt. James Reese Europe’s 369th U.S. Infantry Band (1919)

“Kauhavan Polkka” – Viola Turpeinen and John Rosendahl (1928)

Wisconsin Folksong Collection (1937-1946)

“Rose Room” – Benny Goodman Sextet with Charlie Christian (1939)

“Rudolph, the Red-Nosed Reindeer” – Gene Autry (1949)

“Tennessee Waltz” – Patti Page (1950)

“Rocket ‘88’” – Jackie Brenston and His Delta Cats (1951)

“Catch a Falling Star” / ”Magic Moments” – Perry Como (1957)

“Chances Are” – Johnny Mathis (1957)

“The Sidewinder” – Lee Morgan (1964)

“Surrealistic Pillow” – Jefferson Airplane (1967)

“Ain’t No Sunshine” – Bill Withers (1971)

“This is a Recording” – Lily Tomlin (1971)

“J.D. Crowe & the New South” – J.D. Crowe & the New South (1975)

“Arrival” – ABBA (1976)

“El Cantante” – Héctor Lavoe (1978)

“The Cars” – The Cars (1978)

“Parallel Lines” – Blondie (1978)

“La-Di-Da-Di” – Doug E. Fresh and Slick Rick (MC Ricky D) (1985)

“Don’t Worry, Be Happy” – Bobby McFerrin (1988)

“Amor Eterno” – Juan Gabriel (1990)

“Pieces of Africa” – Kronos Quartet (1992)

“Dookie” – Green Day (1994)

“Ready to Die” – The Notorious B.I.G. (1994)

“Wide Open Spaces” – The Chicks (1998)

米国議会図書館は、選ばれた録音の個々の意義についても発表している。それによると、『J.D. Crowe & the New South』が選出された意義は次の通り。これ自体はある程度納得がいくものだった。

『J.D. Crowe & the New South』 – J.D. クロウ&ザ・ニューサウス (1975) (アルバム)

1975年のJ.D. クロウ&ザ・ニューサウスのこの画期的なアルバムは、ビバップがジャズを知的にしたのと同じことをブルーグラスにおいて行なった作品と評されてきた。クロウとメンバーたち─リッキー・スキャッグス、トニー・ライス、ジェリー・ダグラスといった腕利きたち─はこのLPが制作される頃にはすでにブルーグラスの世界では名手としての地位を確立していたが、彼らの力が組み合わさってひとつのチームとなったことで、革命がもたらされ、それがこのジャンルを新たな高みへと導いた。ロドニー・クロウェルから、ファッツ・ドミノ、イアン・タイソン、ゴードン・ライトフットまで、多彩な曲とソングライターたちを慎重に選ぶことで、ブルーグラス音楽の幅と聴衆を後々まで広げ、このジャンルの従来のやり方を大きく変えた作品である。

Translation by Lonesome Cowboy

この説明では「革命」(revolutionize)という言葉が使われているが、このアルバムでのJ.D.クロウ&ザ・ニューサウスのブルーグラスは決して前衛的なものではなかった。このアルバムが発表された75年までには、ニューグラスリヴァイバルやカントリーガゼットなど、ロックの感覚を取り入れた、いわゆる「ニューグラス」のバンドが既にデビューしていたし、スリーフィンガースタイル・バンジョーのパイオニアである御大アール・スクラッグスですら、息子たちと共にドラムスも取り入れたカントリーロック的なアプローチを行なっていた。J.D.クロウ自身も70年代初頭にはそういったアプローチを試みていたようだが、このアルバムでのニューサウスの音楽は、どちらかと言えば伝統的なブルーグラス・スタイルだった。彼らを「ニューグラス」と捉える人もいたようだが、少なくともこのアルバム時点のニューサウスは、80年代のカントリー界における「ネオトラディショリスト」のような存在だったと捉えるべきだろう。

この時期のニューサウスがなぜ「凄い」のか。その第1の要因は、今となっては奇跡的とも思えるメンバーが揃っていたことだ。ブルーグラスに詳しくない人にも分かりやすく言うと、それは、第1期ジェフ・ベック・グループにロッド・スチュワート、ロニー・ウッド、ニッキー・ホプキンスが揃っていたようなものだった。そして、このメンバーによるニューサウスのスタジオアルバムはこれ1枚しか存在しない。(各メンバーは、これ以降もさまざまな組み合わせで共演はしている)

当時21歳だったマンドリンとフィドルのリッキー・スキャッグス(1954年生まれ)は、ニューサウス脱退後しばらくしてエミルー・ハリスのホットバンドに加入。エミルーのブルーグラスへのアプローチを大きく推進した後、ソロアクトとして独立。80年代には、カントリー界の一大スターとしての地位を築く。賛否はあろうが、モダン・カントリーミュージックにブルーグラス的なインストゥルメンテーションの要素を持ち込み、カントリーとブルーグラスのクロスオーバーを成し遂げた功績は決して小さくない。そして、スターになってからも、さまざまなミュージシャンとの交流を通じて音楽性を追求する基本姿勢は変わらない。例えば、ブルース・ホーンズビーとのコラボレーションなどは、ロックファンにも馴染みがあるかもしれない。

ジェリー・ダグラス(1956年生まれ)は、今やドブロ・プレイヤーとして名実ともにNo.1の存在だ。ニューサウスの後、リッキーと共に「ブーンクリーク」を結成するが、バンドはリッキーのホットバンド加入もあって解散。その後ジェリーは、セッションプレイヤーとして引っ張りだことなる。多少大げさに言うと、80年代中盤以降のカントリー・アーティストのアルバムで彼の名前がクレジットされていないものを見つける方が難しいほどだった。ジェリーの味のあるドブロ・プレイは、シンガーソングライター系アーティストの作品でも頻繁に聞くことができる。例えば、ジェイムス・テイラーの『New Moon Shine』(1991年)『American Standard』(2020年)、J.D.サウザー『Natural History』(2011年)、ジェシ・ウィンチェスター『Humour Me』(1988年)、『Gentleman of Leisure』(1999年)、ジョン・フォガティ『Deja Vu All Over Again』(2004年)などなど。エリック・クラプトンのクロスロード・ギター・フェスティヴァルにも何度も出演しているし、2000年頃からは、当初ゲストやプロデュースで参加していたアリソン・クラウス&ザ・ユニオン・ステーションの準メンバー的な存在にもなっている。今でこそ、渋カッコいいおじさまといった風貌だが、ニューサウス参加当時は若干19歳。ちょっとオタクっぽい受験生のような雰囲気だった。

Photo by: CP Thornton

ギターとリードヴォーカルのトニー・ライス(1951年生まれ)は、先の二人に比べると、ブルーグラスファン以外での知名度は低いかもしれない。逆に言えば、そのくらいコマーシャルな世界とは無縁で、ストイックに音楽性を追求する人だった。フラットピッキング・アコースティック・ギタリストとしての彼の技量は、彼が直接手ほどきを受けたクラレンス・ホワイト(元ケンタッキー・カーネルズ、バーズ)にも匹敵する。80年前後には、デイヴィッド・グリスマンらと共に、音楽的な高みを目指してジャズやクラシック的なアプローチも追求。90年代後半には、兄のラリー・ライス(マンドリン)、クリス・ヒルマン、ハーブ・ペダースンとのセッション・カルテット「ライス・ライス・ヒルマン・ペダースン」としても素晴らしい作品を残している。トニーから直接教えを受けたパンチプラザーズのクリス・エルドリッジやモリー・タトルら、近年の若いフラットピック・ギタリストたちも彼からの影響を公言している。

リーダーのバンジョー・プレイヤー、J.D.クロウとベースのボビー・スローン(元来はフィドラー)は、それぞれ1937年と1936年の生まれ。上で紹介したメンバーたちに比べると一回り以上年上だ。先の3人やニューグラスを牽引した人たちをブルーグラス第2世代、ビル・モンローやジミー・マーティン、フラット&スクラッグス、スタンレー・ブラザーズあたりを第1世代とすると、彼らふたりはいわば1.5世代的な年代だ。J.D.クロウのバンジョーのスタイルは、スクラッグス直系という感じで、特に斬新なことをするわけではなかったが、彼の安定したプレイが若いプレイヤーのテクニックをより際立たせる結果に繋がっていたように思う。

米国議会図書館の説明にあるように、それぞれのメンバーはインストゥルメンタリストとしては既に十分な名手だったわけだが、彼らの演奏は決して技巧に走るようなものではなく、あくまでも「歌ごころ」を大切にしたものだった。そして、この時期のニューサウスがとりわけ魅力的だったのは、彼らのヴォーカルハーモニーゆえだ。良い意味での「青さ」を感じさせるトニーのリードヴォーカルに、ハイトーンのリッキーのテナー、そして屋台骨を支えるようなJ.D.のバリトンが見事に溶け合い、清涼かつ洗練された空気感が醸し出されていた。このあたりが第1世代のブルーグラスバンドとは一味違うところで、米国議会図書館の説明にある「ビバップがジャズを知的にした(intellectualize)のと同じこと」の所以だろう。

その知性は、シンガーソングライターたちの作品を取り上げる選曲センスにも現れていた。トニーは、ゴードン・ライトフットが大のお気に入りだったようで、その後のソロアルバムでも彼の曲をいくつも取り上げているが、この75年時点でロドニー・クロウェルの曲「Home Sweet Home Revisited」をいち早く取り上げている点は注目に値する。75年と言えば、ロドニー・クロウェルがエミルー・ハリスのホットバンドに採用されたばかりの年だ(その後数年して、リッキーがそのホットバンドに合流し、ロドニーと共演することになるのも興味深い)。こういった洗練された感覚は、後年、ブルーグラスを一般大衆に大きく知らしめる実績を築いたアリソン・クラウス&ザ・ユニオン・ステーションの音楽性にもつながっていると言えるだろう。

このアルバムには個人的な思い入れがある。私自身のいわば「ブルーグラスこと初め」が、このニューサウスだったのだ。中学1年(1978年)の頃だったろうか。何となくカントリーミュージックが好きかもしれないと感じた私は、NHK FMだったか、地元のKBS京都だったかでやっていたカントリー専門番組で流れる曲を片っ端からカセットテープに録音するようになった。その番組からテープに録音した最初の数曲がJ.D.クロウ&ザ・ニューサウスだった。当時はまだカントリーとブルーグラスの違いもよくわかっていなかったが、バンジョーの音に惹かれ、その後、後追い的にフラット&スクラッグスなども聞くようになった。そして、高校入学後自分で最初に買った楽器はバンジョー。結局あまりモノにはできなかったが…

実際にこのアルバムを買ったのは、時期ははっきりと憶えていないが、かなり後のことだ。実は、このLPはジャケット違いで2枚持っている。意識してジャケ違いを買ったわけではなく、別のアルバムだと思って買ったら実は同じ内容だったというお粗末な話。いずれもトリオレコードからの日本盤だが、1枚は81年の再発盤。日本初版と思える75年盤はジャケットデザインも米オリジナルと異なるし、本来セルフタイトルのはずが、冒頭曲のタイトル「Old Home Place」がアルバムタイトルになっている。81年盤の方は米国再発版と同じジャケットだが、米ラウンダーから出た75年の初版はこれとは異なるデザインで、これはなかなか見かけない。このセルフタイトルの米国盤は、ファンの間ではそのカタログ番号から「Rounder 0044」の名で知られているらしい。

このアルバムはワシントンD.C.の郊外に位置するメリーランド州シルヴァースプリングで1975年1月に録音されている。余談になるが、シルヴァースプリングは、フリートウッドマックの『噂』(1977年発表、録音は76年2〜8月)のアウトテイクで、シングル「Go Your Own Way」のB面になった「Silver Springs」のインスピレーションになった町。当時、リンジー・バッキンガムとの仲がぎくちゃくし始めていたスティーヴィー・ニックスが二人でドライブ中にたまたま「Silver Spring」という町の名を記した標識を見つけ、その言葉の響きに魅せられて、「あなたは私の銀の泉になれるのに」という歌詞にリンジーへの思いを託したという。

70年代、日本のトリオレコードは、カラパナなどのハワイアン・ロックとともに、ブルーグラスにも力を入れていた。トリオからは、この貴重なラインアップでのニューサウスの日本公演ライブ盤が日本独自に出ている。1975年8月30日東京久保講堂での公演は、このラインアップでの本当に最後のコンサートだったそうだ。A・B面各5曲、トータル30分にも満たない今にしてみれば随分短いライブアルバムだが、スタジオ作との重複曲は1曲しかなく、オリジナル作品集としても十分楽しめる。

なかでもフライング・ブリトー・ブラザーズの曲が2曲(「God's Own Singer」「Sin City」)取り上げられているのが興味深い。これらは、60年代の南カリフォルニアのアコースティック・ミュージックシーンでクリス・ヒルマンやハーブ・ペダースン、バーニー・レドンら若きブルーグラッサーたちとしのぎを削っていたトニーもしくは兄のラリー・ライス(スキャッグスの前任のマンドリン奏者だった)が持ち込んだものではないかと想像する。(来日時のものではないが、J.D.とリッキーの地元ケンタッキーのテレビ番組で「Sin City」を演奏する彼らの映像があった)

この75年当時、日本のブルーグラス・ファンはかなりの熱狂ぶりだったようだ。今回の議会図書館への登録にあたってジェリー・ダグラスが語った言葉にその様子が伺い知れる。

当時はどう吸収すればいいのかよくわかっていなかったんだけど、今になってみれば、あの75年の夏は最も印象深い思い出として蘇ってくる。僕たちはあちこち旅しながら、人生で最良の時間を過ごしていた。こんな小さなグループからこんな素晴らしいサウンドが生まれるのかと僕ら自身も驚きの表情を浮かべていたんだ。J.D.やトニー、リッキーといった殿堂入りを果たした巨匠たちと一緒に演奏できたことは、一生分の教育を受けたようなものだよ。僕は西海岸(LAとサンフランシスコ)で演奏するのも初めてだったし、その後、東京、京都、大阪でも演奏したしね。

バンドの仲間たちは、駆け出しのドブロ弾きだった僕に、演奏の技術、ニュアンス、公正さなど多くのことを教えてくれた。本当に感謝しているよ。それに、東京での最初のコンサートの後、リムジンに乗ろうとしたら、誰かが僕のシャツを引き剥がそうとしたんだ。あんなことは、あれっきりだったよ。

Translation by Lonesome Cowboy

私がブルーグラスを熱心に聞き出した80年代前半、この種の音楽を聞いている人は周りにほとんどいなかった。それを考えると、わずか5年少しの間に日本でブルーグラスを受け入れる環境がこんなに変わってしまったのかと驚いてしまう。それとも、70年代半ばの熱狂は、周りに理解者が少なくて鬱憤が溜まっていたマニアックなファンゆえのものだったのだろうか。

アルバム『J.D. Crowe & the New South』の発表から、来年で早や50年。J.D.クロウ、ボビー・スローンは既に鬼籍に入り、トニー・ライスも2020年に69歳で亡くなってしまった。90年代後半のライス・ライス・ヒルマン・ペダースンでは、トニーお得意の甘いヴォーカルが聞かれず、なぜだろうと不思議に思っていたのだが、トニーは90年代半ばにMTD(筋緊張性発声障害)という病気を患い、歌えなくなってしまっていたそうだ。リッキーとジェリーが今も活発に音楽活動を続けているのは嬉しい限りだが、今回の登録を機に改めてこのアルバムを聞き直し、そのエバーグリーンな響きに少し感傷的な気持ちになってしまった。

75年と言えば、ディスコがそろそろブームになり始めようかという時期。イーグルスが『呪われた夜』を発表し、カントリーロック的な音楽が岐路に差し掛かろうとしていた頃だ。カントリーガゼットが77年のアルバムタイトルを『What A Way To Make A Living!』としたくらい、ブルーグラスミュージシャンがブルーグラスだけで食べていくのは難しい時代に突入しようとしていた。リッキーやジェリーが、その後、よりコマーシャルなカントリーの世界に進むのも無理はない。しかし、だからこそ、この75年という微妙な時期にこのメンバーが揃ったことが奇跡と思えるし、そんな時代にこんな清廉なアコースティック・アメリカン・ミュージックが世に出ていたということを多くの人に知ってもらいたいと思うのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?