「限界費用ゼロ社会」から学ぶ持続可能な3Dプリンティング生産革命

こんにちは。以前、「2030年の世界地図超からみる製造業とSDGs」という記事を書いてから約1ヶ月以上経ってしまいましたが、今日はその本内で紹介されていたジェレミー・リフキン著「限界費用ゼロ社会」の考えを紹介したいと思います。なぜなら、その本で唱えられている「限界費用ゼロ社会」で唱えられている共有型社会が、持続可能なものづくり(生産)に対して非常にヒントになると思ったためです。さらにこの本が発売されてから5年以上経っていますが、脱炭素やSDGsが大きく騒がれ始めている現在の状態にもある程度近づいているように感じ、ジェレミー・リフキンの予想は当たっているのではないかと思ったためです。

過去記事

非常に長い本ですので、リフキンの考えの「共有型社会」がまとめられている第1章(市場資本主義から協働型コモンズへの一大パラダイムシフト)と、その社会でのものづくり・エネルギーに関わる第2部・第5章(極限生産性とモノのインターネットと無料のエネルギー)、第6章(3Dプリンティング)の3部に書かれていたことを紹介したいと思います。

1. 資本主義から共有型経済へ(第1章まとめ)

限界費用ゼロ社会…財とサービスがほぼ無料となる時代

※限界費用…ものやサービスを1つ追加で生み出す際にかかる費用

この本で唱えたいリフキンさんの主要な考えとしては、21世紀は資本主義の時代が終わり、共有型経済へと以降するという意見です。具体的には、IoT (モノのインターネット化。ここでは工場の見える化ではなく、全てのものにセンサが付きネットワークで常時接続されている状態のこと)により、コミュニケーション、エネルギー、輸送の生活のインフラを常時接続・ネットワーク化することで効率性、生産性を高める社会を指します。さらにその社会では、モノやサービスを1つ追加で生み出す費用(限界費用)は限りなくゼロに近付きます。

例えば、本は電子化されることにより1つ追加する際にはデータをダウンロードするだけのため、一度データを作成すれば半永久的に増刷が可能となっていることや、再生可能エネルギーとリサイクル材で3Dプリンティングでものを作ることにより、設計図さえあればほぼただでものづくりができることです。さらにその設計図もオープンソースとなり誰でも無料でアクセスできる状態になり、実質モノを追加で作る際の費用がゼロになるという考えです。

資本主義 → 協働型コモンズ・ソーシャルコモンズ

コモンズとは、自主管理されたコミュニティのようなイメージで、身近なところでは、慈善団体や宗教団体、芸術団体や教育関連の財団、アマチュアスポーツクラブ、生産者協同組合、組合関係のようなコミュニティです。

最近では社会的(ソーシャル)コモンズに移行されており、世界の多くの国で市場経済よりも成長しているとのことです。ソーシャルコモンズが生み出すものは、金銭的な価値ではなく、社会的価値(社会関係資本)になります。ソーシャルコモンズは、他社と結びついてシェアしたいという深い欲求を原動力としており、オープンソース(原型となる設計であるソースコードの公開)のイノベーションや透明性、コミュニティの追求を目的としています。

そしてそのような社会を実現するテクノロジーがIoTになります。I

oTにより、

①対等な人同志による共同生産(マスコラボレーション)

②誰もがアクセスしてサービスを受けられるユニバーサルアクセス

③一体性

を極限まで高めることができます。

具体的には、IoTにより全てのものが常時ネットワーク接続されること、及びそのデータを利用できることにより、人々がソーシャルネットワークに接続でき、グローバルに相互に結びつけられる相互接続の状態になります。

相互接続により、分散型の再生可能エネルギーと自動化されたロジスティクスと輸送手段インターネットが管理して、限界費用ゼロ社会を実現するという考えです。

つまり、IoTにより全てのものが接続され、オープンに誰もが利用できる社会になり、他社と接続され、限界費用ほぼゼロでモノを共有することで、人としての生きがい、生活を保つというようなイメージです。

2. 再生可能エネルギーによる限界費用ゼロ社会

リフキンさんは、今までの生産性(特にものづくりにおける)は、機械資本と作業能率で図られていたが、エネルギーの観点が必要。実は、機械資本と作業能率であげることができる生産性は全体の14%ほどで、エネルギーは残りの84%でであると述べています。

再生可能エネルギーは生成するための資源(石油や石炭)が不要なため、情報(データ)同様、研究、開発、普及の固定費を除けば、ほぼ無料(限界費用ほぼゼロ)で半永久的に使用できるエネルギーです。

さらにインターネットによってエネルギーを管理することで、誰もが限界費用ゼロでエネルギーをシェアできます。具体的には、再生可能エネルギー体制を作り、各建物に発電設備を設置して、エネルギーの一部を水素で蓄え、グリーン電力をネットで流通、排出物ゼロのプラグイン輸送手段に接続することで、何億人の人が限界費用ゼロでエネルギーをシェアできます。

再生可能エネルギー

太陽電池:年間の人類が消費しているエネルギーは太陽が地球に向けて放つエネルギーの88分分と同じです。しかし、現在使用されているエネルギーの0.2%しか太陽光エネルギーの比率はないようです。

化石燃料エネルギーを使用し続けていては、生産維持にコストがかかるため限界費用は減りません。さらに変換効率の良い三接合型太陽電池や薄膜シリコン型太陽電池などが開発され、再生可能エネルギーの採掘コストが下がってきており、「2028年〜2040年の間には全て再生可能エネルギーになるのではないか」とも書かれています。

この再生可能エネルギーを地球全ての人がIoTでシェアできるよう再生可能エネルギーの規模を拡大することが資本主義からコモンズ型社会への重要課題と述べています。

3. 3Dプリンティングによるものづくり

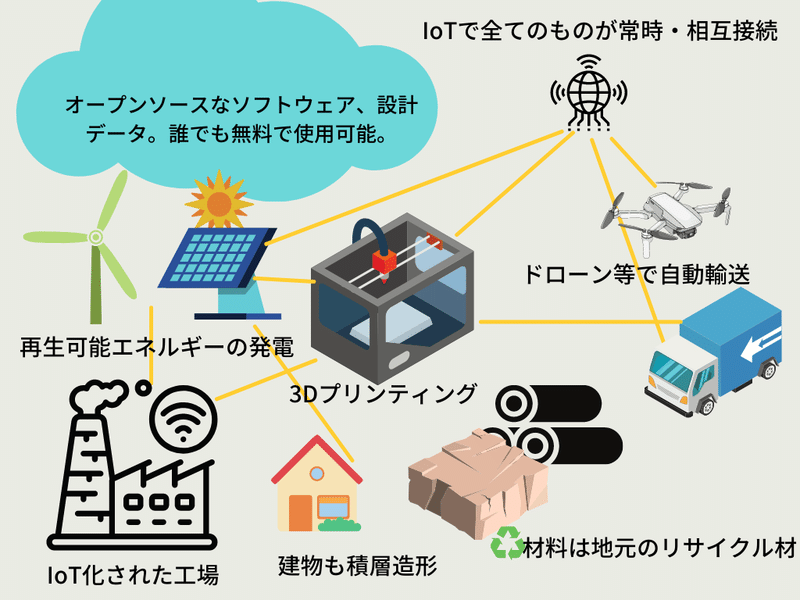

3Dプリンティングによりもたらされる限界費用ゼロ社会のイメージ

第6章では、今後のものづくりは3Dプリンタを使用して、必要な時に、必要なものをローカル(近く、地元毎)で生産できるようになると提言しています。

3Dプリンティングにより、今までの資本主義の売り手側主体の大量生産から、書い手側主体の多種多様なマスカスタマイゼーションが可能となります。

上記の図のように、地元のリサイクル材を使用して、3Dプリンタで建物から生活物資までを製造、ローカルな輸送は自動運転により行います。それらが再生可能エネルギーにより動かされ、設計やソフトウェアはオープンソースで無料で共有されているため、実質限界費用ゼロで生活ができるというものです。これらにより、資本主義による中央集権型の大量生産から、ローカルなマスカスタマイゼーションによる生産に移行すると述べています。

3Dプリンティング工場とは

作られるもの:材料・造形技術革新により全てのモノを3Dプリンタで造形可能。例えば、現時点で既に、太陽電池のシリコンの代わりに銀インクのプリントや、建物を3Dプリンタで造形したり、月面基地も現地で月面の材料を使って造形したりと行ったことが可能となっています。

8年前の記事ですが。

材料 :基本的に地元(生産を行う場所の近く)で、調達します。その土地で消費された様々なリサイクル材を使用することにより、ほぼ無料の供給材料で造形します。

※このあたりのインフラ整備・素材技術には時間がかかると思われます。

設計 :オープンソースのため、誰でも少し手を加えるだけでオリジナルなカスタマイズ品を造形できます。設計思想や設計ソフトなどは無料でシェアされることで、誰でも使用することができます。

※これらは既に行われています。

エネルギー :3Dプリンタを動かすエネルギー、輸送のためにエネルギーは地元の再生可能エネルギーを使用することで限界費用はほぼゼロとなります。

このように今までの中央集権型の大量生産工場と違い、ローカルな分散型で小規模な生産に変わります。3Dプリンティング技術、オープンソースなソフトウェア、再生可能エネルギーとリサイクル材、それらを繋げて誰もが利用できるようにするIoTにより、そのような生産革命が実現できます。

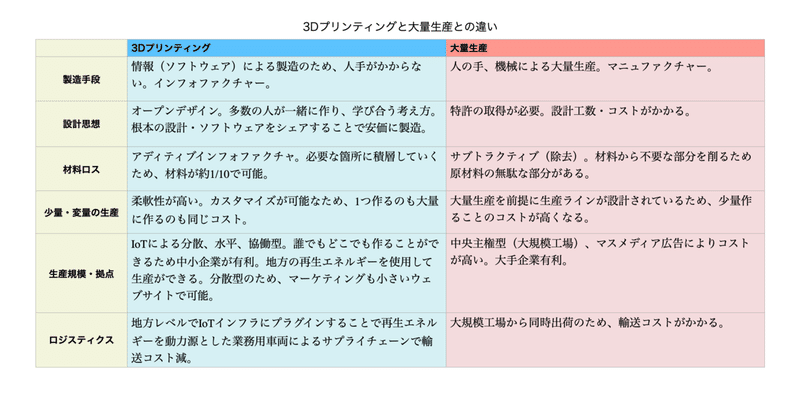

3Dプリンティングと従来の大量生産との違い

少し極端ではありますが、リフキンさんが唱える3Dプリンティングと大量生産の違いを下記の表にまとめました。このように様々な局面で低コストで多品種少量生産に対応できる3Dプリンティングの生産方法に変わっていくだろうと述べています。

4. まとめ

ものづくりの業界では、3Dプリンティング、IoTといったところは、以前から唱えられていましたが、「限界費用ゼロ社会」を読むことで初めて本当の利益を知ることができました。少し極端な主張とも思えますが、2021年現在を振り返って見ても、再生可能エネルギーの必要性が強く主張されだし、脱炭素社会を唱えられています。さらにソフトウェアを無料でシェアできるという部分も実際に起こっていると思いました。自分自身でもソフトウェアの勉強や利用をする際に非常に多くの情報が無料で手に入ることに驚きました。リフキンさんの考えは決して理想論ではなく、実際に起こっている現実なのだと感じました。今後は工場の脱炭素化、3Dプリンティングに関するものづくりを深く調べていきたいと思いました。

本日も最後まで読んで頂きありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?