老朽原発の安全基準案から暦年評価を削除?

【お詫び】致命的な間違いにつき、訂正してお詫びします。

❌「逆に今までどうして暦年じゃなかったのかと言いたいぐらいです」

↓

○「逆に今までどうして暦年でやっていたのかと言いたいぐらいです」

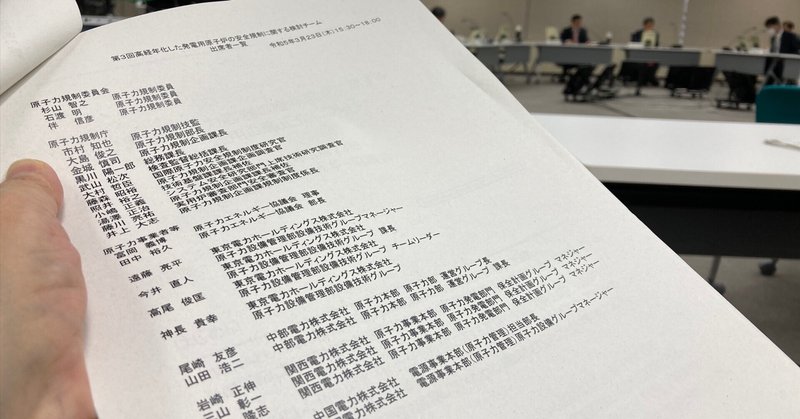

3月23日、「高経年化した発電用原子炉の安全規制に関する検討チーム」会合が開かれた。

利潤増大のための原子炉等規制法改正

この会合は、運転期間が原子炉等規制法案(以後、炉規法案)から削除され、利用政策の観点(わかりやすく言えば、利潤増大のために原発を使うこと)から電気事業法へ移管される場合に、今まで行ってきた施設管理計画に関する手続を法律に格上げをするための中身を検討する会合だ。「場合」と言いうのは、この改正(悪)法案はこれから審議されるからだ。

炉規法案は、束ね法案「GX脱炭素電源法案」で束ねられ、以下のように第43条の3の32で枠組みが書かれているだけだ。

炉規法案43条の3の32(原子炉施設の劣化の管理等)

運転開始から30年目以内(以後10年以内ごと)に、原子炉設置者が「原子炉施設の劣化を管理するための計画」(=長期施設管理計画)を策定して、原子力規制委員会の許可を得なければならない。

原子炉設置者は、「長期施設管理計画」に原子力規制委員会規則で定める劣化評価の方法と結果、劣化に関する措置等を記載しなければならない。

原子炉施設は、原子力規制委員会規則が定める安全性を確保するための基準に適合しなければならない。(以上、新旧対照条文P 24より筆者整理)

この「安全性を確保するための基準」の具体的な中身を検討チームが決めることになっている。このチーム進行を任された杉山智之委員は、第1回会合で、チーム名を当初の「劣化管理」から「高経年化した発電用原子炉の安全規制」と変えたぐらい張り切っており、劣化管理にとどまらない議論をする姿勢を見せてきた。

老朽原発の基準(案)に想定される欠落

チーム会合には石渡明委員、伴信彦委員も加わり、第2回と第3回の会合で、原子力規制庁が用意してきた案では、国際機関の考え方から見れば、欠落しているものが見えてきた。原子力規制委員たちを悩ませている考え方はほぼ一致している。

国際原子力機関(IEAE)はSSG-48(原子力発電所の経年劣化管理及び長期運転プログラム策定に関するガイド)にある「Obsolescence」についてだ。

「Obsolescence」を「旧式化」と規制庁は訳しているが、伴委員が第3回検討チームで指摘したように、通常では「時代遅れ」とか「陳腐化」という意味で使われる。原子力規制委員会の中では「設計の古さ」と表現してきたものだ。

例えば(と検討チームでは具体的に議論していないが)、福島第一原発事故を教訓にすれば、メルトダウンしないことを前提にした設計はもはや完全に「時代遅れ」だ。

しかし、このような「設計の古さ」を不許可にできる基準が、法案43条の3の32(原子炉施設の劣化の管理等)に基づいて作れるか、作れないですね、というところまでは、3人の委員の間ではほぼ意見が一致している。

「原子力規制庁の名義」で欠落を否定

ところが、これに、バックフィットで対応できると2度も3度も言い張っているのが、市村知也原子力規制技監(経産省出身)だ。実際、国民にわかりやすく説明する資料として作成中の資料に文書にして入れてしまっている。↓

令和5年3月23日時点 (原子力規制庁の名義で作成予定) P10

これは、原子力規制委員会が規制基準を見直せば、既存の原子炉へのバックフィットが可能だという話だ。バックフィットの実績がないわけではないが、古い設計を根本から作り替えなければならなくなるような設計(例えば、溶け落ちた炉心を受け止めるコアキャッチャーの追加など)は、新規制基準には組み込んでこなかった。(そんな経緯を知っていてこんな仮定を置くのは悪質だと筆者は考える。)

しかも、委員たちに文句を言われたくないという意図か、表紙にはわざわざ「原子力規制庁の名義で作成予定」と書いてある。異常だ。規制庁は単なる裏方なのに、原子力規制委員会には認められそうもない行政文書を、自分達名義で出そうとしている。その背景は推察できる。

思い出していただきたい。昨年、経産省と規制庁の間で事前検討していたことが暴露され、12月27日に「運転期間の見直しに係る資源エネルギー庁とのやり取りに関する経緯について」という説明資料を記者会見で公表した。その1頁中ほどにこういう記述がある。

8月23日 長官・次長・原子力規制技監を含めた事務方打ち合わせ

・運転期間の定めが見直されるとした場合の高経年化した原子炉に対する安全規制に関する事務方としての検討を開始。

「運転期間の見直しに係る資源エネルギー庁とのやり取りに関する経緯について」

つまり、「長官・次長・原子力規制技監」たちは昨年8月から「高経年化した原子炉に対する安全規制に関する事務方としての検討を開始」していた。検討が済んだ案を検討チームでシャンシャンと了承させ、それを原子力規制委員会本体に送ればそれで終わりだと考えていた(と推察)。それが、委員たちは、時代遅れな設計をどう規制できるだろうかと、時間のかかる議論を始めてしまった(現実)。だから、バックフィットで規制できるという文書を規制庁名義で出してしまえという異常な反応として現れたのではないか。あくまで推察だが。

中性子照射脆化は「暦年」評価を削除

この日の検討チームの予定は15:30~18:00だったが、「設計の古さ」議論にかなりの時間を費やし(重要な議論だ)、終了時間近くなって、昨年8月から規制庁内で議論してきたのであろう案の説明を、原子力規制庁が猛スピードで始めた。

猛スピードな説明の中で耳に残り、驚いたのはATENAの要望で「暦年評価を削除する」旨の発言だ。

実は、会合冒頭で、原子力エネルギー協議会(ATENA)が、原子炉の中性子照射脆化を評価するための試験片の数は有限であり、「運転に伴い中性子の照射を受けて、徐々に経年変化が進行していくことを踏まえ」てほしいと要望(p11)していた。それ自体は何を要望しているのかが、聞いた時にはよくわからなかった。

オンライン参加し、中性子照射脆化評価の規制緩和を要望した(筆者撮影)。

しかし、それから「設計の古さ」議論を挟み、2時間半たっての規制庁の説明者は、中性子脆化については「暦年」での評価を削除(「運転開始後50年を迎える高経年化技術評価においては、運転開始後40年を経過する日から10年以内の適切な評価が実施できる時期に監視試験片を取り出し、監視試験を行うこと」等を削除)するというものだった。

(令和5年3月23日 高経年化した発電用原子炉の安全規制に関する検討チーム)P.6 より

老朽原発で特に重視されてきたのは以下6つの事象だ。

・低サイクル疲労

・中性子照射脆化

・照射誘起型応力腐食割れ

・2相ステンレス鋼の熱時効

・電気・計装品の絶縁低下

・コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下

その中で、最重視されてきた一つが中性子照射脆化なのに、事業者が監視試験片は有限だというから、暦年で取り出すことをやめるという。驚いたことに、この説明に、委員の誰も質問すらしなかった。

今まで、山中委員長は、運転期間が削除されようとも老朽化原発の安全確認は「暦年」で行うと豪語してきた。それなのに、今となっては、中性子脆化の試験は「暦年」を削除する??? それを誰も問題視しない???

チーム会合終了後、杉山委員に質問した。

「中性子脆化の暦年評価を削除するんですか?」

「はい」

「どうしてですか?」

「逆に今までどうして暦年でやっていたのかと言いたいぐらいです」

「ええ?」

「ええ?」のあとをここでは端折るが、このままでは、規制庁の強気な姿勢により、時代遅れな原発を規制できない。そして、原発事業者の要望に沿って、高経年化した発電用原子炉の安全規制はこれまでより緩和されることになる。

関係URL

第1回高経年化した発電用原子炉の安全規制に関する検討チーム 2月22日

第2回高経年化した発電用原子炉の安全規制に関する検討チーム 3月9日

第3回高経年化した発電用原子炉の安全規制に関する検討チーム 3月23日

【タイトル写真】

2023年3月23日第3回「高経年化した発電用原子炉の安全規制に関する検討チーム」会合で、出席者一覧を筆者撮影

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?