中村哲医師ドキュメンタリー映画『荒野に希望の灯をともす』を観て

2019年12月、長年アフガニスタンで「医療活動」に尽力された中村哲医師が何者かの凶弾に襲われ殉死された、という衝撃のニュースから3年余り。先日、東中野の映画館で故人のドキュメンタリー映画がアンコール公演されるということで、早速観に行ってきた。

前に公演されていたのを知りつつも、仕事が多忙を極めていた時期で、あえなくタイミングを逃して観れなかった一作。(アンコール公演とは有難い!)国際協力に携わる者として深く考えさせられるシーンが多く、自戒も含めて今回の映画レビューとしたい。

きっかけは海外の遠征登山の同行医師

もともとは日本の精神科で勤務されていた中村哲医師。登山好きも相まって、パキスタンの遠征登山に同行する医師の募集に手を挙げたことが始まりだ。現地は深刻な医師不足で、病気になったら神に祈るだけ、という有様。村を歩くと「診て欲しい」と病人にすがられるも、同行する登山者のために治療薬を取っておかねばならず、その時は見放すことしかできなかったそう。その時の経験が忘れられなかった中村医師は、パキスタンでの医師募集に迷わず手を上げ、今度は現地の病人たちの手当に尽力することになる。

「自分を殺してくれ」ハンセン病患者の悲痛の叫び

アフガニスタン国境近くのペシャワール(パキスタン)の病院ではハンセン病患者の治療を担当することに。ペシャワール近辺は失業するほど医師が有り余っていたのだが、ハンセン病に関しては、患者約2万名、専門医は3名という燦燦たる状況。治療に手間と時間のかかるハンセン病治療は後回しにされていた。現状を知った中村医師は「ハンセン病棟担当」を申し出、赴任が決まった。そこで、アフガニスタン領内の難民キャンプから送られてきた「ハリマ」という患者に出会う。彼女は、ひどい「らい反応」で度々呼吸困難と肺炎に苦しみ「自分を殺してくれ」と懇願する日々。最終的に中村医師は気管切開に踏み切り、彼女は呼吸困難からは解放されたものの、同時にまともに社会復帰をすることは困難になった。当時のことを、中村医師はこのように回想していた。

ハリマという患者、ハリマという一個の人間はこれで幸せだったのだろうかという疑問はしばらく自分を暗い感情にしていた。(中略)自分もまた、患者たちとうろたえ、泥沼にまみれて生きてゆく、ただの卑しい人間の一人に過ぎなかった。

山村無医地区での病院設立

1983年、中村医師のハンセン病治療活動を支援する民間団体「ペシャワール会」が設立され、ハンセン病治療と並行し、アフガニスタンの無医地区で病院を設立するプロジェクトが始動する。この間、1991年に湾岸戦争が勃発すると国際機関や国際NGOが撤退を始める中、中村医師一行の活動は足を止めることはなかった。

また、病院設立にあたっては、現地住民の同意なしには進められない。当時早期撤退する国際NGOが多く、中村医師一行の活動も当初良い目で見られていなかったが、粘り強い交渉により、無医地区に3つの診療所の開設が実現。この間、マラリアの大流行により診療所を武装集団により襲撃されかけ、元兵士の医療スタッフも抗戦を試みたが、中村医師はそれを決して許さず、代わりに日本からマラリア特効薬を仕入れて約2万人の人命を救助した。

アフガン大旱魃

2000年春、中央アジア全域が未曾有の旱魃に見舞われる。WHOによると、アフガニスタンの人口の半分以上、約1200万人が被災、400万人が飢餓線上、100万人が餓死線上にあったという。診療所では死にかけた幼児を抱き外来で順番を待つ間に我が子を腕の中で亡くす母親が珍しくなかった。しかし、皮肉にも診療した病気のほとんどは、十分な食糧、清潔な飲料水があれば防げるものだった。

「もう病気治療どころではない」

そう考えた中村医師は、当時、活動を共にしていたペシャワールのPMS病院の同僚、残った村人たちと「井戸掘り事業」を本格的に開始する。

アフガニスタン国内が限界を迎える中、世界を震撼させる大事件、米国ニューヨークでの同時多発テロが起きる。米軍は首謀者アルカイダをタリバンが匿っているとし、アフガニスタンを名指しで攻撃、世界に対テロ戦争を呼び掛けた。過熱する米国のアフガン報復に対し、日本は「テロ特措法」を成立させて自衛隊を派遣、米英に対し協力の姿勢も見せようとした。同法施行にあたり国会で登壇を求められた中村医師は、自衛隊派遣に対し「有害無益」発言(飢餓状態の解消が喫緊の課題との訴え)を行い、一同から嘲笑や罵声を浴びせられた。参考人招致はまるで形骸化した儀式のようで、悔しくも、中村医師の訴えが国会に伝わることはなく、自衛隊派遣の法案は可決した。空爆が続く中、中村医師は集めた義援金で緊急食糧支援を行い、15万人の人名を救助した。

緑の大地計画ー100の診療所より1本の用水路

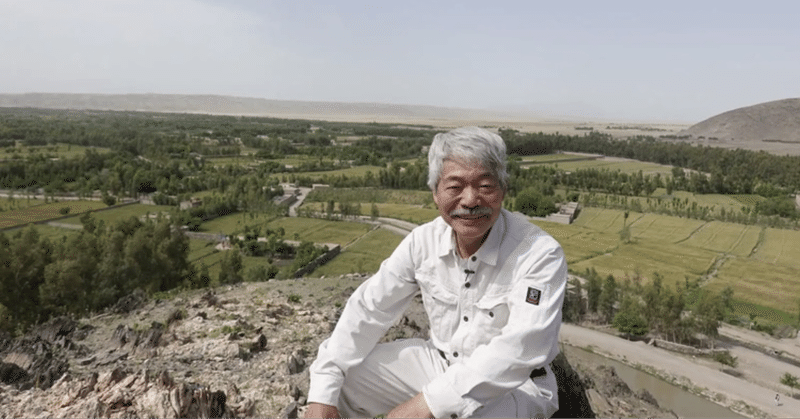

首都カブールの陥落とともにタリバンが倒れ、避難していたアフガニスタン国民が故郷に帰ってくるも、変わらぬ旱魃の状況に農業を再開出来ず生活に苦しんでいた。農村の復活を目指し、2003年、中村医師はクナール川からの農業用水路建設を開始。これは後に「緑の大地計画」と呼ばれるものである。中村医師は土木工学を一から学び設計を手掛け、限られた資源の中、米軍戦闘ヘリからの機銃掃射を受けながら、試行錯誤で建設を進めた。途中、堰の建設に難航するも、日本の福岡県にある山田堰(斜め堰)を参考にした。そして2007年、13キロに及ぶ用水路が完成し、砂漠の大地に広大な田園を復活させ、同時にマドラサとモスクを併設、長年失われた人々の伝統文化をも復活させた。その後、用水路の延長が進められ、2009年、最終的に全長25キロ地点まで建設が完了した。広大な砂漠地帯であったガンベリ砂漠は高さ10メートルに及ぶ森林によって、その名の通り「緑の大地」が復活した。しかし、その後大洪水により長年かけて建設した用水路が崩壊、さすがの中村医師も言葉が出ない様子だったが、それでも取水システムを再考し、洪水にも渇水にも強い堰を完成させ、地域住民の安定灌漑を可能にした。中村医師は大洪水により得た教訓をこう語る。

主役は人ではなく大自然である。人はそのおこぼれに与かって慎ましい生を得ているに過ぎない。知っていたつもりだったが、この事態を前に、初め骨身に染みて実感したのである。

誰もが不可能と思った、土木知識ゼロの一医師が、暴れ川と呼ばれるクナール川から用水路を建設し、絶望的な砂漠の大地から緑の大地を復活させたという話は、紛れもない事実となったのだ。中村医師が逝去した後も、彼の意思を継ぐ住民によって、当該用水路は整備し続けられている。

中村哲という一人の人間の生き方をめぐって

中村医師の著書「天、共に在り」を読み、兼ねてから彼の活動は知っていたが、今回のドキュメンタリー映画で彼の行動の粒さを目の当たりにし、いかなる絶望的事態にも屈することなく、「医師」という肩書の枠を超えてアフガン支援に身を捧げる姿に終始涙が止まらなかった。彼の活動でどれくらいの人々が救われたのだろうか、まさに尊敬に値する偉人だと思う。

だが、実は中村医師には5人の子どもがいたのだが、次男はわずが10歳という命で難病のため亡くなっている。自身の子どもが病気で苦しんでいる中、アフガン支援を続けた、その彼の原動力はどこから来るのか、正直わたしには理解が出来なかった。わたし自身も「途上国の貧困課題を解決したい」と学生時代から思い続けているが、正直その意思のベクトルは100%純粋な気持ちで途上国の住民に向いているのではなく、少なくない割合で自身にも向いているものだと改めて気づかされた。家族を投げ打って自身の活動を続けることに対して肯定はしないが、自分がやろうとしていることは、いわゆる「エゴ」や「自己満」になっていないだろうか、と。ベクトルが自分に向き続けている限り、その行動は「自分のため」であり、途上国は「自分が望む『自分』であるための舞台」に過ぎないのではないか、と。自分が中村医師と同じような活動が出来るか問われたら、答えは「No」であるが、自分が今後国際協力業界で生きていくにあたり、彼から学ぶべき姿勢は多くあると感じた。

今年、わたしはJICA海外協力隊員としてウガンダに2年派遣される。要請は「貧困地域住民の収入向上・生活改善」。医師でありながら用水路建設に踏み切った中村医師のように、協力隊の任期では要請内容だけの活動に制限することなく、現地住民の「声」を大切にし、泥臭く、愚直に、その時々で最善と思える行動を心がけていきたい。

派遣前にこの映画に出会えてよかったと思う。中村哲という一人の人間の生き方をめぐり、平和とは、人間とは何かを、深く考えさせられる良い機会となった。

最期に、印象に残った中村医師の言葉で締めたい。

「信頼」は一朝にして築かれるものではない。利害を超え、忍耐を重ね、裏切られても裏切り返さない誠実さこそが、人々の心に触れる。それは、武力以上に強固な安定を提供してくれ、人々を動かすことができる。私たちにとって、平和とは理念ではなく現実の力なのだ。私たちは、いとも容易に戦争と平和を語りすぎる。武力行使によって守られるものとは何か、そして本当に守るべきものとは何か、静かに思いをいたすべきかと思われる。

参考図書

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?