視線が語る特攻隊員の真実・岩田専太郎「特攻隊内地基地を進発す(二)」~戦争画よ!教室でよみがえれ㉙

戦時中に描かれた日本の「戦争画」はその出自のため未だに「のけ者」扱いされ、その価値を語ることを憚られている。ならば、歴史教育の場から私が語ろうではないか。じつは「戦争画」は〝戦争〟を学ぶための教材の宝庫なのである。これは教室から「戦争画」をよみがえらせる取り組みである。

目次

(1)戦争画とは何か?

(2)わたしが戦争画を語るわけ

(3)戦争画の鑑賞法

(4)戦争画を使った「戦争」の授業案

(5)「戦争画論争」から見えるもの

(6)戦争画で学ぶ「戦争」の教材研究

(7)藤田嗣治とレオナール・フジタ

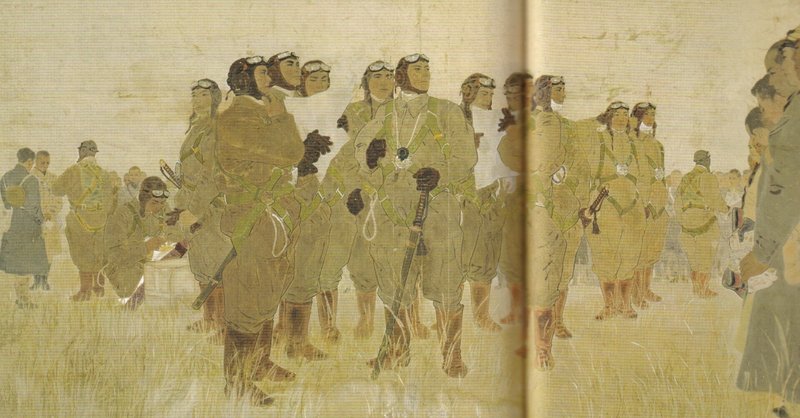

(6)視線が語る特攻隊員の真実・岩田専太郎「特攻隊内地基地を進発す(二)」ー戦争画で学ぶ「戦争」の教材研究⑩

なぜこんなにも澄み切った目で空を見上げているのだろう。その顔はあまりにも清々しく、そして美しい。

この絵は岩田専太郎『特攻隊内地基地を進発す(二)』。

ここには計14名の特攻隊員が描かれている。左から見てみよう。

同僚と話をしている後姿の隊員。その本人の話を聞いている周囲の人物はみんな首を垂れている。しゃがんで作業している隊員がいる。脇に抱えている白いものは何だろう?次の隊員は左前方を見ている。誰か探しているのだろうか。そこから数えて7人の隊員は4人が空を見上げている。3人は手に持っている地図?を見ている。さらにその先の4人は見送りの人たちと対峙している。まっすぐ前を見る隊員、敬礼している隊員、話し込んでいる隊員たちである。視線を下へ落としている見送りの人とは対照的にその目は真正面を見ている。

ところで「進発」とは軍隊などが出発することを意味する。ということは、今まさに特攻隊が出撃する状態を描いているということだ。この絵は特攻隊の出撃風景である。

この絵を見て強く印象に残るのは、顔が見える方向を向く若者たちの表情がすべて美しいことだ。澄み切った目、優しい表情、目的に向かって進もうとする達観した顔。右端の見送る人々のうつむいた顔、寂しそうな顔に比べて、そこには突き抜けた清々しささえ感じる。その視線の先には何が見えているのだろう。

作者の岩田専太郎はもともと美人画を得意とした画家だった。

岩田の描く特攻隊員の目は本当に美しく、純粋なものが伝わってくる。

さて、こう書くと必ず次のような批判がある。

「命を粗末にする特攻は非人間的だ」「特攻隊を美化するな」「強い同調圧力によって仕方なく志願したのだ」「成果のない愚策だった」等云々。

これらの批判は正しいのだろうか?

特攻は自由意志による志願制である。「同調圧力」で仕方なく志願したという人がいるが、元特攻隊員・久貫兼資氏はこう言う。

「一番はね、特攻はイヤイヤ、イヤイヤやらされたなんていうことを言われるのが、一番気に入らないんですね。イヤイヤで死ににいけるはずがないんですよね。自分に納得しなければ」(吉本貞明『世界が語る神風特別攻撃隊』ハート出版 p35ー『会報 特攻』第87号 平成23年より)

外側から見ると一見強制されているように見えるが、納得しているからこそその行動が可能になる。人間は意味を理解し、自ら決めなければその行動を取ることはできない。では、なぜ自分の命を賭すことを決めたのだろうか。

人間魚雷「回天」の元搭乗員・小灘利春氏はこう話す。

「聞いて喜んだんです。潜水学校からは私を含めて七人行きましたが、七人が一様に喜びました。我々は命を失わなければならないが、その代わりに千倍、何千倍の日本人が生き残る。日本民族をこの地上に残すためには我々が死ぬしかない。それができるなら命は惜しくないと、その瞬間悟りました。その夜、遅くまで将来を語り合ったものです」(前掲書 p44~45)

どうしてそこに「喜び」を感じるのか?と驚く。こうした考え方は、現代に生きる私たちにはなかなか理解し難い。だが、やってはいけないことがある。それは、理解できないからと言って特攻隊員の心情を自分の価値観に無理やり当てはめ「国家に騙された」「抗えぬほどの同調圧力があった」「かわいそうな犠牲者」と上から目線で理解し同情することだ。これは一種のエセヒューマニズムである。

小灘氏らは特攻の意義を「日本民族のため」と考えた。若者はいつの時代でも大きな夢を語るものである。友人同士で自分たちの存在意義とその行動の価値を語るときにこうした大きなワードを使う気持ちはよくわかる。若い時の私もそうだった。だが、その「日本民族」という壮大な想いの奥底にある心情は次のような自分の母親への想いだったのではないか。

「出撃した特攻隊員のほとんど全員が、「母よ健やかなれ、今日までの愛育に深謝する」という意味の遺書を残している」(須崎勝彌『カミカゼの真実 特攻隊はテロではない』光人社 p161)

須崎氏は続けてこう言う。

「胸深くとどめる母のおもかげは、人を殺せとは絶対に言わない。しかし、子らは戦いぬくと言う。敵の大艦空母や戦艦には、三千人が乗り組んでいる。子らはテロリストではない。母のおもかげを偲ぶうちに自ずと知った。敵なる人間を捨象することを。敵艦とは、国に仇なす無機質の鉄塊をいう。そうと知ったら、ためらうことはない。当たって砕け、と子らは猛った」(同書 p161~162)

「国に仇なす無機質の鉄塊」は父を母をそして恋人を撃つかもしれない、祖父や祖母、かわいい赤ちゃんを狙うかもしれない、この国を、この日本民族を滅ぼすかもしれない。そう考えたら居てもたってもいられない。この俺が救うんだ!そう思ったに違いない。特攻は「同調圧力」による仕方ない行為などでは断じてない。

特攻隊員たちは自分の決断で自分の命の行き先を決めた。そしてそれは戦闘員の乗り込む敵艦へと突っ込むという戦闘員同士の命の取り合いの中でのことだ。この特攻を「非人間的だ」という人は次の事案と比較してみて欲しい。

アメリカ軍は焼夷弾で無差別爆撃し日本人の老人・女性・子どもを含む民間人を焼き殺した。原爆を落として日本の国土に放射能をばらまいた。アメリカ軍兵士は自分の決断で自分の命の行き先を決めたのではない。他人の命の行き先を勝手に決めたのである。それも何の罪もない非戦闘員の老人・女性・子どもたちの命の行き先である。これを「非人間的」と言わずして何と言おう。

ソ連軍は現地兵のモンゴル人の足に鎖を付けて戦車に乗せて日本軍と戦わせた。オランダ軍はインドネシア人の足に鎖を付けてトーチカから日本軍を銃撃させた。このモンゴル人やインドネシア人は志願したのではない。まるで家畜のように扱ったのである。中国・国民党軍には「督戦隊」というのがあった。これは最前線で日本軍と撃ちあう味方が逃げないように後ろから銃で狙うのである。逃げればその場で射殺する。これこそ「非人間的」な悪魔の所業だ。

特攻が「非人間的」だというならこれらアメリカ軍、ソ連軍、オランダ軍、中国軍の行為は何と名付けるのか。

最後に特攻が「愚策」ではなかったことを当時の敵国アメリカのデータで示そう(吉本同書より)。

米国戦略爆撃調査団報告書より

*フィリピン作戦における特攻隊の命中・至近命中(ニアミス)は合わせて26.8%に達していた。実際には3.5機あたり1機の命中又は至近命中が得られていた。

*10か月間にアメリカ軍艦損傷艦数の48.1%、沈没艦数の21.3%が特攻機による成果だった。

これはアメリカ軍の公式発表である。じつは被害を少なく報告しているが、それでもかなりの被害を受けていることがわかる。別の資料を見てみよう。

米海軍情報部航空諜報課作成「日本機による連合国艦船に対する体当たり攻撃」

*特攻攻撃奏功率は比島・硫黄島では27.1%。沖縄作戦では13.4%。全特攻作戦では16.5%。

じつはアメリカ軍は6か月に渡って特攻隊の効果データの公表を禁止していた。命中率の高さがアメリカ軍兵士の士気を低めることを恐れたからである。最後に秘密解除されたデータを見てみよう。

米海軍機密文書

*1944年10月~1945年3月までの5か月間。体当たり攻撃356回中、特攻命中140機(命中率39%)。至近自爆59機(至近自爆による被害率17%)。合計特攻効果率56%。

米軍対空戦闘報告書

*1945年4月中の戦闘報告電報の集計は173機の体当たり攻撃により106機(命中率61%)が命中。17機(至近自爆による被害率10%)が至近自爆。

じつはこれまでの流布された「常識」とは正反対に特攻作戦は大戦果を上げていて、しかも命中率は上昇している。つまり「愚策」どころかアメリカ軍は恐れていたのである。アメリカ太平洋艦隊司令官・ニミッツ海軍元帥はこう言っている。

「四か月にわたる沖縄作戦中、残存日本海軍と強力なアメリカ第五艦隊が矛を交えたことは一度もない。だが、我が海軍がこうむった損害は、戦争中のどの海戦よりも、はるかに大きかった。沈没三十隻、損傷三百隻以上、九千人以上が死亡、行方不明または負傷した。この大損害は、主として日本の航空攻撃、とくに特攻攻撃によるものであった」(同書 p215)

私がこれらのデータを見て欲しいと思うのは、特攻で散った若者の命は全然無駄ではなかったことを証明したいからである。これらの数字は彼ら自身が望んだように敵国の「国に仇なす無機質の鉄塊」を破壊して父、母、恋人そして日本国民の命を守ったことを証明するデータなのだ。

岩田専太郎の絵は特攻隊員の真実を描いている。あの視線の先には未来の日本の姿があるに違いない。戦後を生きる私たちは特攻隊員と特攻作戦の真実の姿を語り継がねばならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?