グローバルサウス

昨年のことだが、ある論文の査読をしていた時の事。戦後の途上国の社会経済政策を振り返り、結論として、依然として残る植民地主義の遺制から脱却するとともに、もっと途上国の社会や文化に目を向け、欧米の社会学理論のなかでは周辺化されていた「グローバルサウス」のメインストリーム化を目指すべしという主張であった。

論旨自体は目新しいものではないが、資料的価値もあり、丁寧に論述されているものだったため、「若干の修正を条件に受理」ということにした。ただし、「グローバルサウスという言葉が何を意味するのかあいまいなのでは」、というコメントを付して編集者に返信した。この言葉に若干の理論的引っ掛かりを感じたためである。

自分自身勉強をしておかねばと思ったものの、その後入試などで忙しかったため、なんとなくそれっきりになっていたテーマである。ところが、2月7日の日経のなかに「存在感増すグローバルサウス 連携強化、日本の重要課題」(日経朝刊2023/2/7 )という記事があった。内容は見出しが想起させる通りである。

続けて2月9日の記事が「ウクライナ侵攻1年 軍事紛争の火種、あちこちに」のなかで「グローバルサウス」がふれられている。要約すると、

ロシアによるウクライナ侵攻終結以降、「西側自由民主主義同盟 対 中露専制主義」の新冷戦時代といった単純な二文法ではなく、どちらの陣営にも完全にコミットせず独自の行動をする「グローバルサウス(南半球を中心とした途上国)」の影響力が増大する(日経朝刊2023/2/9)

という感じのものであった。

さらに気をつけてみると、1月30日には、そもそも「いまなぜグローバルサウスが重要か」(日経朝刊2023/1/30)という記事が出ていた。

「グローバルサウス」という言葉は(私がさぼっている間に)、すっかり新しい用法として定着していたようである。

なお、2月7日の記事の後に、グローバルサウスの「定義・用法」のようなものが簡単にまとめてあったのでここに引用しておきたい。

「先進国と発展途上国の格差など世界経済の南北問題や、気候変動の問題では、先進国の総称としてのGlobal Northに対する途上国の総称として用いられ、経済のグローバル化を批判的に論じる際には多国籍資本に搾取される途上国といった意味合いで使われることもあった。米中の対立が激化し、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった後の国際政治では、米欧に日本、オーストラリアなどを加えた西側諸国の総称としてのGlobal Westと対比する形で、中ロ以外の新興国・途上国の総称としてGlobal Southを用いる例が増えた。」

以上は使用法あるいは使用の文脈であるが、より簡便な定義として、世界銀行における「低中所得国」や国連の発展途上国の交渉グループ「G77」(現在は130か国以上)が用いられることもある。

はっきり言うと、「残余の概念」の中に、文脈に応じてグループ感をだそうとしているという感じである。

私としても、そのような国際情勢があるということに反対するものではないが、「グローバルサウス」諸国が、「西側」と「中露」による苛烈な陣取り合戦(あるいはオセロゲーム)の渦中にあるという点を、また、「西側」諸国の中にも様々な利益相反があることを、実態に即して、もう少し具体的に、理論的に、突っ込んでほしかったという気はする。

まず「開発途上地域」を何と呼ぶかであるが、戦後しばらくの間よく使われた表現として、「後進国」や「低開発国」があった。「開発のレベル」を問題としているという意味で経済学的定義である。ただし、遅れているという点をあからさまに指摘するようでもあり、1980年代以降あまり使われなくなった。現在ではそれに代わって、「開発途上国・地域」(あるいは発展途上国)という表現が使われることが多い。ただし国連の地域分類の中でLDCs:Least Developed Countries(最も開発が遅れた途上国、後発開発途上国)などという表現もあるので(外務省もそのまま使っている)、現在も、文脈に応じて使い分けされてるというのが実態ではある。

思い起こせば、開発途上地域に政治同盟としの一体感を与えるのに貢献したものとして、私の世代ならば、1955年インドネシアのバンドンで行われた第一回アジア・アフリカ会議が懐かしい。インドのネルー首相、インドネシアのスカルノ大統領、中国の周恩来首相、エジプトのナセル大統領が中心となって開催したものであり、反帝国主義、反植民主義、民族自決の精神を宣言した。これにより「第三世界」の存在を世界に表明したことになった(ただし、第二回以降は開かれていない)。

その精神を引き継いだものとして「非同盟諸国」がある。非同盟諸国首脳会議は1961年に設立され、現在も数年おきに続いている。2011年現在の加盟国数は120である。

その後1964年の第1回国際連合貿易開発会議(UNCTAD)総会時に、アジア・アフリカの非同盟諸国を中心に、国際機関における開発途上国の発言力を増すために、77ヶ国グループ(G77)が結成された(現在は130か国以上)。非同盟諸国にしろ、G77にしろ、すべての途上国を網羅しているわけではないことに注意する必要がある。

忘れてはいけないのが、OPECである。「途上国」の中でもエネルギー資源を持つ国が、特別な政治的・経済的影響力持つことを世界に示すこととなった。

さらに、1980年代以降、途上国の中でも着実な経済発展を示す国が出現した。韓国、台湾、香港、シンガポールなどがその例であり、NIES(新興工業経済地域)と呼ばれるようになった。開発途上地域が経済的に貧困であるというステレオタイプが当てはまらない事例が出現したのである。

このように「グローバルサウス」という言葉がなかった時代においても、「途上国」を包括的あるいは単純な呼称で呼ぶことは正確ではなかったのである。

もう一度開発途上地域の呼称に戻るが、「西側諸国」(第一世界)か「東側諸国」(第二世界)のどちらの陣営にも属さないような国々を指して用いられるようになった概念が「第三世界」であった。第三世界は実態としては開発途上地域であった。ただし、東西冷戦の終了後(第二世界がなくなったため)、第三世界を指す新たな用語が必要となったのであろう。このような文脈のなかで、「グローバルサウス」という表現が徐々に定着していったのだと思われる。ただし、「第三世界」は一枚岩ではなく、政治体制の違いに加え、米ソとのつながりや、上述のような資源の有無等の理由もあり、その置かれた状況は実際には様々であった。

それでは「西側諸国」が一枚岩であったかというと、決してそうではない。現在のEU(欧州連合)が成立したのは1993年であるが、その前身であるEEC(欧州経済共同体)が成立したのは1957年であり、各国の「国益のすり合わせ」を行いながら、36年かかってようやくヨーロッパの政治的経済的統合体の「完成」に至ったのである(ただし、イギリスが脱退してしまったが)。

また、今般の戦争でも明らかになったが、全てのヨーロッパ諸国がEUに加盟しているわけでもなく、また、軍事同盟であるNATOに属しているわけではない。「中立政策」で有名なフィンランドとスウェーデンが方針転換し、NATOに加盟申請を行ったのは、ロシアによるウクライナ侵攻以後の昨年のことである。スイスはそもそもEUに加盟しておらず「永世中立」を国是とした国であった。ただしそのスイスをして、ロシアの資産凍結を行い、また、紛争当事国(ウクライナ)への武器輸出を検討中である。

ちょっと前後するが、1990年代以降、東西冷戦の終結とともに、国際関係の多元化・複雑化が進行している。まず、前述のように「第三世界」の中から徐々に経済発展を遂げる諸国が出現した。2000年代以降になると、BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の経済成長が注目を集めることになった。

従来G7、EU、OECDなどが主要先進国の利害調整の政治的枠組みであったが、1999年から、G7にEUとロシアおよび新興経済国11ヶ国を加えたG20が開催されるようになったのは、多元化しつつある国際情勢を反映したものである。途上国の中でも中国の経済発展は目覚ましく、現在、中国の政治的影響力を排除したいアメリカとの政治的軋轢が、世界に新たな分断をもたらしつつある。

TPP12はアジア太平洋地域における貿易の自由化をルールにもとづき、高いレベルで保障しようとするものであり、ルールにもとづかない中国の排除が隠れた意図であった。その後自国の産業や雇用を脅かすとして、「アメリカファースト」を唱えるトランプ元大統領率いる米国が離脱したが、日本の主導でTPP11としてようやく成立した。その後日本の主導で始まったものがQuad(日米豪印戦略対話)である。

バイデン政権となり、ヨーロッパとの関係修復に加え、アジアにおけるアメリカ・西側の経済安全保障が重要な課題となっている。IPEF(インド太平洋経済枠組み)は、アジア諸国との多国間協力にもとづき、中国封じ込めを狙うもので、バイデン大統領が2022年に急遽発足させたものである。米国、日本、韓国、オーストラリアを軸にインドを加え計14カ国が参加する経済圏構想である。

それに対し、一帯一路を唱える中国主導で成立を進めているのがRCEP(東アジア包括経済連携)である。もちろんTPP11も継続している。

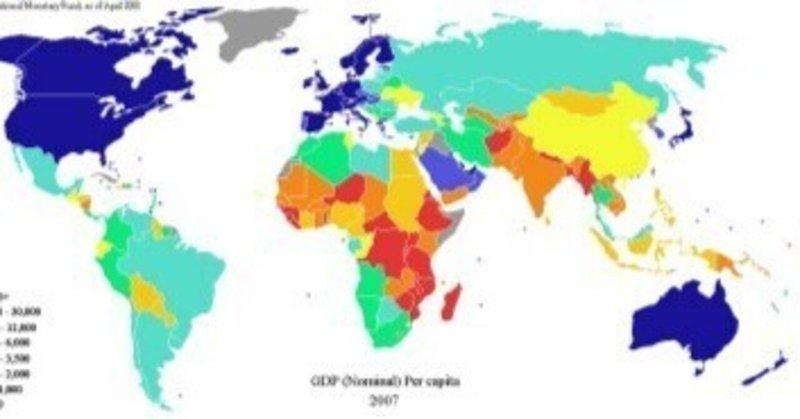

この図(日経2023/2/6夕刊)を見てもわかる通り、アメリカと中国に加え、日本の国益の草刈り場となっているのが東アジア・東南アジア諸国である。そこに独自のひねりを加味しようとしているのがインドである。

2023年1月12、13日にインド政府が開催したのが、「グローバルサウスの声サミット」であり、約120の国が参加した(オンライン開催)。最近のインドのQuadへの参加など、どちらかと言えば欧米日の政治的枠組みに接近していたため、若干奇異に感じるところもあるが、もともと「非同盟運動」の旗手であり、もとの路線に戻っただけという見方も可能ではある。それよりも、人口大国であることに加え、急速な経済成長を背景に、独自の政治路線の追求(あるいは国益)に、自信を深めつつあるということかもしれない。

以上、「グローバルサウス」に関する雑感を述べようと思っていたら、思わぬ大論文になりつつあるので、ここで小休止としたい。本来は、日本が向き合わなければならない「グローバルサウス」の実態を理解するためには、インドの話が出てきたところなので、南アジアの政治情勢(インド、パキスタン、アフガニスタン、バングラデシュなど)に加え、中東情勢、中南米情勢、そしてアフリカ情勢についても視野に収める必要がある。

結論というほどのものではないが、グローバル化により「地球社会の到来」が近づくと夢想した時代もあったが、実際には、その間も、国際政治・国際社会の単位としての「国」が消滅したわけではなかった。東西冷戦の終結後多くの地域紛争が起こったが、実際には大国の代理戦争になっていた場合が多い。

現在出現しつつある「西側(米国/EU/NATO)+中/露+OPEC+インド+その他グローバルサウス」時代に特徴的な国際情勢の多元化と不安定化という構図は、地球社会の到来というより、依然として、あるいはひょっとすると以前にもまして、各国の国益が裸でぶつかっている状況なのだと思われる。特に、ロシアによるウクライナ侵攻は、従来の安全保障観を根底から覆すものであり、「ロシアの国益」(プーチンの妄想?)がウクライナに暴力的に押しつけられている状態である。核兵器の使用すら取りざたされる状況になっている。

その意味で、長く「国連重視」であり「中立政策」を取っていたスウェーデンの立ち位置の変化は注目される。スイスが「永世中立」を放棄する可能性すら現実味を帯びつつある。スウェーデンがNATO加盟に舵を切ったのを見てもわかる通り(承認されるかどうかは予断を許さない状態であるが)、現代の戦争では、「中立」という立場は許されず、旗しを鮮明にすることが避けられない状況が生じている。同じく「国連重視」であった日本としても、「新しいリアリズム」を前提に、日本の国益を踏まえて、国際平和に貢献する覚悟が求められているということであろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?