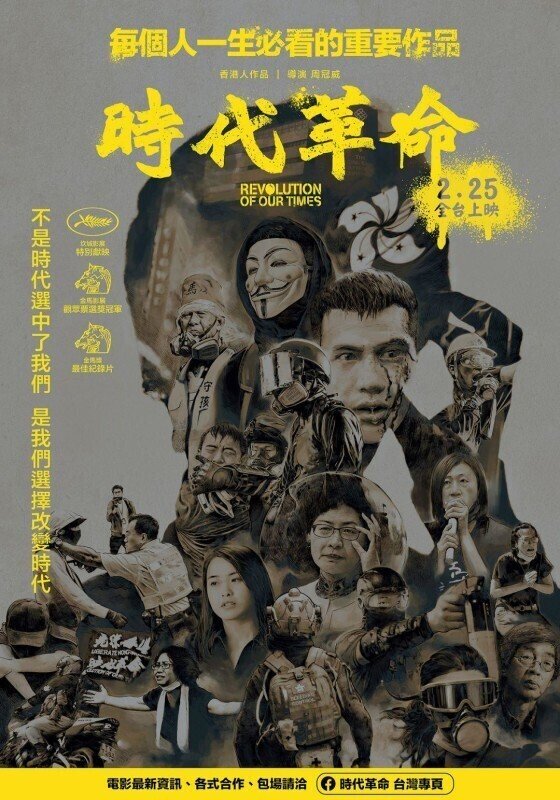

映画 『時代革命』 と 『Blue Island 憂鬱之島』 : 香港をめぐる2つの物語

映画評:キウイ・チョウ監督『時代革命』・チャン・ジーウン監督『Blue Island 憂鬱之島』

香港での民主化運動が、中国本土政府によって、すっかり抑さえこまれてしまったせいで、香港のことが日本で報じられる機会は、めっきり減ってしまった。

今は、ロシアとウクライナによる戦争があり、そうした現実を目の当たりにした日本人の中の、多少ともテレビニュースくらいは視る人の多くは「ロシアがやるのなら、次は、中国が台湾の武力制圧を狙っても不思議ではない」と考えた。一一つまり、香港が中国によって「制圧」されたのは既定事実であっては、すでに日本人の興味は次に移っているのだ。

無論、香港と台湾では、日本にとって、その持つ意味合いが大きく違う。

香港は、長らくイギリスの植民地であったし、中国に返還されてからも、返還時の約束として、返還後50年の「一国二制度」が保証されていた。にも関わらず、中国政府はその約束を違えて、香港の自治に手を出した。一一とは言え、所詮、香港が「中国の一部」であるという事実は、誰にも否定できない。香港の正式名称は「中華人民共和国香港特別行政区」なのである。

したがって、中国政府が人権侵害をしたとして非難できたとしても、中国政府はそれを「内政干渉」だと無視すれば、それ以上の「手出し」は困難だ。チベット、ウイグル、南モンゴル等の少数民族に対する弾圧問題が、その良い例である。

しかし、台湾は違う。

台湾が、現在の中国の一部だというのは、中国だけの言い分であって、台湾はそれを認めていないし、国際社会も両者を別物として扱っている。歴史的に見ても、現在の中国と台湾では、どちらが正統な「中国」かをめぐる争いはあっても、「同じ国」だというのは、現在の中国政府の一方的な言い分でしかないのだ。

だからこそアメリカは、中国が台湾に軍事侵攻することを許さない。中国の台湾への軍事侵攻は「内政問題」ではなく、世界の安寧と秩序を乱す「戦争行為」だという理解に立っているからだ。

そして日本は、今や「アメリカの軍事同盟国」である以上、中国の台湾侵攻がなされた場合、米軍とともに台湾防衛に軍隊を出すことになっている。もはや、そう「なっている」と言っても過言ではないからこそ、台湾有事は、台湾の問題であるに止まらず、日本自身の問題なのだ。だから、日本人の目は、すでに香港には、向いていないのである。

だが、理屈はそうであり、現実はそうであるとしても、つい先年まで、香港の民主化デモを応援していた日本人が、中国政府に制圧されて、報道されることのなくなった香港について、あっさりと忘却してしまうというのは、あまりにも情けなく非情なことではないだろうか。

若くて可愛い、民主化運動のリーダーの一人であった、周庭(英名・アグネス・チョウ)が、日本のメディアに次々と登場して、民主化運動への理解と支援を訴えていた頃のことを思えば、彼女らを含む多くの民主化リーダーたちが収監されて以降、その後の動静については、ほとんど報じられることがなくなり、日本ではすでに、彼女も「過去の人」として、完全に忘却されていると言っても過言ではない。今の日本人の多くは、彼女の現在よりも、オリンピックだ花火大会だ万博だといったことの方が重要なのだ。

もちろん、四六時中、香港の苦しみを思い続けることなどできないだろうが、頭の片隅にも香港のことが残っていないとか、それを過去のこととして葬ることに、後ろめたさや良心の咎めを感じないというのは、やはりあまりにも非人情だ。

そして、そんな日本人が、ウクライナ戦争の報道に接して、にわかにウクライナの人々が「可哀想だ」と言い「ウクライナの人々と連帯する」などと言っても、そんなものは所詮「流行に乗っているだけ」でしかなく、「昨年はオリンピックで、今年は花火大会、何年か先には万博だ!」という流れの中での「小コンテンツ」のひとつでしかないというのが、客観的な評価だとは言えないだろうか。

ともあれ、あまりにも日本人は、冷たい。冷たいのでなければ「鳥頭(三歩歩いたらぜんぶ忘れる)」でしかない。

これでは、日本が、そして自分自身が、どんな犯罪や災難に巻き込まれたとしても、それについて「世間の冷たさ」をなじる資格などないだろう。自分自身が、冷たい人間だからであり、しかも、その自覚のない、救い難い馬鹿だからである。

もちろん、世界各地で無数に存在する、こうした「理不尽」すべてに対して、連帯するなどということはできない。

だが、一度は自分がその事実を知って、憤ったり同情したりしたことについて、それがまるで「消費的娯楽作品」ででもあるかのように、憤ったり同情したりして「感動消費」した後は、あっさりと忘れてしまえるというのは、あまりにも情けないし、恐ろしいことですらあろう。少なくとも私は、そんな人間の一人にはなりたくない。

具体的な支援などまるでしていない、ただ情報に接して憤るだけの私であったとしても、せめて、そうした自分の過去にだけは責任を持ちたい。

だから、機会があれば、香港であれパレスチナであれミャンマーであれ、その情報に接するようにしている。今回の映画もそうで、映画を観たからといって、彼らのために何かできるわけではないとしても、少なくとも、自分自身の心のカサブタをめくることはできるだろう。その傷の痛みを思い出すことくらいはできるのだ。

○ ○ ○

今回はたまたま、香港人の監督による、対照的と言って良いだろう、「香港」をめぐる2つの映画を観ることができた。

キウイ・チョウ監督の『時代革命』は、2019年の「逃亡犯条例改正案」問題を受けて始まった民主化デモを、その現場に密着して描いたもので、主に描かれるのは、デモの先頭に立って闘った若者たちであり、理想と挫折の狭間で揺れる彼らの心が、痛みを伴った共感をもって描き出されている。

しかし、理想に燃え上がった闘争の時期はすでに過ぎて、今の香港は、「逃亡犯条例改正」には止まらず、「香港国家安全維持法」までが施行されて、彼らが恐れていたとおりの、恐怖が支配する、自由の失われた世界になってしまった。

もはや政府批判は許されず、それを口にすれば、相互監視のスパイ行為(チクリ)によって、いつ「国家安全維持法」違反の犯罪者として、重罪を課せられるかわからなくなったからだ。

この映画を観ていて、痛感するのは、民主化デモに参加して闘う若者たちのナイーブさだ。

彼らの「理想主義」は、きわめて無垢なものである。だから、力によってねじ伏せられ、希望の光を見失いながらも「いつか必ず」と語る彼らの姿は、感動的ではあれ、痛ましい。

彼らが、このように無垢であり得たのは、きっと香港が、長らくイギリスの統治下にあって、政治に関わることなく(関われず)、それでいて高度な自由を享受できていたからであろう。

無論、最初からそうであったわけではないが、1970年代にもなると、香港はその黄金期を迎えて、世界に冠たる、自由で豊かな都市になっていたのである。

つまり、彼らにとっては、イギリスであれ、中国であれ、自分たちの自由を抑圧する存在でしかなく、自分たちが選んだわけでもない政府とは、批判し対抗し闘争すべき「敵」であって、自分たちが責任を負うべき、自分たちの一部ではなかった。だからこそ彼らは、無垢でいられたのではないだろうか。

そして、そんな無垢な若者たちが、傷つくことが運命付けられたも同然の闘いにおいて、圧倒的な権力に立ち向かっていく姿は、「美しい」という以前に「痛ましい」と、そう私には感じられたのである。

○ ○ ○

チャン・ジーウン監督の『Blue Island 憂鬱之島』も、ドキュメンタリー映画ということにはなるが、その「作り」はきわめて複雑なものであり、民主化デモの現場を生々しくとらえた、キウイ・チョウ監督の『時代革命』とは好対照であるばかりではなく、香港の歴史を知らない者には、かなり難解な作品になっている。

どういうことかというと、この作品では、中国と香港に関わる過去の自由希求運動(香港六七運動、文化大革命にともなう香港逃亡ブーム、六四天安門事件)にかかわった人たちを、2019年の香港民主化運動に立ちあった若者たち(運動に参加した者も含めて)が俳優として演じ、過去の運動の当事者の立場に立ってみることで「今の自分たち」を相対化し、過去の運動家たちと話し合うことで「自分たちの未来」を考える、という、複雑な「入れ子構造」を持つ、批評的で思弁的な作品になっているのだ。

つまり、『時代革命』は、「革命の刻」にどっぷりと浸かっている「当事者の思い」を伝える作品だったが、『Blue Island 憂鬱之島』は、当事者であることから一歩引いて、人間が生きていくことの本質を問うた作品であると言えるだろう。

具体的に言えば、『時代革命』に登場する若者たちは、今回の民主化運動が敗れても「決して諦めない。いつか香港の自由を勝ち取るために生き抜きたい」といった若者らしい決意を語るが、それとは対照的に、過去の「民主化運動家」たちは、「時間と歴史の重み」の中で、「そう簡単な話ではない」という絶望的な事実にさらされて生きてきたのであり、否応なく「夢」を色褪せさせていく自分、好むと好まざるとにかかわらず変わっていく自分という現実を、見ないわけにはいかなかったのだ。

もちろん、彼らは「転向者」ではない。民主化デモを支持し、若者たちを支持しバックアップするのだが、しかし、だからと言って、それが若者たちの期待どおりにはいかないであろうことを半ば理解しており、その上で支援しているのである。

つまり、彼らもまた、自分の心のカサブタを剥いて、その頃の痛みを忘れないでいようとしているのであろう。時間の中で、否応なく変わっていく自分を、そのまま追認することなどできないと、時間に抵抗して「過去の自分」を、どんなかたちであれ、生かし続けようとしているのではないだろうか。

「目の前の現実」と「人間の歴史的な事実」の矛盾に直面し、それに引き裂かれたまま生きることは、容易なことではない。だが、あえてそれを選ぶのは、「人間の尊厳」を守るため、と言うよりも、自分の尊厳を、自分のために守るためなのではないだろうか。

(2022年9月2日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・