第12回 まちづくりは人づくりから

みなさんは日本で最初にできた学区制小学校の話を聞いたことがありますか。教科書には載っていないので意外と知られていないのかもしれません。

先日、このことを学びに京都市にある「京都市学校歴史博物館」に足を運びました。

執筆:赤木亮太(私立新留小学校設立準部財団 CFO(Chief Futsu Officer)/ 松下政経塾43期生)

日本で最初にできた学区制小学校の成り立ち 〜町衆による地域繁栄の願いを乗せて〜

時は幕末期。

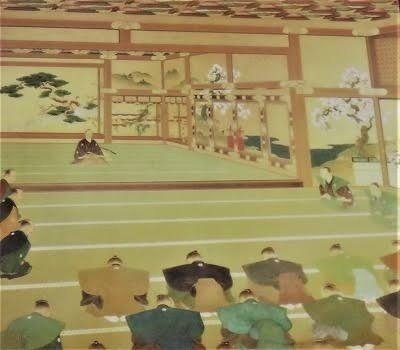

この時代の京都では、伊藤仁斎が開いた漢学塾「古義堂」などの私塾、石田梅岩の教えである「心学」を説く心学講舎、藩校「明親館」、数多くの寺子屋など、様々な教育の場が開設されていました。

しかし、明治維新がきっかけで京都の教育が大きく変わります。

1867年、江戸幕府の15代将軍・徳川慶喜が朝廷に政権を返上しました。「大政奉還」です。

家康以来、約260年間も続いた歴史に幕を下ろしました。

1868年(明治元年)には江戸が東京に改まり、ついで事実上の遷都が計画され、人口が約3分の1も減少しました。さらには多くの災害、大火事なども重なり苦しみ続きだったといわれています。

衰退の大きな危機に直面した京都。これから先、京都をどのようにしていけばいいのか町衆は考えました。

当時の人々は「まちづくりは人づくりから」という信念により、教育に力を入れることを決めました。

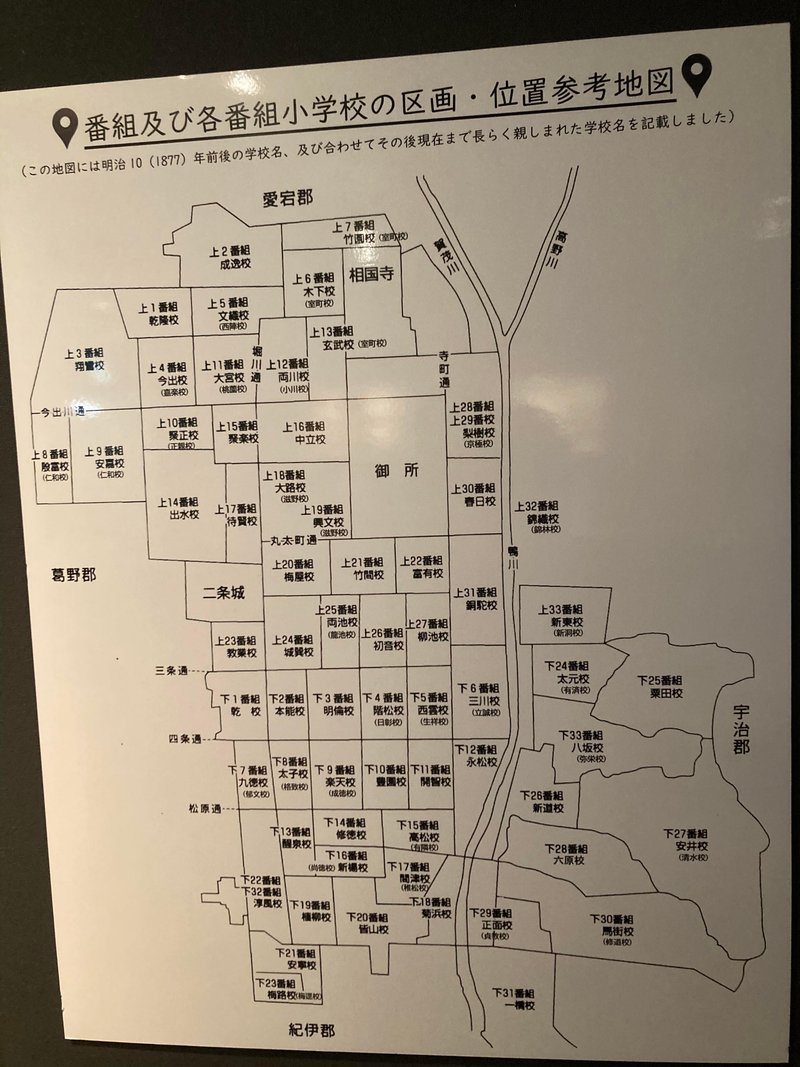

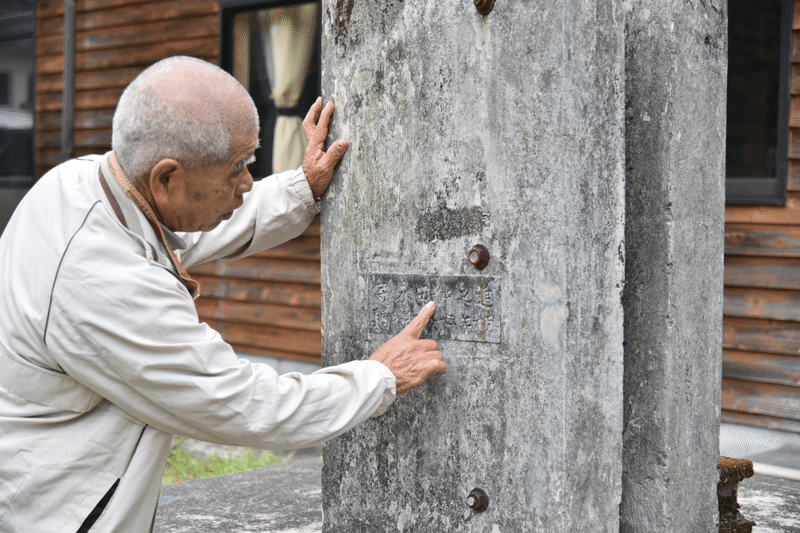

1869年(明治2年)、京都の町衆たちの手によって、当時の住民自治組織であった「番組(町組)」を単位として64の小学校を設立しました。町ごとのまとまりを単位としてあらわした番組が元になったため、これらの学区制小学校は「番組小学校」と呼ばれていました。これが日本で最初にできた学区制小学校の始まりです。

番組小学校の役割 〜今日の「総合庁舎」のような多様な役割〜

番組小学校には教育の場であるとともに、地域住民の拠点施設となっていたそうです。

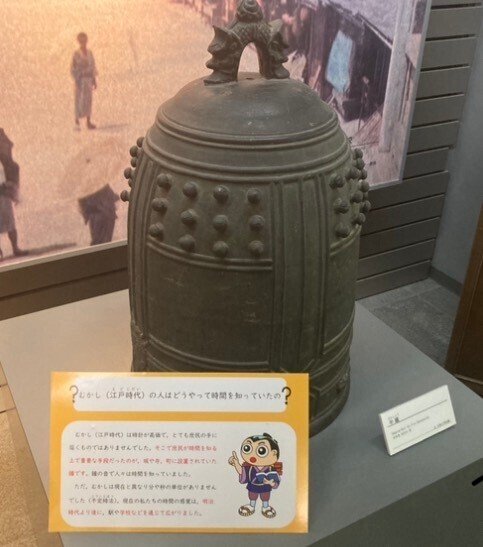

例えば、校内に地域住民の行政や福祉の窓口を校内に置く役所としての役割、地域の治安を担う「平安隊」の屯所(たむろしょ)を置く警察としての役割、校舎には望火楼(ぼうかろう)が設けられ、非常時には半鐘を鳴らし鎮火活動をする消防署としての役割といった複合的な役割をもっていました。

他にも現在でいう保健所、気象台、集会所のような役割を担っていたそうです。

このように当時の番組小学校は、今日の「総合庁舎」のような多様な役割を担っていました。

学校運営費 〜住民の持ち寄り「竈金」と「小学校会社」〜

上記のように、今日の「総合庁舎」のような大きな役割を果たしていた「番組小学校」。

しかし、その運営にかかる経費は地元にとって重い負担になっていました。

そこで、番組内のすべての戸が定められた額を番組小の運営費として出資する「竈金(かまどきん)」の拠出が始まりました。ちなみに今回のクラウドファンディングで募っているおなかま(同釜)の考えのもとになっているのは、この「竈金(かまどきん)」です!

子どもがいるいないに関わらず、すべての戸が半年ごとに金一分(現在の約2500円)を負担し、出資できない戸の分は町または番組内で肩代わりしました。まさに地域一体となって学校を支えていたのがわかります。

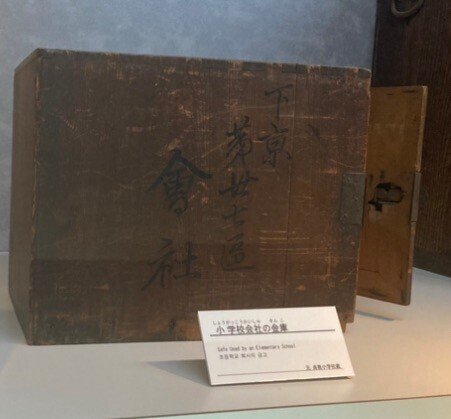

しかし、番組小の運営費は竈金ですべてを賄えたわけではなかったので、京都府は各番組の力で番組小を運営させるよう基立米(玄米)6350石を各番組に配布し要求したところ、その米と竈金を運営資金として充て、いくつかの番組で小学校会社が設立されました。小学校会社は運営面では商社または金融機関のような役割を担い、運営面では番組小から独立しつつ、預金・貸付けなど金融業務を行い、その利潤を運営経費に充てていました。小学校会社の利潤は、貧しい戸の分を埋め合わせるなどとして活用していたそうです。

さらには、就学する児童が増え校地を広げたり、校舎を立て替えたりするために、その都度寄付を集め、より良い学校をつくろうと努力をしたそうです。

今の番組小学校 〜形は変われど当時の想いは受け継がれる

当時64校あった番組小学校は少子化の影響もあり、現在は統合したり、学校とは違う施設として残されていたりしています。

例えば、元龍池小学校は現在京都国際マンガミュージアムに、元永松小学校は総合教育センターに、元梅田小学校は京都第二赤十字病院へと形を変えて地域を支えています。

また京都市立御池中学校は平成15年に5小中学校が統合した中学校になりましたが、保育所、高齢者福祉施設(デイサービスセンター)、研修センター、商業施設、防災備蓄倉庫、ビル管理会社なども学校の敷地内にあり、複合施設として機能しています。

京都市ではこのような学校施設の活用は、現在も番組小学校設立時のようにまずは地元の人が声を上げ、その後に教育委員会が動くという流れになっているそうです。

このように、明治初期の創設から現在まで、番組小学校の形は変われど当時の「地域のために」という想いは受け継がれています。

これからの小学校のカタチ 〜「私たち」の小学校〜

番組小学校が設立されてから、約150年。

明治、大正、昭和、平成そして令和と時代は変わり、社会の情勢もずいぶん変化しています。

現代の日本社会において学校とはどのような役割を果たすべきなのでしょうか。

現代は、急速な変化の時代に突入しています。

AIの台頭が台頭し、「VUCA(激動、不確実性、複雑性、不透明性)」や人工知能が人間の知能を上回る「Singularity」の時代に突入していると言われています。2030年には現在の職業の約49%がAIに取って代わられるともいわれています。

さらには、少子高齢化、人口減少により社会システムの基盤が崩れ始めています。

血縁・地縁・社縁の衰退によって生活を送る上で直面する生きづらさが多様化・複雑化・複合化しています。老老介護、ダブルケア、引きこもり、社会的孤立・孤独、高齢女性の貧困など、例を挙げればキリがないほど誰もが何かしらの生きづらさを抱えている時代といってもいいでしょう。

そのような時代の中、学校は近代化に伴う均質的な労働者の育成の場だけではない役割が求められてきました。

2004年6月「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、地域に開かれ、地域に支えられる学校づくりの仕組みである学校運営協議会制度(いわゆるコミュニティスクール)が導入されました。

2015年12月21日中央教育審議会において、審理や福祉等の専門スタッフの参画を得て、課題の解決に求められる専門性や経験を補い、教育活動を充実させていくために「チームとしての学校」の重要性を指摘しました。

2021年4月、市町村において、すべての地域住民を対象とする包括的支援の体制整備を行う事業として、重層的支援体制整備事業が社会福祉法の改正により施行されました。当事者を中心に置き、保健医療、労働、教育、住まいなどの市町村全体の関係機関が相互に連携し、相談支援、地域づくり、参加支援を実施する包括的な支援です。学校も地域づくりのステークホルダーの一部だと位置付けられました。

このように市区町村単位で地域づくりや福祉など切り口は様々ですが、人のつながりが希薄化している現代においてどの事例にも共通するのは「学校は地域コミュニティのハブ」として機能する役割を求めてきたといえるでしょう。

この視点、よくよく考えてみると地域の「総合庁舎」として番組小学校が担ってきた役割と共通する部分があるのではないでしょうか。

これから設立する新留小学校は「ふつうの小学校」を目指しています。

第2回の「「小学校」という概念を見つめ直してみる」では、

・学校は、地域や社会という大きな生態系の一部であり、ハブである

・各地域の人や風土によって生まれていく実践知と共に、教育システム自体も野生的に変わり続ける

ということを提案しました。

「番組小学校」が設立された時代は、町衆が知恵を出し合い、協力し、住民の生活にマッチした形で自分たちの手で学校を創りました。

今回の新留小学校は、必ずしも制度で画一化できない取り組みだと思っています。そこに意味があると思います。

番組小学校の設立過程を見習いながら、変化を恐れずにみんなで知恵を出し合い問いかけと対話を大事にしながらそれぞれの地域にあった小学校を創っていく過程こそが大事な視点ではないでしょうか。

新留小学校に集まった地域の方々

あの時代に生きた人々が創った「番組小学校」。

過去の積み上げてきたことを大切にしながらも、これからは今に生きる「私たち」が小学校を創っていく番です。

私自身「きっとここから教育が変わっていく」と感じ、この4月から鹿児島に移住して本プロジェクトに参画することを決意しました。

現代はどこにいてもコミュニケーションが取れる時代です。地域の人とも、空間を越えて全国各地の人とも、一緒に楽しみながら進んでいきたい、そう思っています。

これまでの記事

第1回:「ふつうの学校」作ります。設立趣意のようなもの

第2回:「小学校」の概念を見つめ直してみる

第3回:食とことば とは

第4回:ランチルームとライブラリーの可能性

第5回:学び場を軸にした幸福度の高い地域デザイン〜保育園編〜

第6回:学び場を軸にした幸福度の高い地域デザイン〜小学校編〜

第7回:「ふつう」という言葉のこそばゆい感 〜これであなたもふつう通!〜

第8回:ご存知ですか、教育基本法?

第9回:小学校とは地域にとってどういう役割の装置か?

第10回:【インタビュー】なぜ、このドキュメンタリーを撮るのか

第11回:「これが教育の未来だ」というコンセプトを手放してみてもいいのかもしれない

第12回 まちづくりは人づくりから(今回の記事)

第13回:ことばによって世界の解像度を高めよ 〜国語の先生との対話から〜

第14回:第14回:早期外国語教育は必要か?

第15回:第15回:子どもたちの「やりたい!」を実現できる学校を、地域とともに創る

第16回:学校をめぐる地の巨人たちのお話〜イリイチ、ピアジェ、ヴィゴツキーなど

第17回:コンヴィヴィアリティ、イリイチの脱学校から

第18回:これまでのプロジェクト「森山ビレッジ」

第19回:現役中学生たちの、理想の小学校

第20回:理事紹介1・このプロジェクトにかける思い

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?