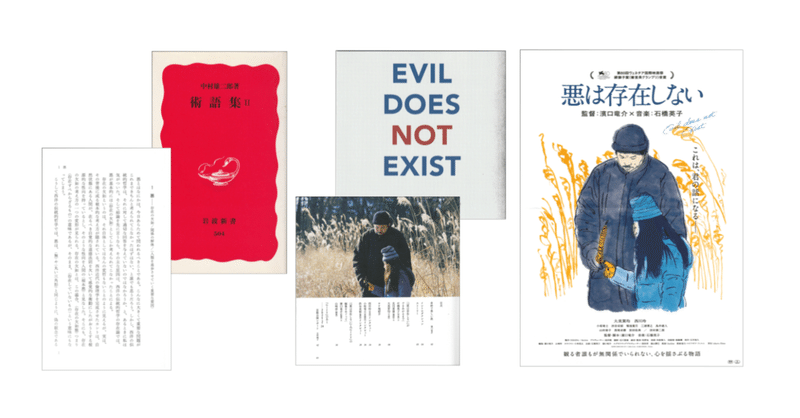

映画『悪は存在しない』/中村雄二郎「悪——存在の欠如/関係の解体」(『術語集Ⅱ』)

☆mediopos3470 2024.5.18

映画『ドライブ・マイ・カー』から三年

濱口竜介(監督)跋石橋英子(音楽)による

映画『悪は存在しない』が制作・公開されている

自然の豊かな高原の町に暮らす巧とその娘・花

その暮らしは水を汲み薪を割るような

自然に囲まれた慎ましいものだが

ある日近くにグランピング場を作る計画が持ち上がる

芸能事務所が政府からの補助金を得て計画したものだが

森の環境や町の水源を汚しかねないずさんな計画が

住民の説明会でも明らかになり

その説明会を行った事務所の担当者である

高橋と黛も事務所の決定に疑問を持ちながら

協力を求めるため巧のもとに再度訪れるが・・・

とストーリーの概略は

比較的シンプルなものだが

「悪は存在しない」というタイトルは

映画を見終わっても

その意味がなるほどと伝わってくるわけではない

(少なくともぼくの場合は)

第80回ヴェネツィア国際映画祭で世界初上映された際

監督は記者からの質問を受け

「悪は存在しない」というタイトルに

「そんなに含みはない」と答えながら

「シナリオハンティングをしているときに浮かんだタイトル。

それがそのままプロジェクトのタイトルになり、

この映画をご覧になった人が実際に“悪が存在するかどうか”を

どう感じるのかはお任せします」と答えたという

グランピング場を作ろうとする事務所と

地元住民とのよくある類のトラブルは描かれるが

「巨悪」に立ち向かうようなものでも

その計画がほんとうは悪ではないことがわかる

といったストーリーでもない

環境を守るか汚すか

計画に反対するか賛成するか

善か悪か

といったことを単純に問うものではなく

そうした白と黒のあいだにあって

だれもが白にもなり黒にもなり

そしてどちらでもない・・・

といったことを

「悪は存在しない」とは?という問いとして

観る者に問いかけている映画だとはいえそうだが

あらためて

「悪とはなにか」について

考えてみる機会にもなるともいえるので

『悪の哲学』という著作もある哲学者

中村雄二郎の「悪」についての視点を

ほんとうに久々(三〇年近くまえ)になるが

少しだけとりあげてみることにした

(霊的な観点はここではあえてとりあげない)

「悪とはなにか」については

西洋の伝統的哲学では

基本的に〈存在の欠如〉としてしか考えられてこなかった

つまりほんらいあるべき「自覚的な道徳法則を欠いて

感覚的な衝動にしたがおうとする」性向を

〈存在の欠如態〉〈存在すべからざるもの〉として

とらえてきたのである

そしてそうした立場であるがゆえに

「最高善の体現者である神が、

この世の悪の存在を許すのはなぜなのか」

と問われざるをえないときにも

「より高次の善を実現するために」

としか説かれ得ないでいたが

そんな西洋の哲学伝統のなかで

異端とされてきた汎神論者スピノザは

悪とは〈関係の解体〉であるとしている

つまり善と悪は

「関係」の問題だというのである

「〈自然〉そのものは善でもなければ悪でもない」

悪とは「時機はずれの善」だという観点もあるが

生存だとか環境だとかいったなかで

善や悪が出来するのは

その適切なTPOにおいて

行われるかどうかなのだといえる

そしてその際の「関係性」において

善か悪かが問われることになる

「関係性」を保つか壊すか

ということで善と悪をとらえることもできるが

たんにバランスするだけでは宇宙は平衡状態だけで

そこから変化することはできなくなる

A・ビアスは『悪魔の辞典』で悪人を

「人類を進歩させていくもっとも重要な要因」

としているが

ある意味で悪とは

平衡状態をあえて崩す存在だともいえるのかもしれない

ゆえに「より高次の善を実現するために」

「悪」という働きが必要とされるというとらえ方もできる

最近の世界中の危機的な状況を

積極的に引き起こしている存在たちがいるとして

それらを仮に「悪」だとしてみる

しかしそのときその「悪」は

みずからを「悪」だとして

それを実行しているのだろうか

そんな疑問も浮かんでくる

みずからの利得のために

「悪」がなされるというのはわかりやすいが

はたしてその「悪」は

どこに足場をもっているのだろうか

「悪」には「悪」なりの「正しさ」はないのだろうか

それに対してぼくじしんはどこに足場をもって

善か悪かを判断しているのだろう

どこに「正しさ」の根拠を置いているのだろう

そんなことを考えたりもするのだが

「悪は存在しない」という問いは

映画を超えて

存在の在り方そのものの謎へと向かっていく・・・

■映画『悪は存在しない』(監督 濱口竜介)

■『悪は存在しない』パンフレット「EVIL DOES NOT EXIST」

■中村雄二郎「悪————存在の欠如/関係の解体/〈人類を進歩させていく重要な要因〉」

(中村雄二郎『術語集Ⅱ』岩波新書 1997/5)

**(映画『悪は存在しない』公式サイト より)

*STORY

長野県、水挽町(みずびきちょう)。自然が豊かな高原に位置し、東京からも近く、移住者は増加傾向でごく緩やかに発展している。代々そこで暮らす巧(大美賀均)とその娘・花(西川玲)の暮らしは、水を汲み、薪を割るような、自然に囲まれた慎ましいものだ。しかしある日、彼らの住む近くにグランピング場を作る計画が持ち上がる。コロナ禍のあおりを受けた芸能事務所が政府からの補助金を得て計画したものだったが、森の環境や町の水源を汚しかねないずさんな計画に町内は動揺し、その余波は巧たちの生活にも及んでいく。

**(『悪は存在しない』パンフレット「EVIL DOES NOT EXIST」

〜「INTRODUCTION」より)

*「『ドライブ・マイ・カー』から3年————

濱口竜介(監督)×石橋英子(音楽)の新たな傑作

きっかけは、石橋英子から濱口竜介への映像製作のオファーだった。『ドライブ・マイ・カー』(21)で意気投合したふたりは試行錯誤のやりとりをかさね、濱口は「従来の制作手法でまずはひとつの映画を完成させ、そこから依頼されたライブパフォーマンス用映像を生み出す」ことを決断。そうした石橋のライブ用サイレント映像『GIFT』と共に誕生したのが、長編映画『悪は存在しない』である。自由に、まるでセッションのように作られた本作。濱口が「初めての経験だった」と語る映画と音楽の旅は、やがて本人たちの想像そも超えた景色へとたどり着いた。

主演に、当初はスタッフとして賛歌していた大美賀均を抜擢。新人ながら鮮烈な印象を残す西川玲、物語のキーパーソンとして重要な役割を果たす人物に小坂竜士と渋谷采郁が脇を固める。

穏やかな世界から息をのむクライマックスまでの没入感。途方もない余韻に包まれ、観る者誰もが無関係でいられなくなる魔法のような傑作が誕生した。」

**(中村雄二郎「悪」より)

*「悪とはなにかは、今日あらためて問われるべきことである。こんなに大きくて重要な問題がこれまできちんと考えられてこなかったはずはない、と誰でも思うだろう。しかし、西洋の伝統的哲学は、それに対して適切な回答を与えていないのではなかろうか、と、あるときに私は気がついた。そして結論を先に言うなら、その主な原因は、西洋の伝統的哲学の存在論では、悪が基本的には〈存在の欠如〉としてしか考えられてこなかったことになる。

存在の欠如というのは、それ自体としてはなんの変哲もないことのように見えるが、実は、その背後に或る根本的な考え方が隠されている。西洋近代の倫理学を完成させたカントは、自然状態にある人間が、あるべき自覚的な道徳法則を欠いて感覚的な衝動にしたがおうとする根源的な性向を持っているとし、そのような性向を人間の〈根本悪〉と見なした。そこにも、存在の欠如の考え方の一つの変形が見られる。存在の欠如とは、この場合、〈存在の欠如態〉つまり〈存在すべからざるもの〉の意味であるが、そのまま、〈存在していないもの〉という意味にもなってしまう。

*「このような立場が逢着する理論上の大きな難問は、最高善の体現者である神が、この世の悪の存在を許すのはなぜなのか、ということである。この難問に対する代表的な回答は、より高次の善を実現するために、と説かれる。カントに先立つライプニッツの〈最高善〉でも、悪は、その根源を被造物の自然的な本性のうちに持っている、とされている。しかしながら最終的には、かえって神的な予定調和、つまり永遠の真理に含まれ、それを豊かにする働きを持つもの、いわば〈楽曲における不協和音〉のようなものとみなされるのである。」

*「現代の哲学者のなかでもっとも真摯に悪の問題に取り組んでいるのは、P・リクールであり、彼も、伝統的な〈存在の欠如〉の考え方のアポリアを、なんとか打破しようとしている。そのため彼は、その名も「悪の躓き」(一九八八年)と題されたエッセーで、苦心の挙句に、悪を次のようにとらえている。《悪とは、それに対して闘うべきもの。なぜ存在するのか言えぬもの。非・当為的存在。》この端的な言い方は、いかにもリクールらしく、すぐれて倫理的であるが、悪への接近としては、わずかな前進でしかない。では、その問題を考える手がかりを、どこに求めたらいいのだろうか。私が、出会った、まさに〈目から鱗の落ちる思い〉がしたのは、スピノザの考え方であった。彼は、《神または自然》などと言って一種の自然一元論の立場に立っている。だから、私たち日本人には愛好者が少なくないけれど、西洋の哲学伝統のうちでは異端的な存在である。彼は〈悪とはなにか〉と自問して、ずばり、〈関係の解体〉であると言いきっている。

〈関係の解体〉とはどういうことか。彼はまず『エチカ』において、善とはわれわれの存在の保持に役立つもの、われわれの〈活動力〉(コナトゥス)を増大させ、促すものとしてとらえる。だが彼によれば、これだけでは善と悪のとらえ方としては不十分である。自己と他者の相互関係が考慮に入っていないので、どうしても偶然性に左右されてしまうからである。

この自他の相互関係のなかでとくに重要なのは、自他の間で本性(自然)について共通し一致しているかどうか、である。そして、自己にとって他の或るものがその本性上においてわれわれと一致しているならば、それは善である(『エチカ』第四部、定理三三)。というのも、それはわれわれの活動力を高めるからである。しかもこの場合、われわれは自己を、自他の本性上の一致から理性によって自律的なものになしうるようになる。

こうして《人間の身体の各部分相互の運動と静止の割合(関係)を一定に保たせるもの、それは善である。反対に、人間の身体の各部分の運動と静止の割合を異ならせるもの、それは悪である》(同、定理三九)。この割合(関係)の変化がなぜ〈悪〉なのか。それは、身体の各部分の運動と静止の関係が著しく変化するとき、身体は破壊され、豊かな感受性をもち得なくなるからだ。このように悪が関係の破壊・解体であるのをよく示すのは、われわれの身体に及ぼす毒物の作用である。身体の内的関係(機能や組織)を破壊するのが毒物の作用であり、したがって、毒殺はもちろん。中毒も消化不良も、身体に加えられた悪なのである。

スピノザによれば、われわれ人間は自然の一部であるから、そのような破壊も解体も自然の一部として行われるのだが、〈自然〉そのものは善でもなければ悪でもない。《自然はつねに同じ自然であり、またその力と活動力はいかなるところでも同一である》(第三序文)。悪が悪とされるのは、ただ或る様態————人間も一つの様態である————の特殊な観点からであり、われわれの場合には、悪とはなにかを、人間の観点から決めているにすぎない。ここから、〈関係の解体〉をもって悪とするスピノザの考え方の射程は、〈殺人〉や〈自然破壊〉にも適用できることになる。すなわち、殺人が悪であるのは、われわれが自分たちと原理的に一致している同類の身体を侵犯し、われわれの生存がそれに依拠する基本的な関係を破壊するからである。また、自然破壊が悪であるのは、われわれ人間が生態系を破壊することによって、その秩序立った諸関係を解体させ、ひいては自己の存立の基盤を失わせるからである。

ところで、〈関係の解体〉はそれだけにとどまらない。一つの関係(秩序)の解体は、ただそれだけで終わるのではなくて、その結果、もう一つの関係を生み出すからである。唐突のようだが、その関係とまさにかかわってくるのが、日本の中世に現れたエネルギーに富んだ無頼の徒、いわゆる〈悪党〉である。(・・・)これらの悪党の或る者たちは、当時の鎌倉幕府に対する世人の不満を代弁し、人びとの現状打破への期待を担っていた。(・・・)

この〈悪党〉という用法は、中世だけでなく現代でも通用している。(・・・)英語でも、悪人を意味する〈malefactor〉について、A・ビアスの『悪魔の事典(新編)』は、それを、《人類を進歩させていくもっとも重要な要因》であるとしている。」

□映画『悪は存在しない』

○CAST

・巧 役 大美賀均(おおみか ひとし)

・花 役 西川玲(にしかわ りょう)

・高橋 役 小坂竜士(こさか りゅうじ)

・黛 役 渋谷采郁(しぶたに あやか)

□監督 濱口竜介(はまぐち りゅうすけ)

2008年、東京藝術大学大学院映像研究科の修了制作『PASSION』が国内外の映画祭で高い評価を得る。その後も317分の長編映画『ハッピーアワー』(15)が多くの国際映画祭で主要賞を受賞、『偶然と想像』(21)でベルリン国際映画祭銀熊賞(審査員グラランプリ)、『ドライブ・マイ・カー』(21)で第74回カンヌ国際映画祭脚本賞など4冠、第94回アカデミー賞国際長編映画賞を受賞。地域やジャンルをまたいだ精力的な活動を続けている。

□音楽 石橋英子(いしばし えいこ)

石橋英子は日本を拠点に活動する音楽家。ピアノ、シンセ、フルート、マリンバ、ドラムなどの楽器を演奏する。Drag City、Black Truffle、Editions Mego、felicityなどからアルバムをリリース。2020年1月、シドニーの美術館Art Gallery of New South Walesでの展覧会「Japan Supernatural」の展示の為の音楽を制作、シドニーフェスティバル期間中に美術館にて発表された。2021年、映画「ドライブ・マイ・カー」の音楽を担当、World Soundtrack AwardsのDiscovery of the yearとAsian Film Awardsの音楽賞を受賞。2022年「For McCoy」をBlack Truffleからリリース、アメリカ、イギリス、ヨーロッパでツアーを行う。2022年より英ラジオ局NTSのレジデントに加わる。

□撮影 北川喜雄(きたがわ よしお)東京藝術大学大学院映像研究科映画専攻修了後、長編映画の撮影助手としてキャリアをはじめる。現在は撮影監督として、劇映画だけでなくドキュメンタリー映画、アート、ミュージックビデオ、コマーシャル、と幅広く活躍している。また近年はインターナショナルプロジェクトにも活動の幅を広げている。主な撮影監督作品に、映画『ハッピーアワー』(2015年/濱口竜介監督)、ドキュメンタリー映画『THE GREAT BASIN』(2020年/Chivas DeVinck監督)、映画『三度目の、正直』(2021年/野原位監督)、映画『悪は存在しない』(2023年/濱口竜介監督)など多数。

□録音・整音 松野泉(まつの いずみ)映画製作に携わりながら、ミュージシャン、フリーの録音技師として活動。ロックバンドのマタマタ、キンカン部所属。京都在住。猫ニ匹。監督作に『GHOST OF YESTERDAY』(2006)『さよならも出来ない』(2016)など。参加作品に『ハッピーアワー』(2015年/濱口竜介監督)、『太秦ヤコペッティ』(2013 /宮本杜朗監督)など多数。CD「星屑の国」、初のアナログ 盤「あそぼ」を発売中。

□編集 山崎梓(やまざき あずさ)

982年生まれ 日本出身。東京藝術大学大学院で映画編集を学び、その後長編映画やテレビドラマなどジャンルを問わず編集している。2021年『ドライブ・マイ・カー』でシカゴ映画批評家協会賞、シアトル映画批評家協会賞の編集賞にノミネート、第16回アジア・フィルム・アワードにおいて編集賞を受賞。

◎映画『悪は存在しない』公式サイト

https://aku.incline.life/#totop

◎映画『悪は存在しない』予告編

https://www.youtube.com/watch?v=Kd4PT-nN2rI

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?