ル・カレに憧れるサラリーマン作家の虚脱

これはマズイことになった。小説の執筆が終わってしまった。一年間、早朝と深夜、休日に、自宅で没頭していた、いわば「生活の一部」を突如、奪われてしまったのだ。私はゴルフもやらないし、麻雀もめっぽう弱い。休日はジム行って、体を動かすくらいしか趣味はない。家族がガヤガヤとうるさい居間の片隅で、文字を積み上げて物語を作る作業は至福の時だった。

また書けばいいじゃないか、と仲間は言う。ところが、小説出版となると、自分ひとりで事を進めることはできない。構想を練り、出版社に持ち込み、編集者にプレゼンし、編集会議のゴーサインが降りなければ、再開することはできない。これはかなりの緊張を伴うもので大いに消耗する。従って、執筆が終わり、出版を待つこの時期は、達成感ではなく、虚脱感のようなものでいっぱいになる。

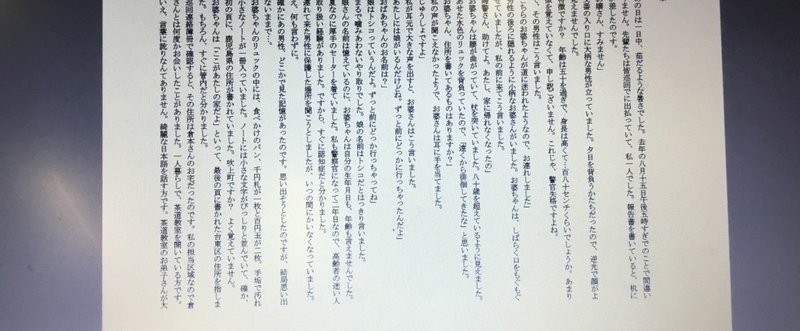

私が書く小説のカテゴリーは「スパイミステリー」だ。スパイ小説の巨匠、ジョン・ル・カレの世界観に憧れている。ル・カレはMI-6の諜報員出身だが、私は報道記者だ。毎回、ストーリーには、取材記者としてのメッセージを込める。第一作では、中国諜報員と民主化運動をテーマにした。二作目では、戦後、北朝鮮に残されている残留日本人の悲哀を描いた。今週出版の最新作は若手の北朝鮮工作員の生き様を描き、タイトルを『スリーパー・浸透工作員』とした。

昨今、日本人にとっての脅威といえば、北朝鮮のミサイルである。北は日本列島を飛び越える事実を繰り返しながら、常態化しようとしている。ある日のミサイル避難訓練のニュースを見ると、子供たちが体育館で体を小さくする姿勢をとっていた。この訓練でミサイルから身を守ることはできないのだろう。

私たちは大事なことを忘れている。すでに日本に潜入している「スリーパー」の存在である。日本国内に北朝鮮工作員は数多く潜入し、日本人を装って生活を営んでいるのだ。脅威は海の向こうから飛んで来るだけでなく、私たちのすぐ側にあるのだ。

私はこれまでに幾人かの北朝鮮工作員に会ったことがある。一緒に食事を食べ、時には酒を酌み交わしながら、彼らの人間性を観察し、本音を聞いた。彼らの体験や思考は小説の材料になっている。

ある工作員からは近隣国への潜入法を聞いた。日本の場合、彼らは日本海沿岸部や九州南部に接近、沖合で陸上の補助工作員と連絡を取り合い、半潜水艇、水中スクーター、ゴムボートなどで上陸する。脱出するときはこの逆の手順だ。太陰暦の月末と月初め、つまり新月の夜に暗闇にまぎれて行なわれるという。

「脱出の丁度一か月前の新月の夜、現場を下見して場所を決め、脱出する仲間と集まってリハーサルをします。現地の警戒態勢、目印、軍事施設の動向を確認して報告すると、本国は詳細な接線(合流)の場所・時間を指示してくるのです。本国からの指令はラジオ電波で暗号が飛んできました。放送で読み上げられた5ケタの数字はメモすることを禁じられ、頭の中に叩き込んで、乱数表で言葉に変換し、解読したのです。あとはモールス信号で連絡を取り合うこともありましたね」

この工作員は、私の目の前でモールス信号をそらんじて見せた。

最近の若い工作員の間では、インターネット上の画像に指令文を隠すステガノグラフィーが使われるという。時代は進歩し、老いた工作員は置き去りにされているそうだ。

工作員たちの間で「天国だ」といわれるのが日本である。韓国で身柄を拘束された工作員はこう話す。

「韓国への潜入は警戒が厳しく、命がけでした。私は発見されて銃撃戦になり、拘束されました。ほかの仲間は全員射殺です。日本は在日朝鮮人の手助けもあるし、警戒も甘いから簡単です。撃たれることはありませんしね。まるで旅行気分で行くことができます。でも、逆に日本には怖さがある。若い工作員が日本の自由と豊かさを目の当たりにしたときに、たたき込まれた思想が突き崩されてしまう可能性がある。彼らが本国で教わったことは嘘だった、と気づく可能性があるのです」

潜入工作員たちの装備品についても聞いた。

「私が韓国に浸透するときには、消音機付きの拳銃、手榴弾、毒銃器を持っていました。この毒銃器はパーカーの万年筆の形をしていました。その中に毒が塗られた弾丸が一発だけ入っていて、2~3メートルの至近距離から発射して命中すれば、相手は毒が回って死にます。万年筆の後ろの部分をまわして、ボタンを押すと発射される仕組みでした」

毒銃器は暗殺のためのものだ。

そして北朝鮮工作員には悲しき掟がある。敵に捕まったら自ら口封じをするために命を絶つのである。大韓航空機爆破の金賢姫は、バーレーンで身柄を拘束されたとき、自殺に失敗した。

「敵に拘束されそうになったら、毒物を飲んで死ぬように言われていました。タバコ箱の中の一本に青酸カリ入りのアンプルを仕込んでおいて、赤いペンで目印をつけていました。私は死を覚悟して、タバコを噛んで意識を失ったのですが、回復してしまったのです。私が組んでいた男性工作員は死ぬことに成功しました」(金賢姫元死刑囚)

当時の状況を語ったときの金賢姫の表情には、安堵と悔恨が交錯しているようで、実に複雑に見えた。

彼らと話していてよく分かったことがある。北朝鮮工作員も人間なのだ。上官におべっかを使うし、職場で評価されたい。彼女が欲しいし、お金儲けもしたい。死ぬのはイヤだし、暗殺や破壊工作任務だって、できれば受けたくない。思想と欲望の狭間でもがいているのだ。

こうした彼らの行動原理や思考回路は、今回の小説に盛り込んだ。そういう意味では現実が積み重なっている。私の創造力なんてものはたいしたことない。リアルな工作員たちから受け取ったインスピレーションこそが物語を勝手に形作ったと言っていいだろう。

「さて、これからどうしようか」と虚脱している暇はない。創作は新たな事実を吸収するところから始まるのだ。

実はこの原稿、ワシントンDCのホテルで書いている。きょうは、旧ソ連KGBの老スパイにインタビューした。取材後に、冷戦時代の米ソ諜報戦の話をたっぷり聞いた。憧れの巨匠ジョン・ル・カレの世界、そのままだ。新たな事実が私の中に飛び込んできた。 了