漢字を使う日本人はエライ!?

昨日目にした記事がありました。中国人から見て、日本人は昔漢字を輸入していまだに使っているから偉い、と。比較している対象は同じく漢字文化圏と言われる韓国やヴェトナムですが、どちらも独自の文字体系を作り漢字は使用しなくなっています。韓国では漢字教育を復活させようという議論もなくはないようですが、やはりいったん止めてしまったものを復活させるのはなかなか大変なようで、それ以上進まないようです。

中国は言わずと知れた中華思想の国ですから、いまだに漢字を使っている点でたしかに好感や親近感を日本人に抱くのかもしれません。

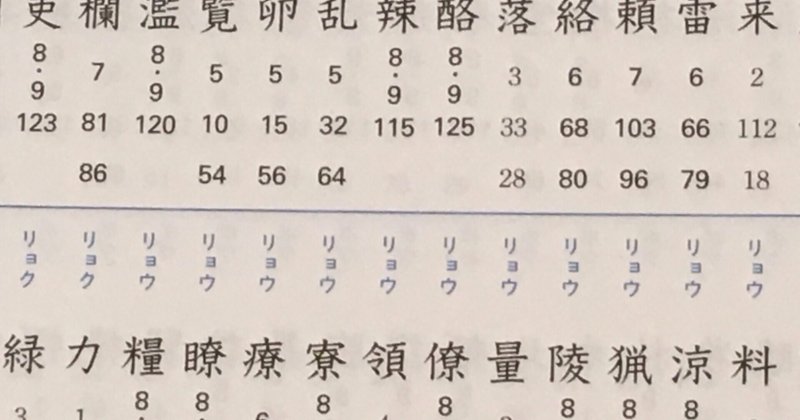

漢字、まったくうっとうしくはないわけではなく、こうしてキーボードを打っていれば変換の問題に悩まされますし(「打って」が最初「売って」と出ました!)、キーボードに慣れた今日この頃は手書きだとなかなか難しいという始末。言うまでもなく、子どもたちは膨大な時間を学校や自宅での漢字学習に充てています。漢字専用のノートもあるし、義務教育(小中)で習う常用漢字は2000字を超えるそうです!

日本語を習う外国人にとっても、音や文法はよくてある程度の会話ができても、文字はひらがな・カタカナやローマ字止まり、漢字は難しくて歯が立たない、という人は多く、日本語学習のネックになっているようです。

この辺は「良くないところ」、「デメリット」と言えるかもしれません。私も、現代文、古文、漢文と並べたとき、漢文は一番ニガテです。戦前の世代であれば、漢文(漢籍)はみっちりと学ばされたらしいので、漢文をスラスラ読めたり、漢詩を物したりというようなことは、高等教育を受けた人には珍しくなかったようです。

メリットとしては、漢字をいまだ学ばされているということによって、こうした「過去からの遺産」(文学的・歴史的な)にアクセスすることが可能になっているとは思います。(もっとも、活字になっていればともかく、筆文字であればまた別の話ですね・・・いろいろハードル高い💧)漢字を拾っていけば、ある程度古文や漢文を理解できたり、また学ぶ気になれば、もっと理解してくこともできるでしょう。もし漢字がなかったら、こうした文化の継承はできなくなってしまいます。

最近、平安末期や鎌倉初期のもの(主に和歌)に触れていることがなぜか多いのですが、当時はまだ漢字や中国からの文献・お経などがまだまだ新しい、という感覚があったようです。かな文字があったからこそ、日本らしさも保て王朝文学なども生まれていますが、百人一首で有名な藤原公任は川遊びの際、漢詩でなく和歌の舟に乗ったことを後悔したりしています。

時代は下って、考えてみればカタカナというものも、海外からの輸入語を日本語の中になんとか組み込む賢い方法であると言うこともできます。これも、原語からかけ離れているとか、逆に変な発音になってしまうといった、弊害がないわけではないですが・・・

音読み、訓読みと違った読みがあるのも、ややこしいのですが漢字や中国文献が輸入されたのをなんとか消化しようとしたことによる、「妥協点」だったのかもしれません。いろいろな文化の流れの中で、日本人が苦労してきたことの証とも言えるのかもしれませんね。

#漢字 #中国 #中国文化 #漢字文化圏 #和歌 #百人一首 #漢詩 #漢籍 #漢文 #古文 #藤原公任 #鎌倉時代 #漢字学習 #日本語学習 #文化の継承 #日本人 #戦前の教育

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?