生徒達との対話/メディアリテラシーFAQ①

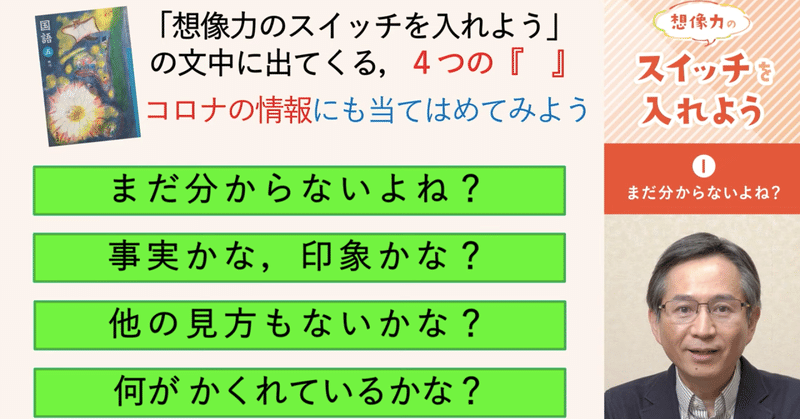

光村図書と私がコラボした「コロナの不確実情報に振り回されないための動画」教材が、先月から各地の学校現場で授業の中に採り入れられている。教科書会社が、授業中の単元(小学5年国語「想像力のスイッチを入れよう」)を現実の時事問題に適用した教材を緊急配信するというのはかなり異例のことで、お陰様で感度良好な先生方から歓迎していただけた。

私がこうして全国の小・中・高・大学を訪問して(or最近ではリモートで)メディアリテラシーの授業を行うようになって、もう20年ぐらいになる。終了後に子ども達から送られて来る熱い感想文の中には、かなり共通する質問事項もあるので、私の返事とセットで時々ここに収納しておくことにした。

(核心を衝く問いから豊かな脱線まで順不同のゴチャ混ぜですが、学校の先生方、参考になる問答を拾っていただければ幸いです。)

ツイッターで、右翼と左翼はなぜすぐ喧嘩?

【Q1】中3・SK/ 最近よくTwitter上で見るのは、右翼と言う人たちと左翼と言う人たちの喧嘩です。なぜあのような人たちはすぐに喧嘩をしてしまうのか、教えて欲しいです。僕は互いの偏見と意見の食い違いからだと思いますが、大人の人たちはそれだけでは喧嘩をしないと思うので。

【A1】そうだよね、普通大人同士は、そう簡単にはケンカをしないよね。たくさんの人生経験を積む中で、相手の顔色や表情からいろいろなことを判断したり思いやったり、自分の立場を考えたり言葉を選んだり、ということができるようになっているから。

ところが、インターネットの中では、相手の様子もわからないし、自分も匿名の透明人間になっていたりするから、大人でも子供のように割と簡単に喧嘩をしてしまうんだ。

つまりこれは、別に右翼とか左翼とかいう事とは関係なく、インターネットという道具が持っている危なさなんだ。君もこれから、インターネットで他の人とやりとりをするときには、「今、目の前に相手の人が実際にいてもこの言葉を自分は直接言えるだろうか」とチェックしながら、言葉を書いていくようにしよう。

スポットライトの外が全く見えなかったら?

【Q2】中3・YS/ 立場・重心・順序・角度など、ここまで見方を変えないと正しい情報が得られないのかと、怖くなりました。

また、スポットライトの外の情報が完全に隠されている場合、どうしたらその存在に気づけますか?

【A2】何も怖がる必要はないよ。逆に、「立場や角度等を変えると、ここまで見方が豊かに膨らむのかぁ!」と、ワクワク楽しもう。

《スポットライトの中だけ見るな》と僕は授業で言ったけど、それは《外を見抜け》という意味じゃない。例えば「サッカーチームの次期監督、Aさんになるかも」という噂を初めて聞いたとき、君がすべきなのは「Aさんに決まったとはまだ限らないよな」と落ち着いて受け止めることであって、すぐ具体的に「実は次期監督はBさんだ!」とか「Cさんだ!」などと突き止めることじゃない。そんなに答えを急いだら、また新しい噂に振り回されるだけだから。

情報は全てスポットライトだけれど、その外側に「これが隠れているんだ!」とズバリ突き止めて気づかなければならない、なんて思いつめないで。大切なのは、「スポットライトの外にも何か存在する[かもしれない]な/スポットライトの中に見えているものがすべてだ[とは限らない]よな」と気づくことだから。

違う見方と出会う楽しさ

【Q3】中3・HH/ 下村さんがTBSアナウンサー時代、やっていて一番楽しかった取材はなんですか?

【A3】現場に行く前に「きっとこの出来事は、大体こういう内容だな」と予想したことが、現場で取材してみたら違っていて新しい発見があった時。つまり自分の思い込みや決めつけが取材によって壊されたときに、自分の窓が広がってもっと広い景色を見渡せたような“ときめき”をよく感じた。(事件だと、「楽しい」という言葉で表現するのはふさわしくないけれど。)

この感覚は、取材する側の僕だけじゃなくて、取材される側の人にとっても同じだよ。たとえば、インタビューでとてもいいやり取りができた時は、取材が終わってから「下村さんの質問に答えている内に、『ああ、私はこう考えていたのか』と自分で新発見があって楽しかった」とか「答えていたら頭がスッキリしてきて、風邪気味だったのが治りました!」なんて喜ばれることもあるから。

なぜテレビ局は政治を非難するの?

【Q4】中3・MM/ ①なぜNHKは、ブラックと言われ続けるのか、改善できないのか。

②テレビ局は一方の意見だけを発信している。なぜ、政治を非難するようなことを偏って伝えるのか。

【A4】①僕も、学生時代にとても可愛がっていた教え子が、NHKの記者になって働かされ過ぎて過労死してしまったことがあり、悲しくて仕方なかった。ただ最近は「働き方改革」と言って、ようやくNHKでも他のテレビ局でも、休みが取れるようにはなってきたみたい。そこにもまだまだ問題はあるけれど、あの反省を、NHKだけでなく日本中の会社勤めの人たちが皆「自分の事」としてしっかり考えてくれたらいいなぁ…と思ってる。

②第二次世界大戦の頃、報道は政府や軍が何を決めても「それはおかしい」と言わずに拍手ばっかりしていた結果、戦争を誰も止めることができずたくさんの国民が犠牲になってしまった。だから、報道が政治に対して「批判的にチェックする」姿勢を持っている事はとても大切で、それが君の目には「非難に偏って」いるように見えてしまったのかもしれないね。

もし本当に君が言うように「一方の意見だけを発信している」と感じられたときは、直接そのテレビ局や新聞社に「こちら側の意見が見えませんよ」と注意をしてあげよう。

真のメディアとは、何ですか?

【Q5】中3・EI/ 報道で、両方の立場にスポットライトが当たるときは来るのでしょうか? 下村さんにとって、真のメディアとは何ですか? 私は、ちゃんといろんな意見を伝えるメディアこそ、真のメディアだと思います。

【A5】その通りだよね。ただ、世の中には「立場」っていうのはものすごくたくさんあって、「両方」(=2つ)だけとは全く限らない。そのすべてにスポットライトが当たるときは、残念ながら来ないでしょう。現実的に不可能だから。ニュースは最終回答じゃなくて、永遠の中間報告だから。

でも、その届かぬゴールに何とか近づこうとして、「1つでも多くの立場からの見方を伝えようと常に努力し続けているメディア」が、“真のメディア”なのかもしれないね。

どうせバレるフェイクを、メディアはなぜ流す?

【Q6】中3・SS/ なぜメディアは、どうせ後で嘘が発覚するのにフェイクの情報を流してしまうのでしょうか?

【A6】プロのメディアは、わざとフェイクを流す事は、普通は無いよ。だって、そんな事をしたら一番大切な《視聴者や読者の信頼》を失って、会社が潰れてしまうから。

ただ、うっかり間違えたり確認不足で誤報を流す事はあり得る。ごくたまには、記者として注目を浴びたいとか、ある政治家の味方をしたいとかいった理由で、事実と違う話を流してしまう残念な例もある。だから、100%ウ呑みにしてはいけないんだけど、だからと言って「メディア=嘘つき」と決めつけてしまったら、それも行き過ぎだ。

フェイクニュースを流しているのは、主に小さな団体や個人であることが多い。出所が小さくても、今はインターネットの力で、あっという間に広がってしまう。それに振り回されないようにするために、授業で紹介した《ソ・ウ・カ・ナ》の4つのチェックはしっかり身に付けよう。

僕はなぜ、この世の中にいるの?

【Q7】中3・KW/ 僕は、生きているという意味がわからないです。なぜ、この世の中にいるのか。自分という存在は一体何なのか。僕の今の考えは「そんな事は考えず前を向いて生きていこう」なんですが、正直モヤモヤしています。下村さんはどう考えていますか。

【A7】子ども時代、僕もそれがすごくモヤモヤしていたよ。と言うか、今でもその答えは知らない。それで、ある時期から「どうせ考えても正解は得られないから、生きている理由(目的)を自分で決めちゃえばいいや」と割り切った。

で、自分で人生の目的を決めて、「それを果たすために生きているんだ」とシンプルに考えたら、それっきりモヤモヤは消えちゃった。君にもその方法が通用するかはわからないけど、試しに自分で想像力のスイッチを入れて、生きる意味を決めてみたらどうかな。

スマホ・デビューする時に、一番注意することは?

【Q8】中3・MM/ 私は家にテレビも無いし、自分用のスマホもありません。私が将来スマホを持つときに、一番注意することは何ですか。

【A8】ついにスマホ・デビュー!とあまり張り切りすぎて、画面から入ってくるすべての情報に《ソ・ウ・カ・ナ》のチェックをしていたら、疲れちゃって長続きしない。逆に「もうめんどくさいから、全部信じちゃえばいいや」という気持ちになってしまっては、大変だ。

だから、もう少し肩の力を抜いて、《初めて聞く情報で、エッと思って思わず周囲に広げたくなってしまうような話に出会ったとき》だけでいいから、チェックしてみよう。そうすればだんだん慣れてきて、どんな情報もごく自然に「まだわからないよね」と冷静に受け止められるようになっていくから。

全て調べてヘトヘトになることも、すべて信じて振り回されてヘトヘトになることも避け、上手にほどほどにスマホと付き合っていこう!

ーーー【Q9】以降は、また後日。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?