学生が大学でDAOを創る。信大DAO構想とは?

こんにちは!信州大学web3学び&実践コミュニティ「Agorá3.0」です。

Agorá3.0の活動方針の大きな一つでもある、信州大学でのDAO(web3技術を活用した新しい民主的な組織)構築を目指した信大DAO構想について記述します!

あくまで、学生が考えた構想の段階であり、大学から正式に許可を得ているわけではありません。信州大学の副学長やDX機構のセンター長、その他数名の教授に構想を伝えており、これから実装できないか、大学に本格的にアプローチしていく次第です。

Agorá3.0の詳細はコチラから↓

DAO(分散型自立組織)の説明についてはこちらがわかりやすいです↓

「信州大学でDAOをつくりたい。」その背景にある思いと課題

1年半ほど前に、DAOというweb3技術を用いた新しい組織形態に興味をもち、同じ興味を持っていたAgora3.0のファウンダーのKenと「大学でDAOつくりたいね」という話になっていました。当時はあまり真剣に議論をしていませんでしたが、大学での課題について深ぼるにつれ、DAOをやる意義を確信し、本格的に構想に着手しました。

課題1:タコ足キャンパス

突然ですが、信州大学という大学をご存じでしょうか??

「長野県にある大学でしょ?」「自然が豊かそう。」「国立大学だから授業が充実してそう。」

いろいろ意見があると思いますが、ひとつ大きな特徴を持っています。

県内複数箇所に学部ごとのキャンパスが点在していることです。「タコ足キャンパス」と呼ばれています。

https://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/guide/

これにより、学部の距離が物理的に離れているため、学部間での連繋や情報共有がしづらい環境となっています。他学部の学生との交流の機会も減ってしまわざるを得ない状況です。それが、一人暮らしが約84%の信州大学において、孤独感の原因となりうる可能性もあります。

1年次は全員松本で授業を受けるため、他学部の多様や仲間ができますが、2年次になり学部ごとにバラバラになってしまっては、関係性も希薄になってしまいがちです。

タコ足キャンパスも悪いとこばかりではなく、関わるとこができる地域が増える分、大学と地域企業、自治体による連繋はとりやすいのです。現に、日本経済新聞社・産業地域研究所が実施する「大学の地域貢献度調査」において、信州大学は毎年上位(2019年度 総合1位)にランクインしています。産学官連携事業、市民向け講座やシンポジウムの数、学生の地域ボランティア活動などが総合的に評価されています。この強みはもっと伸ばしていきたいところです。

また、こちらはあくまで仮説ですが、キャンパスが離れているため、書類等の学部間の送付に手間とコストがかかる可能性があります。重要書類であれば、発行と検証のプロセスを経る必要があり、二重にコストがかかってしまうことも予想できるでしょう。決算報告書において、書類でいくら使っているか知ることができなかったため、断定はできませんが、直感的に大きなコストとなっていることはわかります。

課題2:財源確保における課題

さらにコストに関して言うと、大学運営側にとって課題という認識があるかどうかはわからないですが、下図の通り、経常収益のうち50%近くを病院収益から賄っています。大学病院の重要性が非常に高いことは興味深いことですが、その分診療経費にかなりの額がかかっていることも見逃せません。

ここにおいて懸念すべき点としては、財源の多様化が求められるということかと思います。エネルギー価格の高騰に伴う、高度医療器具への出費が大きくなることも考えられますので、病院収益に依存しない収益源の確保が必要かと考えています。

https://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2023/integrated_report2023/#page=51

また、研究者が研究を続け、大学の発展に寄与するために、研究費用の安定的な確保は生命線です。以下の図は、科研費(科学研究費助成事業)の配分額と採択件数の推移です。図から分かる通り、信州大学では安定的に科研費を配分できていると感じていますが、そもそも科研費の採択率は約25%と、かなり低いので恩恵を受けている研究室は一握りです。日本では、大学から研究室に一律に配分される金額が少なく、最低限の研究活動と研究室運営の維持だけで手一杯なことが多く、研究者は自ら申請書を提出して外部から研究費を獲得しなければなりません。科研費獲得のために用意しなければならない書類等も多く、教授が本質的な研究に時間が割けないのも問題となっています。

https://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2021/planthenext2019-2021_3/html5.html#page=21

課題3:大学運営組織体制

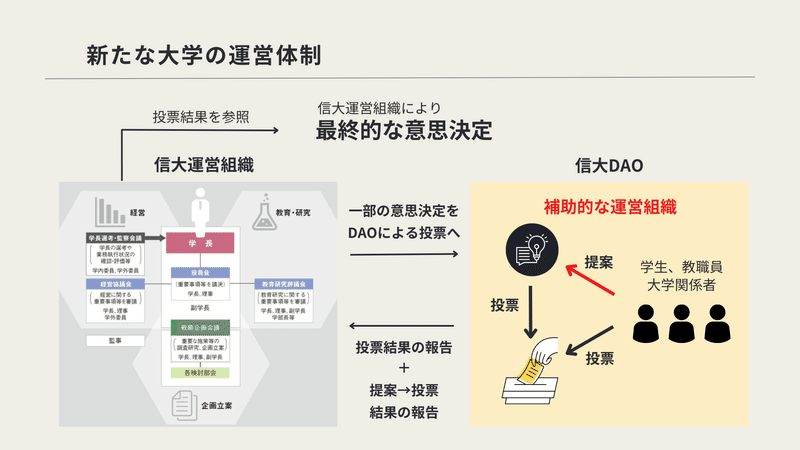

また、多くの大学でも同じ状況なのですが、下図の通り、大学の運営体制はほとんど上層部の組織の意思決定による体制で、大学の主役とも言える大学生が意思決定に関わることはほとんどできません。また、意思決定に関わる議論の内容もすべてが公表されているわけではありません。

https://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2023/integrated_report2023/index.html#page=31

学長も運営に対して、以下のように言及しています。

(前略)大学教員と職員とが協働して運営にあたる「教職協働」が重要と考えますが、私は、この考え方を更に一歩前に進め、大学の第一義的な当事者である学生を加えた「教職学協働」による大学運営(経営)を実現したいと考えています。

信州大学改革実行プランinGEAR | 信州大学 (shinshu-u.ac.jp)

大学の学生の声も届きやすく、民主的で透明性の高い意思決定を進め、大学をみんなにとって使いやすいものにするために、組織体制をある程度見直す必要があるのかもしれません。

ここまでの課題を整理すると、、、

タコ足キャンパスによる人・モノの交流コストの増加

安定的な財源確保に向けた課題

大学のトップダウンの運営体制

この一見バラバラに見える大学の課題ですが、これらをDAOなどのweb3技術で解決に近づくことができるのではないかと考えています。

では、具体的に何をどのようにして解決していくのでしょうか?

信大DAO構築で描く大学の理想像

1.0 民主的な大学運営

理想像を一枚の図で表すと上記のようになります。

在学証明書、あるいは信州大学に在籍していることがわかる証明書をNFTで発行することで、NFTを所有している生徒・教職員が信大DAOにアクセスすることができます。

大学運営の議論、発案・投票を行い、公開することで、透明性の高い民主的な意思決定を実現します。NFTがガバナンストークン(投票権)として機能するため、NFTを保有していれば、1人1票として投票に参加することができます。

これまで大学のGmailを通じて行っていた、イベント等の告知や研究依頼のアンケートなどもこのDAO内で行うことができ、協力者には報酬として信大トークンが支払われ、信大関連のアイテムや学食などで活用することが可能になります。

大学の意思決定に関しては、すべてを信大DAOで行うのではなく、学生が大学生活を行う上の重要な議題等を、運営組織側がDAOに対して投票依頼を行い、投票結果を参照して最終的に運営組織側が意思決定を行います。学生や教職員側が提案をすることもでき、提案内容に応じて投票が行われた場合、その結果を運営組織に報告することで、学生の声が運営側に届きやすくなります。

2.0 NFT・VC技術によるDXとコスト削減

また、信大DAOでは参加権利として、在学証明書をNFT化したものを活用したいと考えており、このように卒業証明書や在学証明書といった複製が容易でない重要書類もNFT化することによって、すべてデジタル上で発行・検証ができるため、書類の発行・送付・検証にかかるコストを大幅に削減できる可能性があります。とりわけ、タコ足キャンパスによりキャンパス間の距離が離れている信州大学だからこそ、導入する意義はありそうです。

3.0 Kenkyu DAOでのweb3型資金調達

こちらは、ブロックチェーンを活用したトークン発行型のクラウドファンディングであるFinancieから着想を得ています。研究室単位でトークンを発行し、研究の内容を見た世界中の研究者・学生・投資家がトークンおよびNFTを購入することで、研究に参加できるという形式です。これにより、研究資金の確保と研究に興味がある人材の確保につながり、研究力の向上が期待できます。

4.0 シン・インキュベーションDAOで地域と多様な学生をつなぎ、価値を共創する

シン・インキュベーションDAOでは、信州大学生と地方自治体、地域企業が集まり、産官学連繋で地域にイノベーションを起こしていくDAOです。タコ足キャンパスにより分散してしまった学生がここで集い、多様な人々と共に地域プロジェクトを進めていきます。学生は無料でDAO入会のためのNFTを入手でき、企業や地域側はNFTを購入し、その資金をもとにプロジェクトを回していきます。タコ足キャンパスにより地域とのコネクションが強い信州大学だからこそ、このDAOがうまく機能するのではないかと期待しています。

実現に向けて

以上が信大DAO構想の全貌です。構想段階なので、このままでは机上の空論で終わってしまいます。明らかに無理のある構想で、資金面・技術面等でも課題のある構想ではありますが、信州大学の課題解決方法にweb3的な視点も知ってもらいたいという思いがあって構想を書き上げました。

失敗に終わったとしても、できるところまでは挑戦してみたいという思いが強くあったため、まずは仲間を集め、web3に興味をもち、共に学習をしていく人を増やす必要があると考え、最初のステップとして信州大学web3学び&実践コミュニティ「Agora3.0」を立ち上げるに至りました。

これらの活動を通じて、信州大学の学生が、DAOやweb3技術について実体験を通じて学習することで、web3に対するリテラシーが向上し、信州大学がweb3先進大学として「信大から、シン世界」をビジョンに新たなブランドを構築できるのではないかと考えています。

最後になりますが、ぜひみなさんと、大学を変革し新しい未来を切り開きたいと考えています。VISIONに共感できる方はぜひ、一緒に信州大学web3コミュニティ「Agora3.0」で挑戦してみませんか?信州大学生に限らず、教職員、信州大学外部の人の参加も大歓迎しています。

「Agora3.0」のコミュニティ参加はこちらから↓

記事作成担当者:Koichi

記事作成日:2024/4/1

Gmail: shinunidao@gmail.com

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?