マーケター育成論:インテグリティこそ最も重要な資質

Web担の「デジマはつらいよ」原作者の中澤です。マーケター育成論(教育論)をシリーズで書いていきます。今回は「インテグリティ」というテーマです。これかなり重要です。

はじめに

こんにちは、Repro株式会社CMOの中澤です。(自己紹介はコチラ→)

あとWeb担当者フォーラムで「デジマはつらいよ」の原作を書いてます。

シリーズで書いていく「マーケター育成論(教育論)」、今回のテーマは、「インテグリティ」です。(なんかカッコイイ響き!)

日本語に直すと、「誠実、真摯さ、高潔さ」みたいな意味になりますが、そのものズバリという訳は無いそうなので、ニュアンスで感じましょう。

やや哲学的な内容となりますが、すべてのマーケターが資質として備えておくべき資質だったりするので、さっそく解説していきましょう。

ちなみに育成論シリーズの他の記事はこちらでございます。

・PDCAは質より量、ABテストは顧客との対話

・右目・左目分析で仮説を見つける

・真因遡及で真の課題を見つける

Yotubeの動画で同じテーマの動画を上げてますので、動画でサクッと知りたいという方はこちらでどうぞ。(23分もありますが・・・ww)

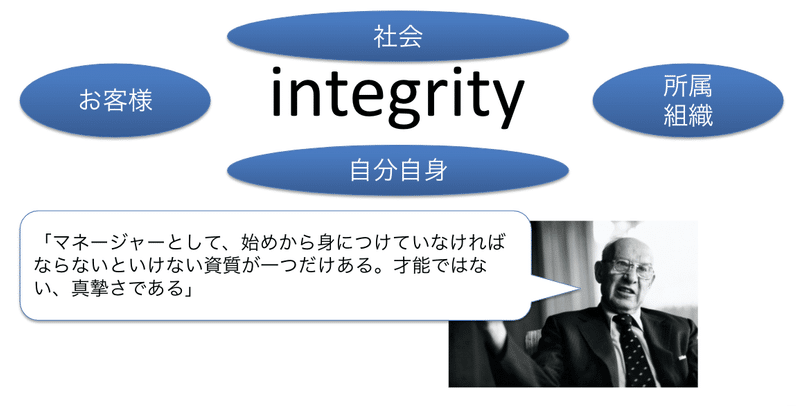

偉人達が口を揃えて言う、インテグリティの重要さ

自分が初めてインテグリティと言う言葉を知ったのは、経営学の神様、ピーター・ドラッカー様の著書「現代の経営」でした。

ドラッカーはその著書の中で次のように語っています。

・「マネージャーがもともと持っていなければならない資質がある。(中略)それは、才能ではなく真摯さである」

・「無能、無知、頼りなさ、不作法など、ほとんどのことは許す。しかし、真摯さの欠如だけは許さない」

・「真摯さに欠けるものは、いかに知識や才能があり仕事ができようとも、組織を腐敗させる」

そして、「インテグリティに欠ける者はいかに才能があっても、マネージャーへの登用をすべきでは無い」と指摘しています。

また、インテグリティっぽい事は、投資の神様ウォーレン・バフェット様も語っています。(多少意訳してます)

「人を雇うときは三つの資質を求めるべきだ。すなわち、高潔さ、知性、活力である。高潔さを伴わずに知性と活力を持つ人材は、むしろ組織に大損害をもたらす」

このように、世の偉人たちがこぞって「インテグリティ」の重要性を指摘しているわけですが、ビジネスの世界における「高潔さ、真摯さ、誠実さ」ってどういう事なの? というのは、結構わかりづらいモノですよね。

実際、ドラッカー 様ご本人も「インテグリティの定義は難しいよね」と語っています。

ただ、流石はドラッカー 様、ちゃんとヒントもくれてまして、「逆に、こういう人がインテグリティが無い人だよ」という例を出してくれてます。

「反面教師出しとくから、こっから感じ取ってね!」という事です。

【インテグリティに欠けている人の特徴】

・人の強みでなく弱みに注目する者

・冷笑家

・何が正しいかではなく、誰が正しいかに関心を寄せる

・部下の人格ではなく、頭脳を重視する

・有能な部下を歓迎するのではなく恐れる

・自分の仕事に高い基準を掲げない

インテグリティが欠けた人がいるとどうなるの?

一言でいえば「組織の腐敗」です。そして組織の腐敗は、いつか会社に対し致命的なダメージを与えます。

なぜ、インテグリティに欠けた人がいると組織が腐敗するのか?

それは、インテグリティの欠如は「伝播」するするからです。

不誠実な活動が容認される組織では、まるで、ガン細胞が増殖していくように「インテグリティの欠如」が広がっていき、それが、その組織の常識・組織風土として育っていってしまいます。

そしてインテグリティの欠如が組織全体に広がっていった時、問題は表面化します。

例えば、「ブラック企業」としてSNSで炎上したり、「食品偽装」が発覚したり、「クルマの燃費偽装」がバレちゃったり。

これらを起こした企業では、消費者の多くが離反し赤字に転落したケースも発生しています。そしてその信頼の回復は並大抵ではできません。まさに致命的なダメージを負ったわけです。

ブラック企業問題においては、「従業員に対するインテグリティ」、不祥事においては、「個人や社会に対するインテグリティ」が問われたと言えるでしょう。

そしてもう一つの影響は「インテグリティに対する組織的麻痺」です。

特に組織全体に強い影響力を持つ、社長さんや役員さんが、そもそもインテグリティを欠如した人であった場合、より状況は深刻です。

組織というのは、やはり経営陣の影響そ強く受けるもので、経営陣の姿勢が自然と「組織文化」を形成していきます。

なのでインテグリティに欠如した経営陣に支配された企業は、組織文化としてインテグリティ欠如が状態化していき、組織内での自浄作用が働かなくなり、やがて「これじゃいけないのでは?」という疑問すら感じなくなっていきます。

こういったスタンスは以外なほど外から見た場合には露呈してしまうもので、実際様々な企業からの提案を受けてきた立場としても、その企業の営業さんから提案を受けた際に、その企業文化というは透けて見えたりします。

小売業であれば、お店の店員さんからも、やはりその組織の文化というのは透けて見えたり、感じたりしてしまうものでして、インテグリティに欠けた企業文化は、早晩、顧客の支持を失っていくモノです。

社内で「客がさー」とか「情弱な客なら飛びつくっしょ」とか、、そういう言葉が日常的に使われているようなら危険信号です。

マーケターこそインテグリティを重視しなければならない

僕はある意味、マーケティングこそ会社組織の中で最もインテグリティを重視しなければいけない組織だと考えています。

それは、マーケティングという活動が、「どこまでがアリで、どこからがナシ」なのか、その境界線がとても曖昧な世界にあるからです。

法律では縛られてないし、まわりの皆もやってるし、背に腹は変えられないし。あきらかにバレたらヤバそうなモノもあれば、そうで無いものも。そして、グレーゾーンを攻めれば攻めるほど、うまいことやれば、やるほど、短期的な利益が上げやすかったりします。

【マーケティング活動はインテグリティの境界線が曖昧】

・ユーザーレビューを金で買うのは、アリなのか、ナシなのか。

・アフェリエイターにイイ感じの記事を書いてもらうのは、アリなのか、ナシなのか。

・商品レコメンド型リターゲティング広告で、ユーザーを追っかけまわすのはアリなのか、ナシなのか。

残念ながら現実のビジネスの世界では、短期的に見れば「正直者がバカを見る」事も多いのが事実です。ただ長期的に見た場合はどうでしょうか?

僕は最後には必ずインテグリティの高い自分の信念を守ったマーケターが成功すると思っています。そして「目先の手柄に走った」場合、結局は手痛いシッペ返しをくらうものと考えています。

問われているのはルールでは無くモラルである

インテグリティを考える上で、自分が最も参考になると思っている象徴的な事例が「泉佐野市のふるさと納税問題」です。

2018年度、大阪・泉佐野市は「ふるさと納税」制度により、全国トップとなる498億円を集めたました(2位は静岡県小山町の250億円)。その大きな要因は地場産品ではない牛肉やビール、さらにはAmazonギフト券という豪華な返礼品。

世論や総務省からの批判が高まる中、泉佐野市側は「制度のルールや法律には違反していない」とむしろ反発を強め、2019年2月には総額100億円分のAmazonギフト券を還元する「閉店キャンペーン」を実施。

その結果を重くみた総務省は「寄付金の返礼品を送付する場合、返礼品は地場産品に限る」等の修正を加えた新制度を6月1日に施行。「ふるさと納税」新制度から泉佐野市は除外されることになりました。

ただ、2020年6月30日に最高裁は「泉佐野市をふるさと納税制度から除外したことは違法」」との判決を下し、7月3日から泉佐野市は制度に復活しています。

問われているのはルールでは無くモラルである

泉佐野市はたしかに旧制度においては「制度のルール」としては反していません。ある意味、性善説に立った制度設計になり、特に返礼品を地場産品に限るような条項がルールに含まれていなかったためです。

しかし、今回の件は明らかにふるさと納税の理念からは外れています。

この騒動を一つのきっかけに、ふるさと納税自体に対しての批判も発生し、上限金額も下げられ「正直に頑張っていた他の自治体」や、ふるさと納税を楽しんでいた納税者にも、間接的に影響が発生したモノと思っています。

インテグリティの欠如は伝播します。もし総務省がこの問題を放っておいた場合、おそらく他の自治体も「あ、別にアリなんだこういうの」となり、ふるさと納税の制度自体が崩壊していた可能性もあります。

ウォーレン・バフェットの言葉が思い起こされます。

「高潔さを伴わずに知性と活力を持つ人材は、むしろ組織に大損害をもたらす」

うまいことやった者勝ちマーケターにならないために

インテグリティを欠如した人に「なぜそれがナシなのか」を理解して貰うのは非常に難しい作業です。

インテグリティは志や生き方のスタンスに近い基礎的な部分であるだけに、常に己を律していないと能力が高い人ほどダークサイドに堕ちるのは簡単になります。

我々マーケターは企業の中でもっとも直接的に顧客と接する役割を担っています。だからこそ、インテグリティをもっとも重視しなければならないと思います。

今回のお話はこれでおしまいです。引き続き、マーケター育成論を書いていきますので、ぜひTwitterのフォローをお願いいたします。

(コチラです→https://twitter.com/s_nakazawa)

ではまた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?