強いマーケティング組織をどう作るのか・育てるのか? 前編

こんにちは中澤です。今回は「マーケティングの組織作り」をテーマに書いてみました。組織作りに悩むマーケティングマネージャー、または成長したいマーケター向けに書いていきます。

あとWeb担当者フォーラムで「デジマはつらいよ」の原作を書いてます。

強いマーケティング組織とは変化の中でも成果を出し続けられる組織

これまで20年間、様々な企業でマーケティング・チームの立ち上げやマネジメントを行ってきたのですが、最も苦労したのは何といっても人材の育成と組織作りでした。

その経験から、強いマーケティング組織とは何か?という問いに答えるとすれば、それは「変化の激しい環境の中でも常に成果を出し続けられる組織」であると考えています。

マーケティングの分野はあらゆる業界の中でも特にデジタル化が最も早く進んだ分野の一つです。デジタルの分野はその技術革新の速度から著しく環境変化が早い分野でもあります。

これまで鉄板だった施策や媒体、戦略そのものすらある日突然陳腐化し機能しなくなる。そんな事がマーケティングの分野では頻繁に起こります。

その中で常に成果を出し続けられる組織となるためには、次の2つが重要だと考えています。

① 環境変化に即時適応できる「組織的な仕組み」の構築

② 環境の変化に左右されない「本質的なスキル」の習得

ではどのようにしてこのような組織を作り育成していけばよいのか?

毎度ながら自分の経験からの独断と偏見に満ちた考えを書いていきたいと思います。今回はかなり長い内容になるので、数回にわけてシリーズで書いて行こうかと思います。

実務経験の中から培った考えのためアカデミックな裏付けの無い内容となっていますので、その点ご了承の上お読みください。

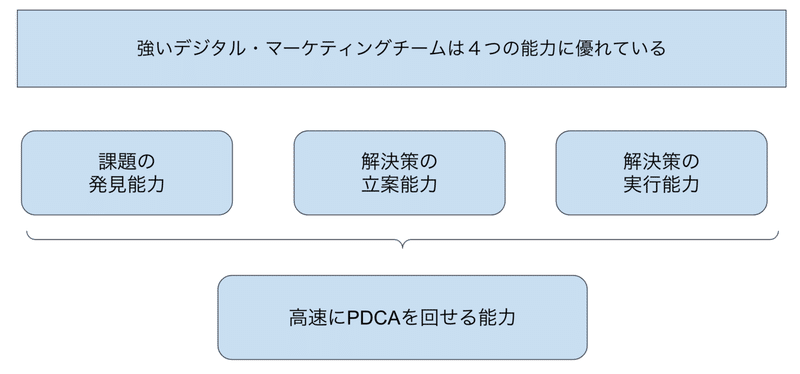

変化に対応するための4つの組織的能力

変化への適応力はその組織がいかに高速にPDCAサイクルを組織的にまわせるかにかかっており、そのためには4つの能力の強化が求められます。

① 課題の発見能力

② 解決策の立案能力

③ 解決策の実行能力

④ これらを組織的に高速にPDCAサイクルを回せる能力

いずれも「そりゃそうだよね」という内容なのですが、個人としてこれらの能力を向上させることに比べ、組織としてこの能力を向上させることはそれほど容易なことではありません。

またこれらの能力に特に秀でたメンバーのみを集めたからといって、組織としてこれらの能力に秀でる事ができるかというと、必ずしもそうでは無い事に注意が必要です。

組織としてこれらの能力に秀でるためには、個人の持つ能力を組織目標達成に向けて統合しシナジーを発揮させ、組織が組織として機能する組織的ための仕組みやフレームワークが必要となるためです。

これを「マネジメント・システム」と言います。(中澤は勝手に呼んでいます)

課題の発見能力

まず組織的PDCAは課題の発見から始まります。課題の発見能力に秀でるためには以下の三つの要件を満たす必要があります。

① 課題に早く気づく事ができる。

② 課題がその前提にあるのか、やり方にあるのかを特定する事ができる。

③ 事象からより本質的な課題(真因)を発見する事ができる。

それぞれを解説していきます。

変化を予測し予兆を捉え、課題を早く発見する

課題の発見能力においてまず大事なのが、いかに課題に早く気づく事ができるかです。そのためには「変化を予測し、予兆を捉える」能力が組織として必要になります。

重大な問題に発展する前に変化を予測し予兆を捉える事で先手を打つ。

変化の激しい業界においてはこの予兆を先に捉える事ができるかどうかで、その後の成果に大きな差につながっていきます。

直近起こったパンデミックによる消費者や社会の変化、これらによって発生するであろう課題、変わるであろう消費者の行動を予測し、迅速に手を打てた企業と打てなかった企業でその後の収益に大きな差が発生した事はみなさんのご記憶の通りです。

社会問題や技術革新によってその後数年間でどのような変化が消費者行動に変化が起こるのかは完全には無理でもある程度予測が可能です。

そして、これらの変化は売り上げのようなKGIに現れるより先にKPIに現れます。

KPIがKGIの「先行指標」と言われる所以でもあります。そしてそのKPIに関連する各種指標にも変化が発生します。

それらのKPIや指標の変化を「捉える」事がまず大事ですが、何よりもその変化が「重要な予兆」であることに「気づく」ことが最も重要です。数値の変化を「ふーん」で終われせるか「何かあるかも?」と感じるかには大きな隔たりがあります。

様々な数値の変動の中から「重要な予兆」に気づくためには、いま起こっている社会変化や技術革新により消費者行動にどのような変化が起こりそうかを、可能性として事前にピックアップしておく必要があります。

この事前のピックアップ作業を「組織的」に行うことによって、組織全体として「重要な予兆」に気づける確率が上がります。

なぜ事前のピックアップによって「重要な予兆」に気づける確率が上がるのでしょうか?それは注意をある方向に集中させることにより、数値の変化を見た際に直感を働きやすくするためです。

事前に何の「課題」や「仮説」も持たない状態で数値を見ても、その変化から何かを読み解くように脳は働かないものです。事前にこれらをインプットした状態で数値をみることによりはじめて、その変化の背景にたいして想像力が働くようになるものです。

【まとめ】

・ 変化が起きそうなことを事前に組織としてピックアップしておく

・ KGIの先行指標であるKPIやその関連指標を、上記のピックアップ事項を意識しつつモニタリングする

・ 数値変化の背景に何があるのかを考えて数値を見る

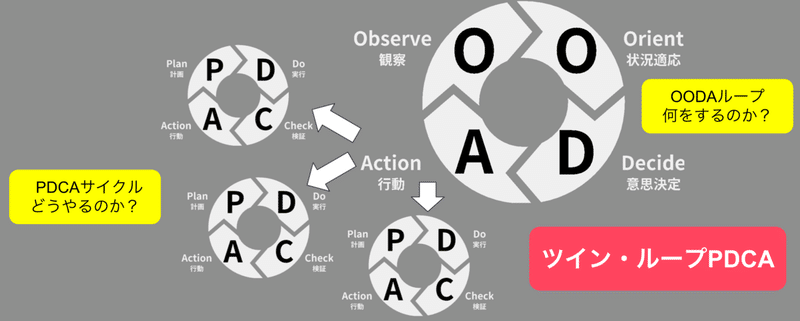

ツイン・ループPDCAサイクルをまわす

環境の変化による影響は、現在行っている活動や施策の「やり方」に影響を与える場合と、そもそもの「何をやるのか」といったより上流の戦略に影響を与える場合のいずれか、または双方に発生します。

よって課題の発見、重要な予兆の補足は常にこの双方に対して同時に行っていく必要があり、「課題がそもそもの前提の変化にあるのか、やり方にあるのかを特定する事ができる能力」が要求されます。

これを実現するのが「ツイン・ループPDCAサイクル」という考え方です。(例によって中澤の造語です。ググっても出てこないと思います)

ツイン・ループPDCAサイクルでは、何をするのかを決める戦略領域において「OODAループ」と呼ばれるサイクルを回し、どうやるのかを決める戦術・施策領域で「PDCAサイクル」を回し、歯車のようにこの二つのサイクルを連動させてマネジメントを行います。

PDCAは馴染み深いかと思うのですが、OODAループは馴染みが無い方も多いかと思うので、中澤の勝手な解釈を超ざっくりと説明すると以下のような感じのモノです。

OODAループはアメリカの軍事戦略家であるジョン・ボイド氏が発明した、不確実性の高い状況で成果を出すための意思決定方法。つまり「何をするのか」を決める意思決定フレームワークで、以下の要素で構成される。

Observe(観察)・・とりあえず起こっている状況をありのまま受け入れる

Orient(方向付け)・・何が起きてるのかを仮説を立てて一旦方向付けする

Decide(決断)・・一旦何をすべきかの最善策を決断する

Act(行動)・・とりあえずやってみる

ちゃんとした内容は書籍とか専門のブログをぜひお読みください。

要は、「環境適合するための戦略的意思決定」を行っていくサイクルだと自分は思っており、つまりは「何をするのか」を決める部分です。

そしてPDCAはそこで決められた「何か」を「どうやるのか」を考えて改善していくサイクル言となります。

近年のビジネス環境の変化が激しいことから戦略そのものこそよりより早く状況適応していくべき、という考えから、アメリカのMBAではPDCAサイクルよりOODAループの方を中心に教育を行うそうです。

戦争論」で有名なカール・フォン・クラウゼヴィッツさんも、こんなことを言ってるそうな。(あれ?違う人の言葉だっけ?うる覚えです)

戦闘の失敗は戦術で取り返せるが、戦術の失敗は戦闘では取り返せない。

戦術の失敗は戦略で取り返せるが、戦略の失敗は戦術では取り返せない。

ちなみにツイン・ループPDCAがちゃんと回っていないと、極論として次のような事がおこります。(極論ですよ)

よーし、エンジンの性能これまで以上にガンガンKAIZEN回してアップしていくぜーい!

・・あれ? こんなにPDCAまわして性能も品質も向上させまくってるのに、どんどん欧州の売上が落ちていく・・。なんで?

ごめーん、欧州、いつの間にかEVシフトしてたわ。もうガソリン車いらないんだってー。エンジンいらないんだってー。

あくまでも極論です。

【まとめ】

・ 変化の影響によって発生する課題が、そもそもの前提の変化にあるのか、やり方にあるのかを特定する事ができる能力が必要。

・ これを実現するにはツイン・ループPDCAという考え方を組織的に取り入れるのがオススメ。

・ ツイン・ループPDCAは、何をするのかといった戦略面をOODAループで、どうやるのかといった戦術面をPDCAサイクルで同時に回す。

・戦略の失敗は戦術では取り戻せない。

事象からより本質的な課題(真因)を発見する

様々な予兆や課題の発生、これらを「事象」の発生と呼びますが、事象の発生の裏にはたいてい根源的な大きな課題や変化の発生が存在するものです。

身体でもそうですよね?さいきん肌の調子が悪いなーとか、疲れやすいなー、といった些細な変兆の裏に、実は肝臓がめっちゃ悪化してたみたいな、重大な原因があった・・みたいな感じで。

これら観測できる「事象」から、それらの背景にある真の原因を特定していくことを「真因遡求」と言います。

世界に「KAIZEN」の名前を知らしめたトヨタ自動車においては、トヨタ生産方式の一環として、問題を発見したらなぜを5回繰り返すというものがあります。 これは問題の再発を防止するために、発生した事象の根本原因を徹底的に洗い出すための考え方です。

「なぜなぜ5回」として有名になった手法ですね。

具体的にどのようにしてこの真因遡求を行っていけばいいのかについては、以前に書いたノートで詳しく解説していますので、こちらをお読み頂ければ幸いです。

次回は解決策の立案能力の向上について解説します

今回の「強いマーケティング組織をどう作るのか・育てるのか? 前編」では、「強いマーケティング組織に共通する4つの能力」のうち、「課題発見能力の向上」について解説してきました。後編では解決策を導くための組織的能力、実行能力、組織的PDCAの仕方をまるっと解説していきたいと思います。

また、次回が待ちきれない!そんな奇特なかたがもしいらっしゃいましたら、2021年7月27日14時から、こちらのセミナーで今回のテーマをがっつり40分講演しますので、お申し込み頂ければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?