【蒸留日記 vol.90】エゾヨモギ花穂の蒸留2回目!

本記事の蒸留実施日は2023年10月8日のものになります。

データ整理していたら未投稿のものが見つかったので取り急ぎの投稿です!

仕事での帰り道、立派なほうき状の花穂をつけたエゾヨモギの群落をみっけたので迷わず収穫!蒸留することに決めました。

エゾヨモギの大きな花穂はそれなりの量を集めるにあたって、そこまで大きな労力を要さないのです。

加えて、夏場では草刈り対象のエゾヨモギが花を咲かせるまで大きく育つ・生き残ることはわりと珍しいのです。

という理由あって、エゾヨモギの精油は稀少性が高いのです。

■材料&蒸留準備!

早朝の気温がいよいよ5℃台に差し迫ってきたこの頃。

気温の低さが採れる精油の香りに何らかの好ましい効果を与えていることを期待しつつ蒸留準備作業を開始。

蒸留2回目での実験要素。

エメラルド色の見た目キレイな精油収穫を狙う!

今回2度目のエゾヨモギ蒸留では、実験として同じキク科植物であるセイヨウノコギリソウの花穂も片手分ほど刻んで投入しました!

精油への色付け実験として、また同じキク科同士なので香りに大きな影響を与えるかどうか?の実験として素材を混ぜて蒸留してみました。

そうなんです、セイヨウノコギリソウ(Achillea millefolium)とエゾヨモギ(Artemisia montana)はお互い同じキク科植物。

所属種数がめちゃくちゃ多いキク科内で細かいことを言うと、ノコギリソウ属植物とヨモギ属植物はキク上連内のキク連に所属しており、キク科植物の中でもわりと遺伝的に近いグループなのです。

なので個人的感想として、精油の香りがそこまで大きなギャップを持たない、いわゆる混ぜてもそこまで大きな変化がないんじゃないだろうか?という見立てを持っての実験蒸留としたので〜す!

さらに細かいことを言うと、植物が作り出せる青い油/精油は、キク科のキク連の植物に集中しています。

キク科<キク上連<キク連

(北欧)ノコギリソウ属セイヨウノコギリソウ(うち4倍体亜種)

(北欧)シカギク属ジャーマンカミツレ(ジャーマンカモミール)

(南欧)ヨモギギク属ブルータンジー

(日本)ヨモギ属カズサキヨモギ

■いざ蒸留開始!

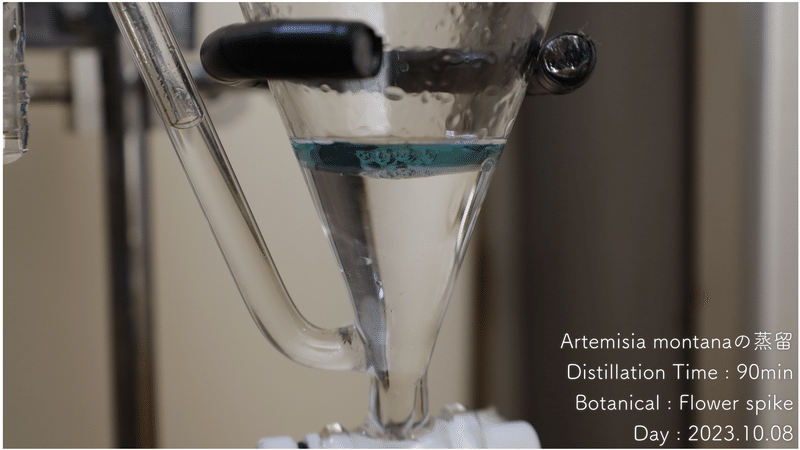

蒸留時間は前回vol.88と同じく90分(1時間半)に設定して蒸留を行いました。

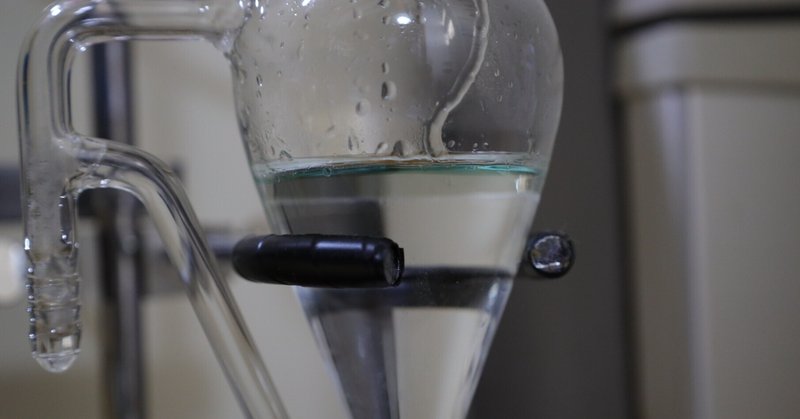

精油に色が着きはじめるタイミング。

抽出された精油にセイヨウノコギリソウ由来のカマズレンによって青色成分が現れはじめた、蒸留開始から40分時点でのオイルセパレータのようす。

カマズレンは炭素数が15個と比較的重めの物質なので、際立って抽出されてくる(抽出量が増える)のは精油が抽出されはじめてからしばらくのタイムラグがあるようです。

前回の蒸留パートvol.88を見ればわかるのですが、オオヨモギ(A. montana)は精油に黄色く色づく分子カリオフィレンを主体的に含むので、カリオフィレンの黄色とカマズレンの青色が混ざって蒸留開始40分時点では淡いエメラルド色になっていますね。

■蒸留結果は…!?

蒸留完了時点(90分)の精油のようす。

はじめの写真から50分後、さらに青色が濃くなっていますね。

1時間半の蒸留でだいたい3mLほどの精油が抽出できました。

ひと握りほどのセイヨウノコギリソウ花茎も加えているので青い精油になりました。

今まで蒸留抽出したエゾヨモギ精油に今回分を足したので淡い緑色になりましたね。

だいたい今回抽出分あわせて17mLくらいになったでしょうか?

1.収油率

抽出量[ 3mL ]÷ 素材重量[ 1200g]x 100 = 0.250%

〜関連記事リンク〜

若い人がどんどん減る地元【三笠市】もついに人口7000人台目前。 朝カフェやイベントスペースを兼ねたラベンダー園で今いる住民を楽しませ、雇用も生み出したい。そして「住みよい」を発信し移住者を増やして賑やかさを。そんな支援を募っています。 畑の取得、オイル蒸留器などに充てます。