コミュニティを考えるクロストーク Social Mirai Design2021(3期) 第2回

2021年7月25日(日)

今日も10時スタート!ゲスト3人によるクロストークの会です。

■ コミュニティ×研究者 東南裕美さん

株式会社MIMIGURI リサーチャー/『CULTIBASE』副編集長

■ コミュニティ×企業 半田美幸さん

note株式会社 事業開発/一般社団法人21世紀学び研究所トレーナー/

一般社団法人Work Design Labパートナー

■コミュニティ×まちづくり 中島明さん

としま会議 代表/RYOZAN PARK インキュベーションマネージャー/

株式会社リノベリング チーフディレクター

3名のお話を伺いました。

■ 東南裕美さん

株式会社MIMIGURI リサーチャー /『CULTIBASE』副編集長

東南さんは国際関係の学部で研究していたこともあり、「国際問題に関心を持つ学生は多いのに、身近な問題は気にならないのはなんでだろう?」という疑問を持ちました。身近な「地域」へと関心がむき、「コミュニティを通じたまちづくりの促進」が研究テーマになっていったそうです。

「これからの時代の“コミュニティ”とは?」というテーマに対してまず、コミュニティってなんでしょう?定義づけの問いかけから始まりました。

前回、コミュニティの対義語/類義語を考え、内省したことが、頭の回転を補助してくれたように感じました。

コミュニティの概念は変遷しています。

かつては「地縁・血縁の共同体」を指すことが主流でしたが、近年、まちづくり/自治体、NPOを指すことも増えてきました。特に東日本大震災をきっかけに、コミュニティの価値も問い直されるようになってきました。多くの人が「コミュニティ」に関心を持ち、その重要性への共感は増しています。

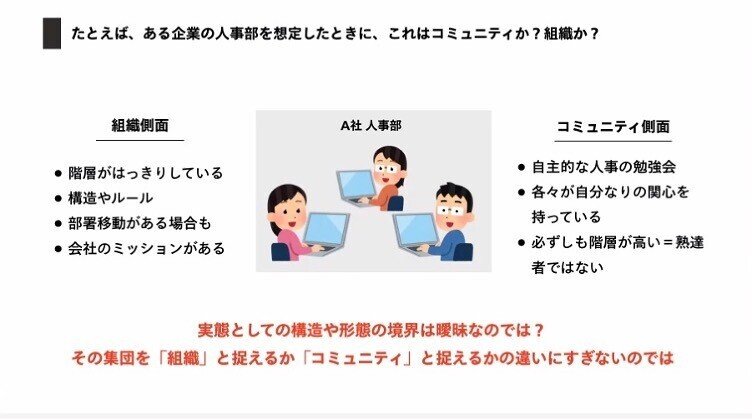

コミュニティ論はそもそも1990年代後半くらいから盛んになっていましたが、コミュニティと組織の境界線が曖昧になり、企業内コミュニティへの注目が高まっています。

確かに、企業における人事部の役割という側面と、自主的に人事の勉強会を開いたり、自分なりの得意分野や関心があったりする側面。それぞれは組織の顔とコミュニティの顔がありますね!

〜 東南さんが考える、これからのコミュニティ 〜

1) 様々な場の溶け合いが加速

オンライン会議で生活音が聞こえたり、これまで分かれていた場所が混ざったり(1stプレイス:家、2ndプレイス:職場、3rd:地域、飲食店、NPO等)しそう。参加者も多様な目的を持って参加することが普通になりそうです。

2) コミュニティの選択肢が増加

オンラインによりいろいろなコミュニティへのアクセスが容易になる。参加者の出入りが活発になることを想定すると、「業界全体を盛り上げていく」という目線が必要になるのではないか?

3) スペース概念に近づいていく

コミュニティへの出入りがしやすくなる →「コミュニティ」というより「スペース」に近づきそう。ゲーマーズコミュニティを題材に発展した「アフィニティスペース」に着目している。

~ゲーム開発者はこの学びあいからゲーム開発のヒントを探っています。

詳細、以下にありました。

ゲーム学習の新たな展開藤本 徹(東京大学 大学総合教育研究センター)https://www.nhk.or.jp/bunken/book/media/pdf/2015_34.pdf

東南さん、現在は「個と集団の相互作用」に関心が寄っているとのこと。確かに、越境学習は個人の成長にとても効果があると感じます。加えて個々人の成長は周りの人に、大きな影響を与えますよね。

ともに学ぶ、考える、実行する場、実践できるチャンスにあふれている

東南さんが副編集長を担っておられる、CULTIBASEはこちら

個人的には、「コミュニティ」と呼ぶと塊感を強く感じたりもしていました。なので、東南さんの「コミュニティの内と外を繋ぐ、コミュニティもあるよね」、という感じのお話に、とても共感しました。

「縁側」という単語は、街づくりや住まいづくりにおいて、キーワードになってきています。

「コミュニティという存在があるのではなく、集団の中にコミュニティ側面がある」というのは、今後、ビジネスで「コミュニティをつくりたい」とオーダーしてくるクライアントに提供する、一つの視点として有効に感じました。

■ 半田美幸さん

note株式会社 事業開発 / 一般社団法人21世紀学び研究所トレーナー /

一般社団法人Work Design Labパートナー

半田さんはご自身のキャリアからコミュニティとの関わり方、自分自身の価値観とのつながり方、そして企業がコミュニティに取り組み生かしていく視点について、紹介してくださいました。

1)前職の勤務先、株式会社LIFULにおいて、会社が指摘する不動産における情報の非対称性の課題に気づき、場を作り、既存の当たり前を変えていく重要性を学び、実践してこられました。Webの仕事ができればいいという気持ちで入社したのが、会社が掲げている課題感を共有し、その課題解決にともに取り組む。仲間を集め、社会に発信する団体の立ち上げ、運営等に携わってこられました。

2)現在の勤務先、note株式会社は、「世の中の人すべてがクリエイター」という考えで事業展開されています。「洗濯を干しているときに鼻歌を歌って楽しくする」といったような、生活に少し工夫を与えているだけでも、“ クリエイター ” だと言います。

これまでクリエイターと消費者は分断されていましたが、インターネットやテクノロジーの進化によって、その境目は曖昧になってきました。一般の人がクリエイターになることが珍しくなくなる一方、既存の法律がネックとなりクリエイティブ表現が難しい例もでてきているそうです。note(株)はクリエイターが活躍して表現できることを目指して「クリエイターエコノミー協会」立ち上げ、半田さんも携わっています。

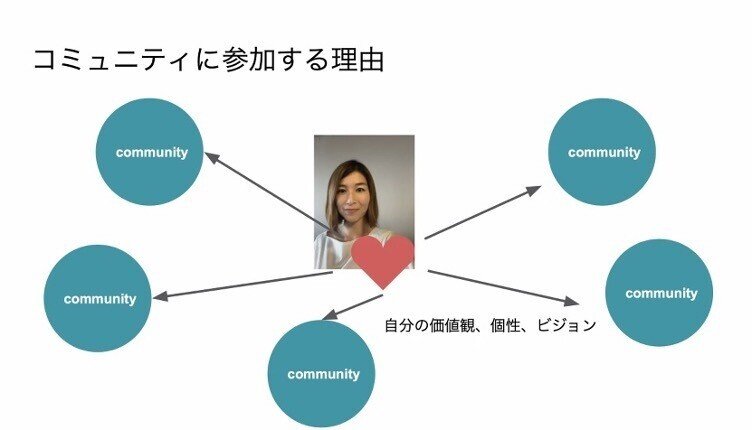

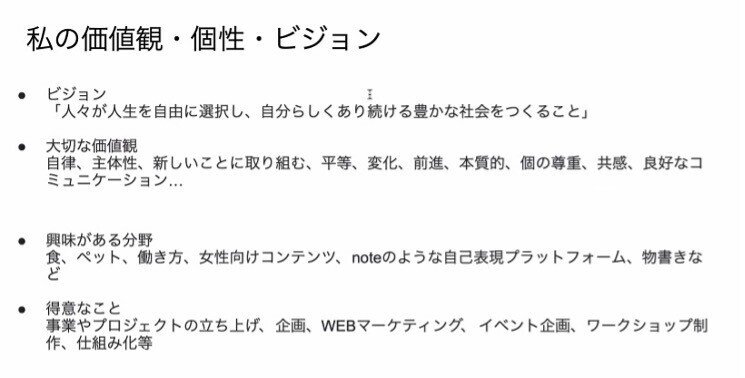

3)個人的にも、いろんな団体やスクール等のコミュニティに参加していた半田さん。参加する理由は、自分のハートが繋がっていること。改めて見直すと、「自分の価値観、個性、ビジョン」と響きあうところに関わってきたことに気づいたそうです。

そうなってくると当然ですが、自分自身の価値観やビジョンが明確にしなければなりません。半田さんは次のように明文化しています。これらの確認は、選択後の参加継続における鍵になっています。

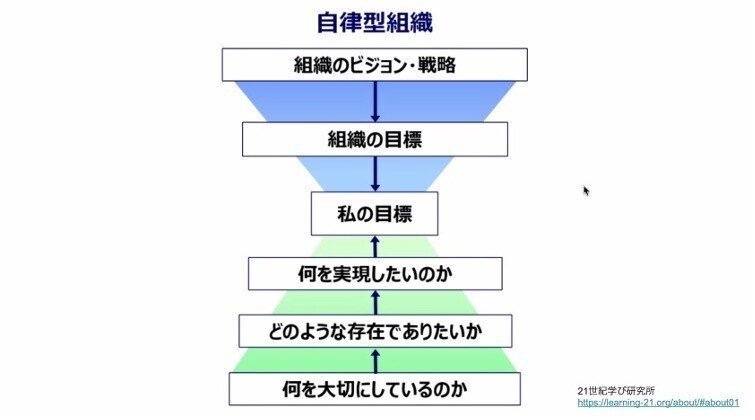

個人の価値観・個性・ビジョンの明確化は、実は、自律型組織をつくることにもつながります。

組織には、目標やビジョン、戦略はたいていあります。でもその先は、会社は会社、個人は個人とで分断されがち。「組織の目標と個人の目標が合致する」程度はあるかもしれませんが、その先、個人が何を実現したくて、何を大切にしているのか。これらを語ることができると、とても推進力の高い、強い組織になる。コミュニティにおいても同じで、これができていると強いコミュニティになるのではないでしょうか。

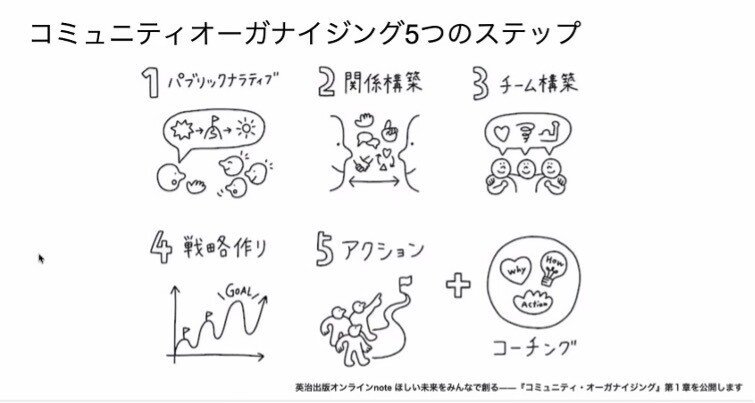

次に、コミュニティをオーガナイジングするときのステップを紹介してくださいました。

「1.パブリックナラティブ」はコミュニティづくりの第一歩として、本当に難しく、大切であることを私も実感しております。知らない人、気づいていない人、感じていない人と、知っている・気づいている・感じている人との間をどう埋めるか。どう語ることができるか。仲間づくりの第一歩ですよね。

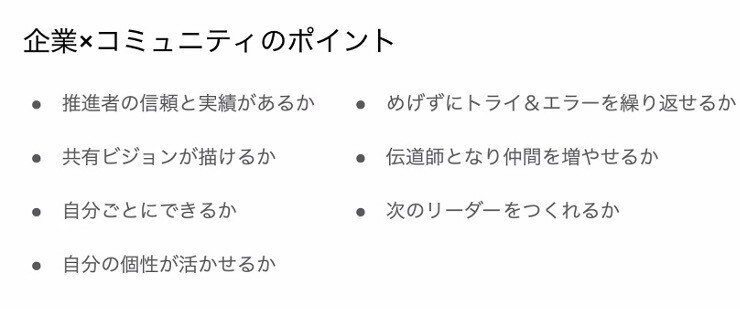

最後に、企業立ち上げのコミュニティに関わる場合に大切なことを以下のようにまとめてくださいました。

■ 中島明さん

としま会議 代表 / RYOZAN PARK インキュベーションマネージャー /

株式会社リノベリング チーフディレクター

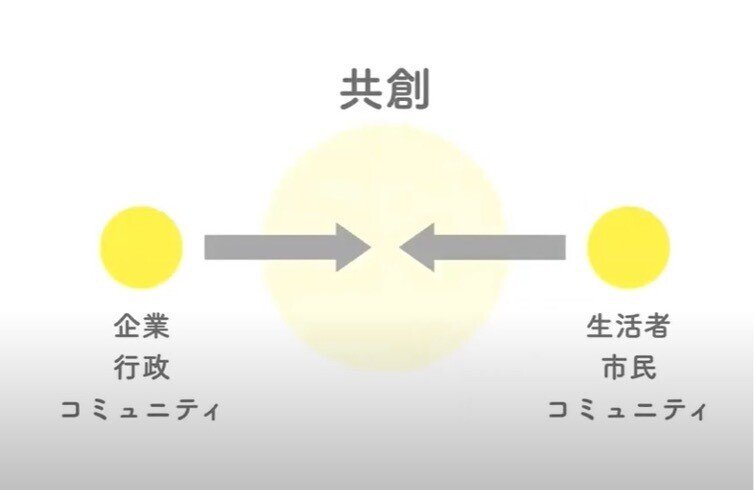

中島さんはマーケティング会社で企業のテーマ型コミュニティをつくる仕事からスタートし、ローカルコミュニティをつくる仕事、リノベーションスクールの全国展開、最近は企業がローカルに如何に土着化するか、というテーマに取り組んでいます。イベントをつくる仕事もしておられますが、イベントは打ち上げ花火で終わらないよう、どうコミュニティにしていくか。デザインしているとのこと。

場づくりの仕事で大切にしてきたことは、「フラット」「雑多」「共存」「調和「公×私」。境目がないこと。

でも実は7年前まで、中島さんは住んでいる池袋に対して、「このまち終わってる」と思っていたそうです。転機は、池袋エリア初「コワーキングスペース」のオープン。地域に開かれた賃貸マンションが生まれ、拠点を地元にもって地元で過ごす時間、地元との出会いをつくる活動が始まり、中島さんも推進メンバーとして活躍してきました。

この活動のポイントは、まちのあらゆる場所、あらゆる人にスポットをあてること。

池袋住人が集まって喋る。地域にこんな人がいるんだ、と知る。こんな店があるんだと知る。隣に座った人に「どちらからですか」と声をかけることで会話が弾む。そんな活動から、池袋は盛り上がっています。

まちづくりはやがてJRの駅スペース活用や池袋ツアーの開発など多彩に発展。

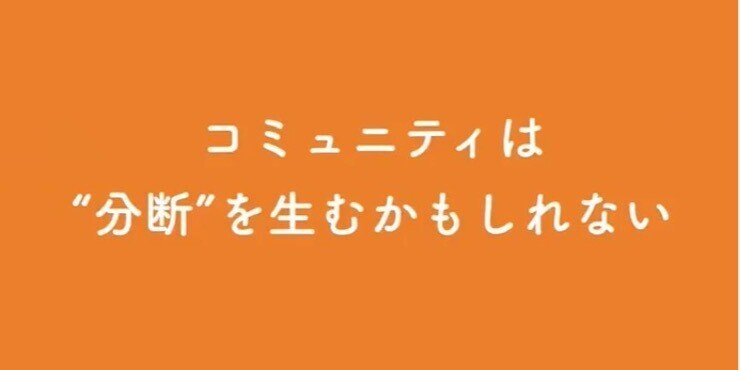

でも近年、中島さんが気づき軌道修正を測ろうとしている視点があります。

確かに。コミュニティには、内と外が生まれます。

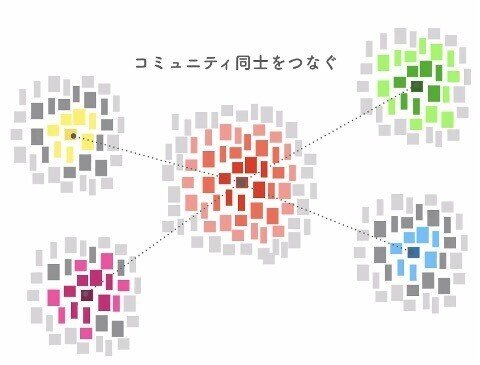

コミュニティは小さな火から始まり、集い、熱量を帯び、強い共同体になっていきます。でも強い共同体が複数うまれると、分断に繋がります。

気づいた中島さんが今新たに取り組んでいるのは3つ。

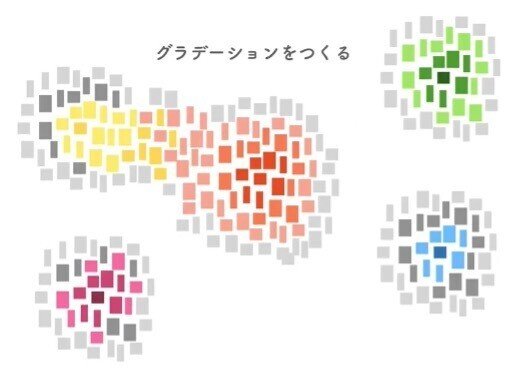

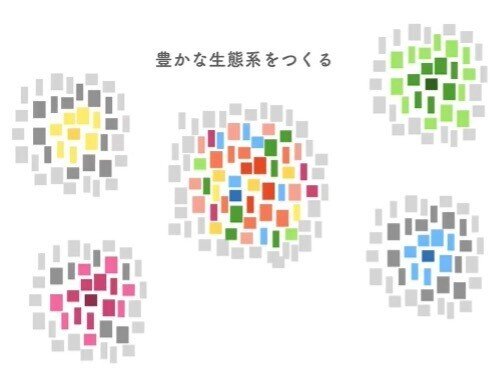

「コミュニティ同志をつなぐ」「グラデーションをつくる」「豊かな生態系をつくる」。

生まれるコミュニティをもっと生かしていく活動です。

そこで中島さんは、「コミュニティをつくる人はもっと、コミュニティの外へ出よう」と提案しています。

私が思うに、コミュニティは新しい文化や知恵を生み、仕組みを生み、関わるみんなに便益を生みます。一方で、同じメンバーで取り組みがちな分、油断すると硬直化しそう。そういうリスクを忘れないように、コミュニティと付き合っていきたいなと思いました。

中島さんが出演しているラジオ番組を下記で聴くことができます。

トーキョーライフワークトーク

https://audionetwork.tokyo/tlt/

■ クロストークにて

・知恵(1)

分断を生まないためには、たとえば

「みんな〇〇と思っています」的発言より「私は〇〇と思います」。集団主語より自分主語の方が分断には生まれにくい。

・知恵(2)

コミュニティの概念は変化しています。

何につけ、定義の古びかたスピードが早い

大切なのは、そのときすぐに手放せるか。壊せるか。

・知恵(3)

曖昧を受け入れる。もがく。そういう力が大切。

・知恵(4)

既存コミュニティが壊れてきて、SNSが台頭し、地域と家族の間を埋める何かが、カギになるかも?

コミュニティを生態系として捉え、生態系はいくつかあり、その生態系をデザインすると考えてみる。

・知恵(5)

相手のコトがわかれば、チームは描ける。個性を尊重しながら、チームを描くとその力は大きくなる。

コミュニティという実態のないものを作っていく前に、個人を大切にする。個人の衝動を大切にする、焦点をあてる。そこからコミュニティを考える手順がよいかも。

参加を促すよりも活躍できる場をつくる。相手を頼ってしまう。頼られることによって、人は参加してくれる。

興味関心旺盛な講師の方々のお話から、運命はつくるものだと感じました。

自分で運命をつくるという感覚が素敵だと思い、それに近いスライドを最後に持ってくると、こんな感じです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?