カタカナ7音の階名からトニック・ソルファの17シラブル階名に改宗した話

“改宗”と言うほど入れ込んでいることは何もなかったけれども。

きっかけ

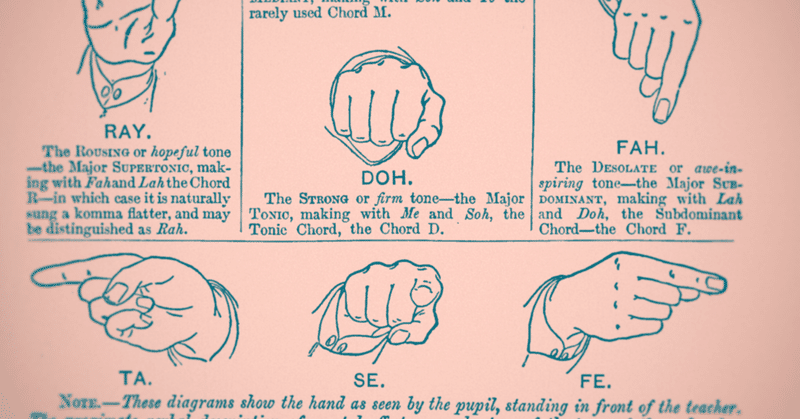

去年の夏ごろから自分の中で使う階名のシステムを変えた。乗り換えのきっかけはSoundQuestのメロディ編の英訳に着手したことだ。全編に渡り階名が使われていて、これを翻訳するとなったとき、改めて英米ではシをTiと呼ぶトニック・ソルファ系の階名が(おそらく)主流であるという現実と対面することになった。

少なくとも「調性引力論」の大きな支えになっているPerricone氏の理論書ではそうである。

なのでこれを機に自分の中のアップデートを試みることにした。そしてシをTiに変えることが変更理由の発端ではあるものの、せっかく変えるのだったら本格的なトニック・ソルファの形式をしっかり修得しようと思い立った。

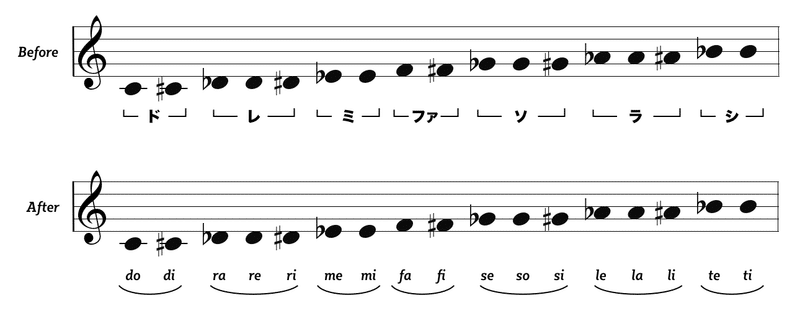

元々は♯♭を無視して単に7つのシラブルだけで回していくゆるいスタイルだったのが、ちゃんと♯♭用に固有の名をつけて、しかも異名同音も区別する方式にする(`・ω・´)

改めて見ると、階名制度内で滅多に登場することのないシ♯・ド♭・ミ♯・ファ♭を除けば合計17個のシラブルを使用することになる、非常にゴージャスなシステムである!

この記事では実際に移行して感じるメリットや、約1年間を経ての現状、移行プロセスがどれくらい大変だったかなどを備忘録として書く。

結論

まず手短に結論を言うと、移行は簡単だったし、17シラブルのメリットをきちんと享受している。単に情報の解像度を上げるだけなので基本的にデメリットは存在せず、7音シラブルによる階名唱がスラスラ出来る段階にある人にはもれなく移行をおすすめできるものである。ただしRとLの発音の区別が要されるので、そこが苦手な人は苦労を伴うかもしれない。

12/17音シラブルのメリット

変位音にまできちんと固有のシラブルを持たせるメリットとして、単にそのぶんデータの取扱いが詳しくなるということしか想像していなかったのだが、実際にはリスニング時の特定のシチュエーションにおいて階名ジャッジのミスが減るという効果があった。

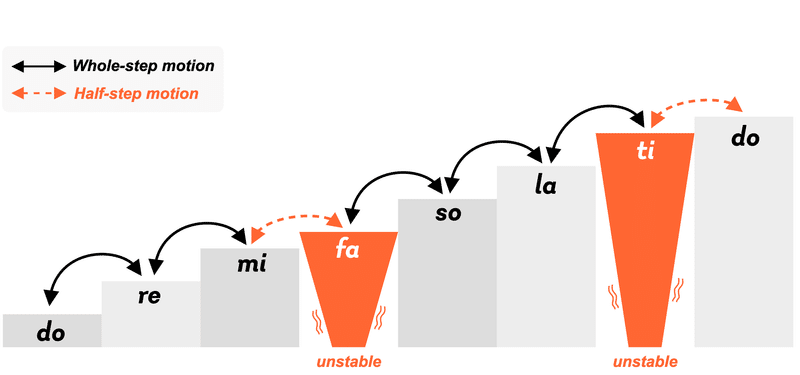

ソ♯→ラの判定

具体的には、例えば激しく跳躍する中でソ♯→ラという動きがあった時、これをシ→ドと勘違いしてしまうことがたまにあった。このミスが起きる理由は明確で、7シラブル制では半音上行で解決するモーションはシ→ドしかなく、「半音上行で解決したらそれはシ→ド」という刷り込みが強固に形成されていたからだと推測される。

つまり、そもそも階名は相対的なピッチ変化を意識するものであるのに、半音進行に対しソ→ラという全音進行のシラブルが振られてしまう状況は確実に矛盾を抱えており、いわゆる認知的不協和をきたすのだろう。結果として脳はそれを「新しいシ→ドだ」と解釈することで整合性を保とうとする……。

実際問題ソ♯→ラはノンダイアトニック音による局所的なトニシゼーション(主音位置の書換え)であり、非常にローカルな、ミクロなレベルではそこにシ→ドが構築されているようなものなので、このような誤認をしてしまうことに不思議はない。

しかし改宗後はソ♯→ラが(Si→Laという)別個のシラブルでちゃんと記憶に格納されたので、半音進行を聴いた時にそれを無闇にシ→ドと解釈するような処理は起こらなくなった。

ファ♯→ソの判定

全く同じことがファ♯→ソでも言えて、古典派クラシックでよくあるII7を利用したほんの一時的な属調へのトニシゼーションがあった時、すぐにファ♯→ソが頭の中でシ→ドになってしまい、主調へ戻る時に混乱してしまうケースがたまにあった。

これもやはりこの半音上行解決がFi→Soという別個のものとしてしっかり記憶されることで、「一時的にSoが主音らしくふるまっていてもそれはFiの支えによるもので、まだDoはDoのまま」というような主音の維持がより堅牢にできるようになった。

クロマティック・アプローチの判定

ほか当然ながら、シ→ ラ♯→シ、ミ→レ♯→ミのように半音階的動作で作られた半音進行と普通にダイアトニックな全音進行(シ→ ラ→シ、ミ→レ→ミ)との区別意識もより明確になった感じがする。流行りの歌のメロとかでちょこっとそうした半音階が含まれているときにうろ覚えだったりすることがあったのが、きちんと専用の階名があることでそこに意識が向けられるようになったのかもしれない。

そういうわけで、移行前は「7シラブルで別に快適にやれてるし…」と思っていたのだが、いざ移行した今となっては当時の状態が脳にとってさほど快適ではなかったことに気づいた。なんかこれは、「イスを良いのに買い替えて初めて前のイスが腰に負担かけてたことに気づいた」とか「退職して初めてブラック企業だったと気づいた」とか、そういうのに似ている気がする。

Re, La, Tiの移行プロセス

移行のプロセスについて話すと、この改宗によって大きな影響をうけたのがまず「ティ」に置き換わるシと、それから変位音の発音の関係から英語のRとLの発音で歌わないといけなくなったレ・ラである。

ティ・・・?

Tiという発音が好きかどうかでいうとあまりあまり好きではなく、シの方が可愛らしいと思う。しかしながらシがしっかり息を吹き込む必要があるのに対してTiは上顎を弾くだけでよいので、テンポの速いリズミカルなフレーズを歌う際などにはTiの方が有利である。そのメリットをもってなんとか気持ち的に許容できてる感じだ。

今でもボケッとしてるとシで歌ってしまうことはあるが、ティで歌うことに特段の困難はなく、すんなり移行できた。

なおTiは「ティ」と発音するのが正しいが、実際には発音の労力を減らすためか「チ」や「ツィ」に寄っている場面がときどき見られる。

「ティ」を発音するとき口をあまり横に広げずに横着して発音すると若干「ツィ」に近づくので、そんな感じで怠惰に発音するのがちょうどいいのかもしれない。

ちなみにもし国際標準という観点を気にしないならば、シはシのままでもなんとかなる。ソのシャープが「シ」になるんだからそれとカブるのでは? と思うかもしれないが、siは「スィ」であってシではない。siとshiを区別する気概があれば、シはシのまま、シ♭はshe(シェ)にするという方式でやっていくこともできる。

(ライティングまで視野に入れるとイニシャルがかぶってくるが、それでもなおshの発音記号である"ʃ"を使えばなんとかなる。)

レ・ラのRとL

レ・ラのR/Lについては乗り換えてすぐの間は混同することがあったが、数ヶ月のあいだに自然と区別できるようになってきた(まだミスはあるけど)。子音のイメージとしてRの方がモチっとしていてLの方がツンとしている感じがあるので、レの傾性があって動き回る感じをモチモチと捉え、ラのマイナートニックとして君臨する感じをツンツンと捉えたら混同しにくくなった。

ただ、テンポの速いパッセージを歌う時にはRの舌を巻く動作がもたつく。発音の構造上アタック感も弱いので、Rというのは歌にとってあまりいい子音ではないなと思う。きっとTiの発音と同じように、適度に舌の動作をサボるといいのだろう。

そんなわけで、ダイアトニックの7音の発音変化については若干のラーニング・カーブを伴いつつも、そんなに苦痛を抱くことはなく移行できた。

ただいまだに階名唱の時に「非ネイティブの言語で歌っている」という感覚はあって、カタカナで歌っていたときほど心地よくはない(悲しい)。これはReで舌を巻いているときに顕著だ。日本語にそんな発音はない。これがもっと馴染んでいくのかどうかは、さらに経過を見る必要がある。

♯時の母音変化

肝心の♯♭時に母音を変化させるシステムの習得に関しては、シャープ系は変化が一貫している(一律で母音をiにする)のでほとんど苦労はなかった。

もっと混乱すると思っていたが、そもそもポピュラー音楽系の歌モノだとそんなにノンダイアトニック音に溢れかえっているわけではないので、たまに登場してきた時に口をイーッと横にすればいいだけという感じで全く問題にならない。むしろ発音を区別したことで、ノンダイアトニック音が来たら“あたり”を引いたかのような嬉しさすらある。

スピッツの〈ナンプラー日和〉のサビではシ→ラ♯→シ→ラ♯→シという動きが登場するが、これがトニック・ソルファの階名だと「Ti-Li-Ti-Li-Ti」となる。ティリティリしていて楽しい。シラブルが増えるのはややこしいと思っていたけど、実際には楽しさが勝つ。これはやるまで想像していなかったことだ。

母音が「i」になるというのも、半音上行傾性音の象徴である「ti」に由来すると考えると(実際の理由は知らないが)非常にしっくりきて、システムのデザインとして完成度が高い。

なお、Siに関しては旧来のシとの混同を防ぐ意味でも「スィ」と発音した方がよい。先ほども話題に挙がったがシはshの発音であって、sの発音とは口の動きがけっこうが異なる。Siをシと読んでしまうと「子音は同一で母音だけを変えればよい」というソルファシステムのメリットをフルで享受できなくなるので、おすすめしない。

♭時の母音変化

一方でフラット系の変化については1年経った今でももたつくところがある。なんといっても、「Re♭はRa、La♭はLe」という仕組みがひどい。原則としてフラット系は母音をeに変え、Reだけは既にeだから代わりにaとしたという話なのだが、まず原則をなぜeにしたのかが分からないし、Reの回避先をRaにしたのも分からない。多分英語ネイティブからするとRとLは完全に別物なので、ReがRaになってLaがLeになるのがややこしいという感覚がないのだろう。

でも例えば♯系がtiの模倣でiなら♭系はfaの模倣としてaだった方が一貫性に優れていたし(実際に過去そうだったと思しき資料もある)、そもそも7音に一度も使われていないuの音を♭系母音に採用すれば例外の発生は防げたはずだ。

その場合シラブルはRu,Mu,Su,Lu,Tuとなるが、たぶん伸ばさないウの発音が英語であまり一般的でないので、uにする案は相手にされなかったのだろう。つらい。

異名同音は区別すべきか?

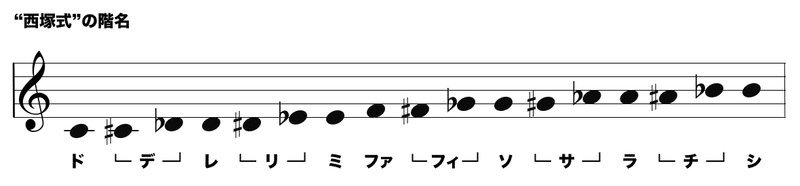

そもそも♯系と♭系でシラブルを区別すべきかについては今も議論があると思う。日本では異名同音を区別しない西塚式ドデレリ唱法もそこそこ有名だ。

12シラブル vs 17シラブルなので、区別を捨ててしまえば楽になるという話はある。しかしこと7音シラブルで一旦マスターしたうえでの移行だと、異名同音はむしろ区別した方が楽に感じる。

例えばブルーノート的な流れで「ミー レ ドー ・ ミ♭ー レ ドー」のようなフレーズはよくある。こういうとき17シラブル制だと子音は固定で母音を変えるだけで済むが、ミ♭を一括で「リ」とする方法だと子音まるごとの言い換えが必要となる。

実際は隣の音度への順次進行の連続であり、あくまでミレドが変化した姿なのに、「リーレドー」とラ行が連続するのは直感からかけ離れている。

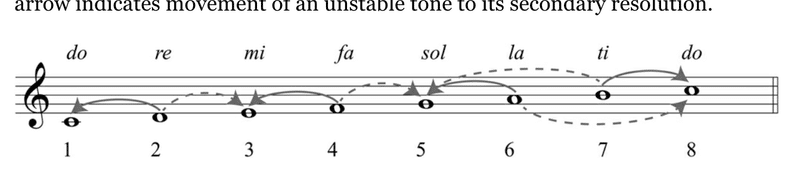

つまり、ピッチを純然たる[半音数]で処理するような脳が出来上がっているなら12シラブルの方が楽だが、「3度」「4度」のようなダイアトニック的調性組織に基づく[音度]の感覚でピッチを捉えている場合、音度とシラブルの対応関係が一貫している17シラブルの方が案外と脳の負担が少なくて済むようなところがある。

mという子音が「主音から見て3度」という音程のクアンティティを司り、eという母音が「短/減音程」という音程のクオリティを司る。このシステマティックな感じがよくて、3度の音を2度の子音で呼ぶことへの認知上の負荷(心地の悪さ)に比べたら、異名同音を呼び分ける負担は問題にならない。

ただしこれはきっと私がコード理論などを通じて異名同音の区別をかなりクッキリ認識しているから成り立つ話で、そうでない人にとっては12シラブルの方が楽なのかもしれない。

(そう考えると「まず7シラブル制から入って、異名同音をマスターした後に17シラブル制に行く」というルートは二度手間だけども負担の少ない経路だったようだ。)

ジャンルにもよるよね

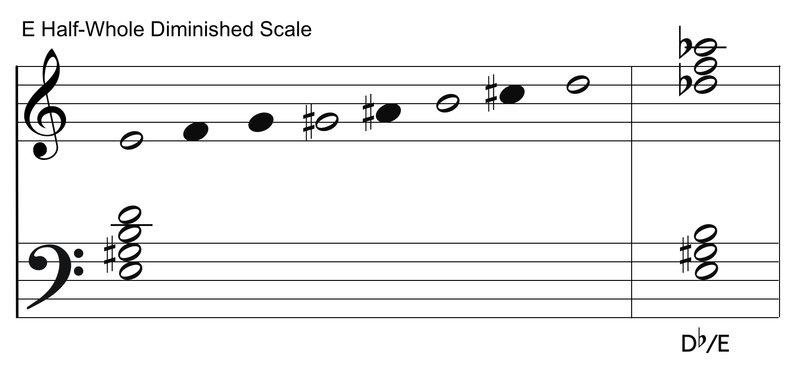

また、上記の異名同音区別論はメロディの多くがダイアトニックに収まるノーマルな調性音楽、特にポピュラー音楽の歌モノを中心に見た話だ。例えばモダン・ジャズのアドリブフレーズを階名唱することを中心に据えた場合には、少し状況が変わるだろう。

そうした演奏においてはホールトーンのような6音スケールやコンディミのような8音スケールも頻繁に用いられるわけだが、7音音階以外では異名同音のジャッジは判然としないケースが多々ある。

また意図的な異名同音の混濁はジャズの技法のひとつでもあって、例えばE7上にアッパー・ストラクチャー・トライアドとしてD♭の和音を構築したりするが、これはソ♯をあえてラ♭と読み直すことで生まれてくるアイデアである。

異名同音の区別意識を強固に持ってしまうと、かえってこうした柔軟なリスペルができなくなってしまう懸念もあるわけだ。こうした環境に適応するために、異名同音を区別しない12シラブル制の階名を採用することは非常に理にかなっている。

音楽のスタイルと音の認知法によって最適な方式が変わるわけなので、人それぞれの最適解があるだろうと感じた。

17シラブルの修得に役立った曲

トニック・ソルファの階名に対する所感は以上だ。 以下、17シラブルの階名を修得する際に便利だった楽曲をいくつか紹介する。

YOASOBI 〈群青〉

〈群青〉はA/BメロでRe、サビでTiの登場頻度が多く、まず7音の発音をアップデートするのにちょうどいい練習になった。サビではSiもときおり現れ、Siから上のReへの減5度跳躍は変位音シラブルの意義が感じられる場面でもある。あとシンプルに名曲である。

Billie Eilish 〈bad guy〉

とにかくドロップのリフ。「La-Mi, La Ri-Mi-Ri-Do」というふうに上方に変位したフレーズが続くので練習になるほか、次の「Re-La, Re Si-La-Si-Fa」ではR/Lの正確な区別が要求される。最後の「Mi-Ti, Mi Si-Mi, Re」でもTiとSiの区別がしっかりしていないと間違えてしまう。この全部ができないと、リフを一周できない。もはや練習曲である。

しかもこのフレーズ群は永遠にループして差し支えないので、これを無限ループしてるだけで自動的にRi-MiやSi-Laに強くなれる。

Duke Ellington 〈Take The A Train〉

ジャズの有名曲。最初のパートでまずMiからSiへの短6度下行。Daug7という難しめのコードの増5の音になるので、Siをあてる音感の練習にもなる。

その次にはLa-Li-TiとSo-Se-Faというクロマティック・アプローチによって比較的レアなLiとSeが続けざまに登場する。その次のパートではMiから下のFiへの短7度下行跳躍がFiを当てる練習になるほか、そのパートのラストではLa-Le-Soとまたクロマティックアプローチによって変位音が出てくる。

跳躍と順次の両方で幅広く新シラブルが登場するバランス系の一曲である。

モーツァルト 〈ピアノソナタ第11番 第3楽章〉

いわゆる〈トルコ行進曲〉。速弾きのクラシックピアノ曲ということで一気に難易度が跳ね上がるのだが、この曲であることにはいくつか理由があり、まずのっけから半音階を交えたフレーズが続くこと。

それから冒頭8小節の段階でいきなり属調(Emキー)に転調してフレーズが終わること。結びのフレーズはTi-La-So-Fi-Miとなっていて、Fiのおかげで今いるのが属調だということを見失わない。そういう変位音シラブルの恩恵を実感できる。

そして34小節目からの16分音符みだれうちのパート。Mi-Fi-Siというメロディックマイナー特有のフレーズがあるのと、ラスト(41小節目)の属調への一時転調によってRi-Mi-Fi-Ri-Miという怒涛のイ母音が続くところがかなり楽しい。またこのパートも無限ループしやすいので、ひたすら繰り返しているうちに自然と新シラブルを口に馴染ませていくことができる。

むろん自分が慣れ親しんでいる曲を使って慣れていくのが効率的なわけで、自分の知っている曲の中から上のように適度に新シラブルが含まれた曲を探すといいだろう。

終わりに

階名は単音をキーに対し相対化するシステムであり、コードにおけるローマ数字分析のメロディ版である。それを考えると、変位音にシラブルを用意しないのはIIm-♭II7-IをIIm-II7-Iと呼ぶようなことで、やはり決して自然な状態とは言えない。そして音感が身についた後には、脳内のラベルと実際に聴くものとが対応していないことは認知・処理のうえで負荷となる(ように思われる)。

17シラブル制によって階名環境はよりシステマティックになり、階名唱をする際の楽しさも増した。7シラブル制に習熟した人は、17シラブルへのアップデートを試してみると良いと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?