人生は旅であり、読書にも適齢期がある 〜「深夜特急」を読んで〜

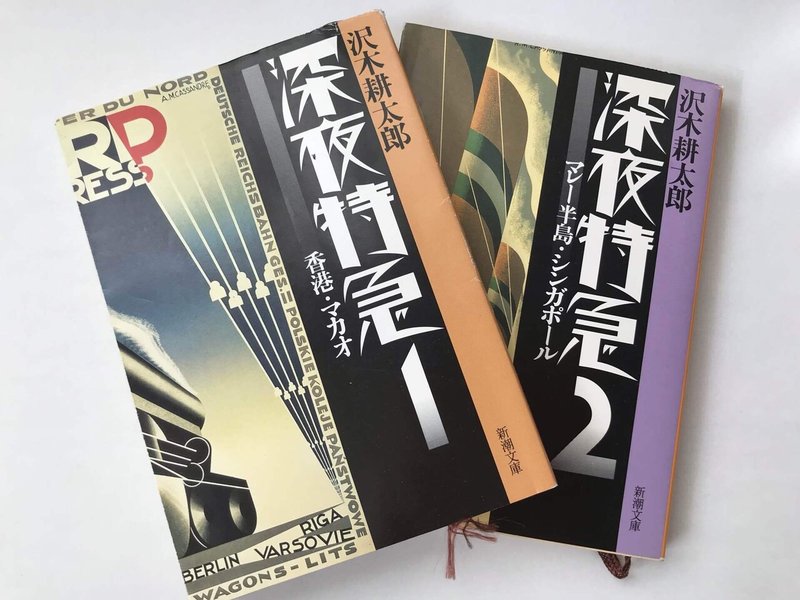

かなり昔になりますが、結婚した当時、夫が持ってきた荷物の中に沢木耕太郎の「深夜特急」がありました。

夫は海外旅行が好きなので、この本はびんびん響いたようです。

とても有名な作品なので影響を受けた方も多いのではないでしょうか。

簡単にあらすじを説明すると、26歳の沢木耕太郎がインドのデリーからイギリスのロンドンまで乗合バスを乗り継いで一人旅する紀行小説です。

ページをめくって最初の場面はインドのデリーですが、その前に日本から香港に渡っていて、そこから旅は始まります。

夫が持ってきたこの本を、わたしが初めて手にしたのは20代後半。

しかし1巻の途中であっという間に挫折。読み進めることができませんでした。

それから数十年が経ち、ふたたび読んでみると、あら面白い。

それぞれの巻ごとに魅力があり、世界地図を片手にルートを指でなぞったりしながら読み進めていきました。

そして感じたのは

「読書にも適齢期がある」

ということ。

おそらく20代後半、わたしは「深夜特急」を読む適齢期ではなかったのでしょう。

当時、俳優の大沢たかお主演でドラマ化されたこともあり、わたしのまわりで「深夜特急」は人気でした。

影響を受けた友人もいて、ある人は新婚旅行がバックパッカー世界一周だったし、ある人は海外へよく旅行していました。

その人たちから「深夜特急」について言われたことは

「前半は面白いけど、後半は失速する」

しかし20代をはるかに過ぎて、わたしが感じたのは

「後半こそ胸に迫る」

うーむ、この違いはいったいなんだろう。

「深夜特急」は文庫本では6冊に分冊されていますが、もともとは3巻だったそうです。巻ではなく便と付けられていて、第1便「黄金宮殿」、第2便「ペルシャの風」、第3便「飛光よ、飛光よ」となっています。

こちらは読んでいないのですが、ざっくり、第1便が東南アジア編、第2便がインド・シルクロード編、第3便がヨーロッパ編でしょうか。

「深夜特急」に影響を受けた友人が「前半は面白い」というのは、第2便までのこと。

じつは第2便から第3便が出るまで約6年ほど間が空いています。

そのせいか

「第3便は熱量が下がった気がする」

とも話していました。

※

たしかにその感覚は否めません。

文庫本だと1冊めの「香港・マカオ」は、まだ旅慣れしていない若者の高揚感がすごく伝わってきます。

予想外の出来事や人との出会いにワクワクしたり、カジノに魅せられたり。

カジノでディーラーを出し抜いてやろうとサイコロ賭博にのめり込んでいく場面は、手に汗を握るスリリングさです。

しかし旅を続け、旅に慣れていくうちに物足りなくなってくる。

2冊めの「マレー半島・シンガポール」では、香港・マカオでの熱気を追い求めて東南アジアを彷徨う姿が描かれています。

しかし、どこへ行ってもなにかが違う。以前のような高揚感がない…。

そしてシンガポールで現地の高校生と話しているうちに、ふと

「シンガポールは香港とは違う」

という当たり前のことに気付きます。高校生から

「次は、どこへ行くんですか」

と聞かれ、唐突に口から出てきたのは、思ってもいなかった土地の名前。

「カルカッタ、かな」

マレー半島を縦断したら、次はデリーと思っていたので、その答は自分でも意外だった。(中略)カルカッタ、そうだ、悪くない…。

ここで2冊めが終わります。

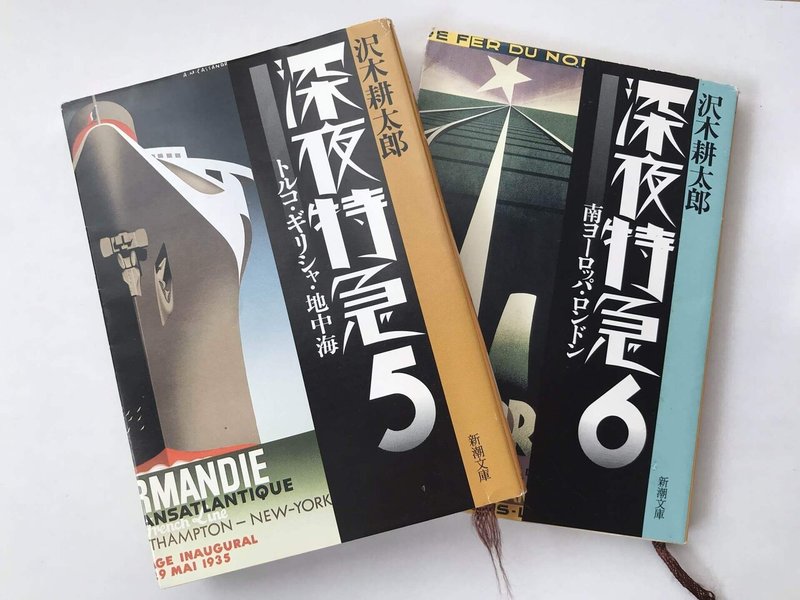

先に飛びますが、5冊めの「トルコ・ギリシャ・地中海」で旅について思い巡らす場面があります。

人の一生に幼年期があり、少年期があり、青年期があり、壮年期があり、老年期があるように、長い旅にもそれに似た移り変わりがあるのかもしれない。

そうすると、ここまでが少年期と青年期でしょうか。1冊めの「香港・マカオ」が10代、2冊めの「マレー半島・シンガポール」が20代に当たるような気がします。

自分の世界が広がって、いろんなことにドキドキワクワクする10代。

10代の気持ちを引きずったままそこそこに楽しみ、だけど徐々に現実に直面する20代。

わたし自身、20代はいろいろな現実にぶつかりながら過ごした気がします。

※※

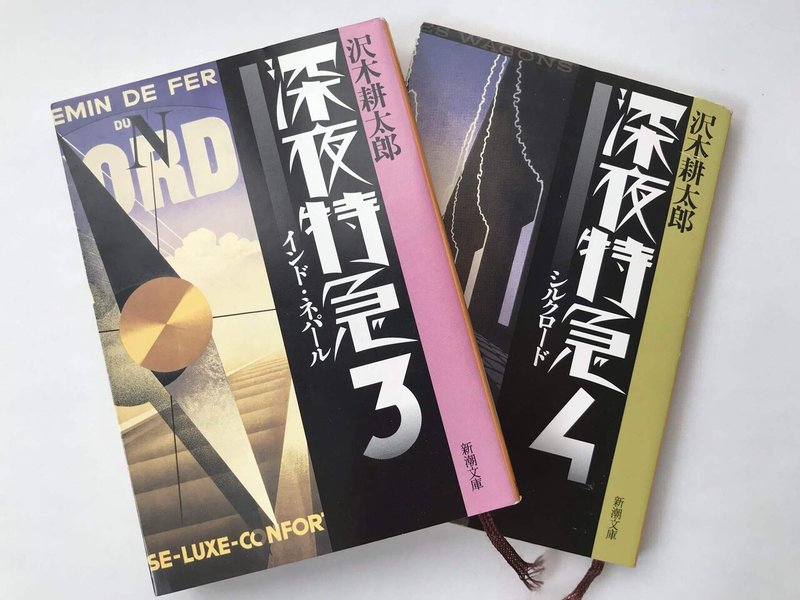

3冊めの「インド・ネパール」は壮絶です。

東南アジア編では貧しさの中に活気と陽気さがありましたが、インドにはない。特にカルカッタでは、物乞いをする老人、体を売る少女など、欲望と退廃と諦めの中で人々が生きています。

死も遠い場所ではなく、身近にある。

そんなインド・ネパールにどっぷり浸かりながらもなんとか這い出し、デリーからいよいよ本来の目的地であるロンドンへ向かうのが、4冊めの「シルクロード」。

出会いと別れを繰り返しながらバスを乗り継ぎ、西へ西へと向かっていきます。そしてイランのイスファハンで、旅を続けていくことへの怖れを感じます。

自分はいま旅という長いトンネルに入ってしまっているのではないか

果たして旅は終わるのか。

もし終わっても、旅の向こうにあるものと折り合うことができるだろうか。

ここで4冊めが終わります。

3冊めと4冊めは、青年期から壮年期、30代から40代に当たるのでしょうか。

なにかと迷走する30代。

まわり道したりトラブルに見舞われながら進む40代。

価値観がガラリと変わったり、この先への漠然とした不安を持つのもこの年代のように思います。

※※※

5冊めと6冊めはアジアからヨーロッパへ、そして最終目的地のロンドンへ、終わりを探りながらの旅が続きます。

わたしの友人たちが

「後半は失速する」

というのは、国から国へとバスで移動しながら、乗客や住人とほんのひととき交流し、別れ、それが何度も繰り返されるからかもしれません。

沢木耕太郎も5冊めの後半で

何を経験しても新鮮で、どんな些細なことでも心を震わせていた時期はすでに終わっていたのだ。(中略)どのような経験をしても、これは以前にどこかで経験したことがあると感じてしまうということでもあった。

と書いています。

旅も壮年期からいよいよ老年期、年代でいうと50代から60代でしょうか。

いま壮年期のわたしは、この言葉にハッとしました。

いくつになっても新しい経験はドキドキするし、人との出会いはワクワクする。でも、どこかでデジャヴを感じているし、ワクワクはいつか醒めることも知っています。

人との出会いや別れも、年々「こういうものだ」と割り切るようになっている…。

それでも心の中では、なにかを強く求めているのです。

自分の中に熱く残る、なにかを。

沢木耕太郎はその後、ギリシャのパトラスという町で、偶然、見知らぬ家族の誕生日パーティーに招かれます。そこで温かい歓迎を受けて

この一夜が旅の神様が与えてくれた最後の贈り物かもしれないな

と感傷に浸ります。

わたしも、神様からのこんな贈り物を心の中で求めているのです。

出会いと別れを何度繰り返しても、人との温かな出会いを。つながる喜びを。

最終巻である6冊めで、かつてわたしがこの本を挫折した理由がなんとなくわかった気がしました。

沢木耕太郎は、サン・ピエトロ寺院でミケランジェロが25歳で作り上げた「ピエタ」を見て衝撃を受け、ローマの街で赤ん坊の子守をしていた青年・マルコと出会い、彼が26歳だということに驚きます。

このマルコは、私と同じ歳だというのに、すでに結婚し、子供をもうけ、妻のかわりに子守りまで引き受けている。まさに地に足のついた生活をしている。15世紀人ミケランジェロは同じ年頃に「ピエタ」を作り上げ、20世紀「マルコ」は「ルカ」を育て上げようとしている。(中略)2人が自分の手の届かない美しいものを生み出し、育んでいることに、ふと、焦燥感のようなものを覚えた。

わたしが初めて「深夜特急」を読み、挫折したのは20代後半。ほぼ同じ年代で沢木耕太郎は旅に出ています。

一方のわたしは結婚し、長い旅や冒険とは無縁の平凡な生活を送っていました。

もちろんそれはわたしの望んだことです。

当時、20代後半で結婚するのが平均的で、わたしは自由でいたい半面、世間一般のレールに乗ならくてはと焦りもありました。

だけどそんなレールなんて関係なく旅に出た沢木耕太郎や、「深夜特急」に影響を受けた友人たちに、わたしはどこか眩しさと羨ましさを感じていました。だから読み進めることができなかったのかもしれません。

「深夜特急」に影響を受けた友人たちは

「自分もその土地へ行ったから、いろいろと思い出す」

と言っていました。おそらく彼らはその時期が「深夜特急」を読む適齢期だったのでしょう。

一方のわたしは、沢木耕太郎が旅先で出会うさまざま出来事に自分の人生を重ねて読んでいました。わたし自身、平凡な生活を送りながらも心躍る出会いやワクワクする出来事があったし、いつしか疎遠になった人や思い出したくない辛い出来事もありました。

沢木耕太郎にとって旅が人生であったように、わたしには人生が旅だったのかもしれません。

そう思うと、ようやく「深夜特急」を面白いと思った理由がなんとなくわかる気がするのです。わたしには、いまがこの本を読む適齢期だったのでしょう。

ロンドンの中央郵便局での最後の場面は、オチかと思う滑稽さなのに、なぜか胸が熱くなります。そして最後の言葉。

《ワレ到着セズ》

なんて素敵なんでしょう。

人生の旅に終わりはなく、10代なら10代の、60代なら60代の、心を動かされるものがきっとある。そのときが、その出来事との適齢期に違いありません。

20代の青年が旅した「深夜特急」は、人生の後半を生きるわたしの心にようやく届きました。

この先は、いったいどんな出会いがあるのでしょう。

楽しみです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?