「相模原障害者殺傷事件 ~植松聖被告との面会取材~」

TBS社会部・司法記者クラブキャップ 西村匡史

●変わることのない強固な差別意識

●自身の容姿に対する極度のコンプレックス

●「自己愛」と「実生活」とのギャップ

■“戦後最悪”の殺人事件・面会室に現れた植松被告は・・・

去年7月、神奈川県相模原市の知的障害者施設で起きた殺傷事件。狙われたのはいずれも障害者で、19人が死亡し、27人が重軽傷を負った。逮捕されたのは元職員の植松聖被告だった。

私は今年6月以降、植松被告と7通の手紙を通してやりとりを重ねてきた。手紙には差別的な主張が一方的に並ぶが、私からの質問に対しては、返答しない回答も多い。

私は顔を突き合わせて、直接質問をするためにも、手紙の中で再三にわたって面会を求め続けた。そして、やりとりが始まって3か月後の9月中旬、ついに面会に応じたのである。

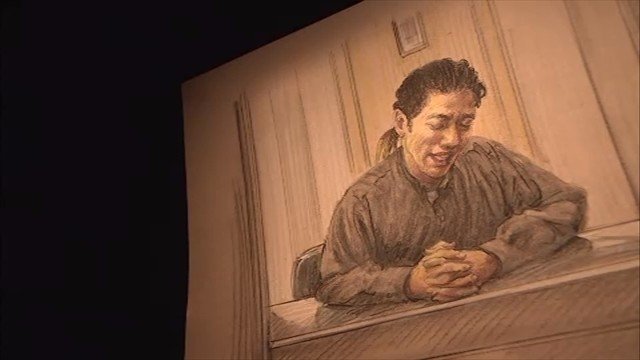

画:根本真一

横浜拘置支所の面会室に現れた植松被告は「本日はお忙しいなかお越しくださり、ありがとうございました」と言って、深々と頭を下げた。話をする態度は驚くほど礼儀正しく、見た目からではこのような凶悪な事件を起こすような人物とは、到底思えない。

■強固な差別意識

「事件を起こしたことは、今でも間違っていなかったと思います。意思疎通のとれない人間は“心失者”です。心失者は人の幸せを奪い、不幸をばら撒く存在です」

植松被告は手紙と同様、面会でも差別的な主張を繰り返す。その考え方の強固さは、私の想像をはるかに超えていた。

実は私は、手紙でやりとりしている時点では、植松被告は自分がしたことを「無理にでも正しいと思い込もうとしている」のではないか、と思っていた。仮に間違っていると気づいた場合、その罪の重さに耐えかね、心が壊れてしまう可能性があるからだ。

しかし、面会を重ねるにつれて、その考えは変わった。植松被告は自分がやったことを「心の底から正しいと信じている」。私にはそう思えてならなかった。

植松被告は、私の目を見据え「正しいことは、誰かがやらなければならないんです。たとえ僕が死刑になったとしても、何かが伝われば有意義だと思っています」と、確信に満ちた表情を見せた。

■教員を目指すも挫折

植松被告は、小学校の図工の教員の父親と漫画家の母親との間に生まれ、一人っ子として育った。近所の人や幼なじみは「昔は優しい性格で、友達も多かった」と口を揃える。

転機が訪れたのは、大学時代のころだ。父親に憧れ、教員の道を目指し、母校の小学校で教育実習をした。

教育実習を受けた生徒は「優しく明るい先生でした。外で鬼ごっこして、遊んでくれました」と話す。

また、障害者支援のボランティアにも、積極的に参加していた。

だが、次第に勉強について行けずに挫折し、教員の道を諦めるようになる。この頃から体に入れ墨を入れ始め、変わり始めた。

大学時代の知人は「大学3年生の頃から、自分を大きく見せるような性格に変わった。性格が荒くなったり、いきがるようになった」と話す。

植松被告は面会で、教員の道をあきらめた理由について「教師の仕事は責任が重く、私は勉強もしなかったのであきらめました」と説明した。

だが、その一方で「もしこの場所を出られるならば、親に見捨てられた人たちを集めて学校を作り、教師として教えてあげたいです」と、教師への未練も見せている。

■容姿に対する極度のコンプレックス

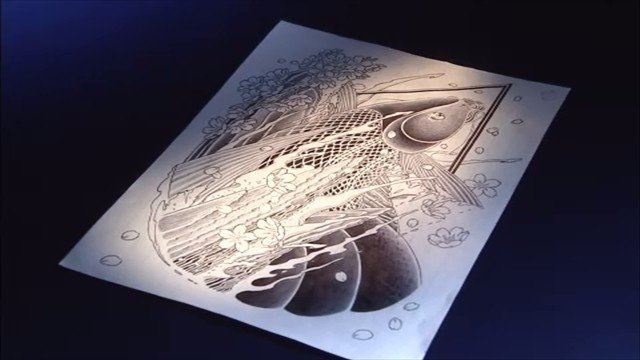

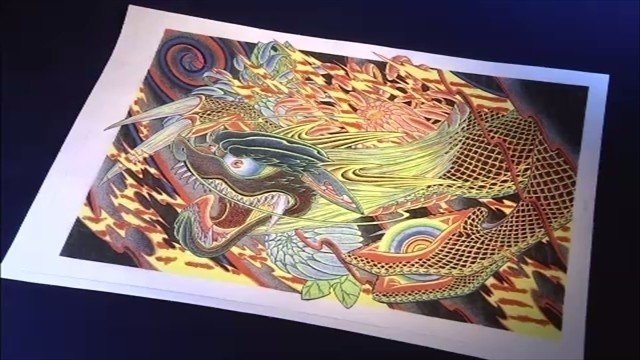

植松被告はこれまで私のもとに、拘置所の独居房で描いた絵を5枚送ってきている。黒のボールペン一色で、濃淡をつけて描いた鯉。数種類の色鉛筆を使って、色鮮やかに仕上げた龍。いずれも精密で繊細な絵だ。これらの絵を送った理由について、こう説明した。

「私は未熟で容姿もこのように歪なので、すぐに人を不快な気持ちにさせてしまいます。だから、せめてきれいな絵を描いて自分の考えをお伝えする助力になればと」

自身の容姿について、極度のコンプレックスを抱く植松被告。それを強烈に見せつけられる場面があった。面会室に同行した画家が、私と植松被告のやりとりの様子を描いているときのことである。植松被告は、突然、こう言ったのだ。

「画家の先生。私は非常に不細工な顔をしているので、実際に見えたものよりも、少しでも盛ってきれいに描いてもらえませんか。私は容姿が悪いので、ただでさえ上から目線だと言われ誤解されやすいんです」

私は「容姿が悪いということはない」と否定したが、苦笑いを浮かべながら続けた。

「とんでもない。これでも相当整形していじったんです。お願いですから少しでも盛って描いて欲しいんです」

植松被告は小中学校の時代から、自身の容姿にコンプレックスを抱くようになったという。嫌な言葉を言われたり、いじめられたりしたような特段の経験はない。そうした劣等感は成長するにつれて、徐々に芽生えていったという。

「劣等感を克服するために、整形しました。整形をすることで、心まで美しくなることができるんです」

■「自己愛」と「実生活」とのギャップ

植松被告は、起訴前に行われた精神鑑定の結果、「自己愛性パーソナリティ障害」と診断された。自己愛性パーソナリティ障害は人格障害の1つで、周囲からの称賛を求めたり、自分を特別な存在だと思い込んだりする特徴がある。しかし、裁判上は責任能力があるとされている。

精神科医で東京工業大学の影山任佐名誉教授は、私と植松被告の面会記録をみて「『自己愛の大きさ』と『実生活とのギャップ』が事件の背景にあるのでは」と指摘した。

「思い上がった尊大な感情、自信、万能感。あるいは過大な評価。成功体験に乏しい生活歴ですので、本人の万能感をみたされる功績がほとんどない。正義のために大量殺人を行ったという、ヒーローとして自分の一生を終えるというようなところに、本人自身の生きがいを見いだしていると思う」

■一方的に打ち切られた面会

面会初日、私は植松被告に「1回や2回だけではなく、10日でも20日でもできる限り多く面会したい」と要請し、植松被告も「私もそれを望んでいます」と話した。

5日間の面会を通して、植松被告は私に対し「強くありたい」「決して弱いところは見せまい」としているように見えた。初日や2日目の面会では、弱音を吐いたり、弱い部分を見せることは決してない。

だが3日目あたりから、徐々に弱い部分が透けて見えるようになってくる。そして最後の日となった5日目の冒頭、植松被告は突然、宣言した。

「面会は今日で最後にさせていただきたいと思っています。正直、つらいんです。自分はどう書かれるのかビクビクしているんです。弱音を吐いちゃいましたけど、こうやってお話をすることはすごいストレスなんです。自分の考えには共感してもらえないだろうし、世の中で思われているのとは違って、私は批判されることに平気な人間ではないんです」

苦笑いを浮かべながら、初めて吐いた弱音だった。記者の前では、これ以上こうした弱い部分を見せたくなかったのかもしれない。

画:根本真一

最後の面会が終了すると、植松被告は部屋から出て行く私に、最後まで深々と頭を下げて見送った。この5日間、終始礼儀正しい態度を貫いたが、その強固な差別的な考えは、全く変わることがなかった。

西村匡史(TBS社会部記者)

1977年生まれ。TBS社会部・司法記者クラブキャップ。警視庁、横浜支局、検察庁、裁判所、NEWS23を担当して現職。著書に「悲しみを抱きしめて 御巣鷹・日航機墜落事故の30年」(講談社+α新書)