レガシーデッキ構築における【パッケージ】

どうも、TERAと申します。

前回の記事は、自分が思っていたより多くの人にご購入いただきました。誠にありがとうございます。

最近のレガシー環境は、借り手やオーコの参入により、これまで以上にRUGデルバーの環境における占有率が高まってきており、様々なデッキが構築の見直しをしなければいけない状態になり、今握っているデッキをあきらめてしまう人も少なくないのではないでしょうか?

またこれは別の話ですが、Twitter上で話題となった【1万円レガシー】についての記事で、レガシーそのものや、オリジナルデッキの構築に興味を持った人も多いと思います。

そこで今回は私が普段、新しいデッキを考える上で大事にしている考えである、【パッケージ】について、少し解説していこうと思いますので、よろしければ見てやってください。

・そもそも【パッケージ】とは?

いきなり造語もどきを使ってしまい申し訳ありません。私が言う【パッケージ】を文章にしますと、「少ない枚数でコンセプトとして成り立つコンボ、またはカード群」ということです。わかりやすく例を挙げて説明すると、私の愛してやまない《暗黒の深部》+《演劇の舞台》or《吸血鬼の呪詛術師》のような組み合わせのことです。

上記の組み合わせは、多くとも8~12枚のカードを入れればそれでデッキとしてのコンセプトの1つとして成り立ちます。そして、このコンセプトをデッキの核として昇華させたのが、ターボデプスやスローデプスといったデッキになります。

しかしよく考えてみれば、これらの組み合わせは、デッキの1/6以下の枚数で1つの勝ち筋として機能するわけで、ほかの大半のカードは自由に組み替えられるわけです。もちろんマナベースやデッキ全体のバランスは考えなければなりませんが、それでも自由度的な意味で考えれば、デッキ1つ、すべてのカードのバランスで成り立っているデルバー系デッキや、コントロール系デッキに比べれば、はるかに取り巻きのコンセプトの自由度は高まります。

・【パッケージ】とオリジナリティ

【パッケージ】は、例外も多くありますが実際に用いられるのは既存のデッキにすでに搭載され、ある程度結果を残しているものがほとんどだと思います。

ですが、そのデッキが本当にその【パッケージ】の使い方の「正解」なのでしょうか、私はそうではないと思っています。あくまで今流行っているデッキは「解答」の一つに過ぎないのです。というのも、デッキを作るうえで、「解答」はあっても「正解」はないのです。

しかし、既存の「解答」をそのまま流用することに、オリジナリティは生まれ辛いです。別にオリジナリティを求めず、単純に既存のデッキの動きが気に入っているなら問題はないのですが、多くの人が「自分で組み上げた自分だけのデッキを使いたい!」と、オリジナリティを求めていると思います。(少なくとも私はそのタイプです。)

つまり【パッケージ】は、オリジナルデッキの構築の最も簡単な糸口であり、新たな「解答」を作り出せる可能性なのです。

オリジナルデッキを作るうえで重要なことに関しては、IZMAさん(→twitter)の書かれた記事「一から始めるデッキ構築」が大変参考になりますので、そこはこの記事を読んでいただくということで補完させていただきたいと思います。

引用させていただいたついでに、IZMAさんの作り出した[赤単エルドラージ]について、今回の【パッケージ】の観点から見ていきたいと思います。

まずはリストから

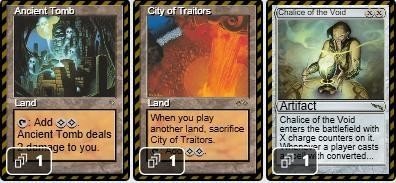

こちらのリストには、主に2つのパッケージ【エルドラージ】と【虚空の杯】が搭載されています。【エルドラージ】は、2マナランド+《難題の予見者》などのエルドラージクリーチャー、【虚空の杯】は2マナランド+《虚空の杯》のパッケージになります。(各パッケージの紹介は後程)この二つは、要素がかぶっているので、組み合わせやすく、これを核として昇華させたのが、一般的な[無色エルドラージ]ですね。

しかしIZMAさんは、そこにロック要素である《血染めの太陽》と、《罰する火》+《燃え柳の木立》エンジンを搭載するに至っています。この新たな軸を設定することにより、このデッキは【エルドラージ】と【虚空の杯】の恩恵を受けつつ、[無色エルドラージ]やとは全く違うスタイルで戦うことができるようになっています。

もちろん、デッキの出発点は【パッケージ】の部分ではなかったかもしれませんが、それを搭載することでデッキとしてのまとまりが強くなっています。

・【パッケージ】紹介

では最後に、自分が【パッケージ】になりうると思っている組み合わせについて少し書いて終わりにしたいと思います。もちろんここに書いてあるもの以外にもたくさんのパッケージがあると思いますが、流石に全部網羅するのは不可能なので、それらについては自分で探してみてください。

・【暗黒の深部】

「てめぇこれが紹介したかっただけだろ!」といわれそうですが、代表的なパッケージです、仕方ないね。

基本的には黒を使って《暗黒の深部》+《演劇の舞台》+《吸血鬼の呪詛術師》を採用しますが、前者2つのみを採用したものもあります。

・【ペインター】

無色の2枚コンボであり、《絵描きの召使い》の能力により、各色の色対策カードを利用できる点は、構築に幅を持たせてくれます。

・【サルベイジャー】

白単色で組める無限マナコンボです。無限マナの注ぎ先は必要ですが、それは各色に様々ありますし、《歩行バリスタ》のようなカードもあるので、特に問題はないでしょう。

・【虚空の杯】

レガシーにおいて《虚空の杯》は、1T~2Tに設置するだけで、ゲームを決めうる性能を持っています。このカードはこれだけで一つの勝ち筋になりえるでしょう。

・【エルドラージ】

早期にこれらのクリーチャーをたたきつけられるというのは、十分に強力な勝ち筋として機能します。クリーチャーの部分は、《作り変えるもの》など、軽い方向に寄せたり、もっとマナを出せるなら《終末を招くもの》などを採用するのもいいでしょう。

・【Helm of Obedience】

墓地追放カードと、《Helm of Obedience》によるLOコンボです。これも少ない枚数で完結しており、またナチュラルな墓地対策としても機能します。

・【魔の魅惑】

枚数が多いように見えますが、実際は《魔の魅惑》と《帝国の徴募兵》や《護衛募集員》のみで完結します。詳しくは[アルーレン]で検索。

・【リアニメイト】

簡単にデカブツを出すことができます。また別にデカブツじゃなくても、普通にクリーチャーを使いまわすこともできるので案外どこにでも収まります。

・【老練の探究者】

《老練の探究者》とサクリ台で、簡単に多くのマナを捻出することができます。詳しくはエクスプローラーロックやNic-Fitで検索

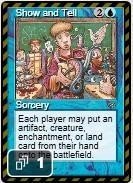

・【実物提示教育】

これ1枚でPW以外どんなものでもプレイ可能です。エムラとグリセルをたたきつけるだけがすべてではありません。

・終わりに

いかがでしたでしょうか、今回はとにかくさっぱりとした記事にしたかったので、特に各コンボなどについて深く言及することはしませんでしたが、そこに関してはいくらでも記事や代表的なデッキのサンプルは転がっているので、自分で調べましょう。

カードについて調べることは、オリジナルデッキを作るうえでの重要な第一歩です。

というわけで今回はこのあたりで、ここまで見ていただきありがとうございました。

TERA

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?